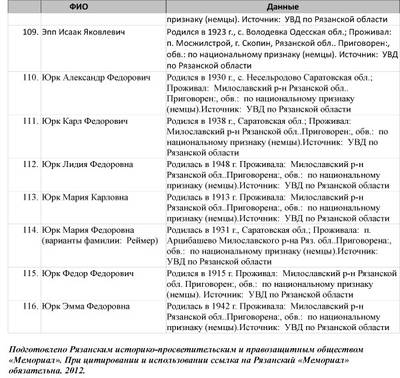

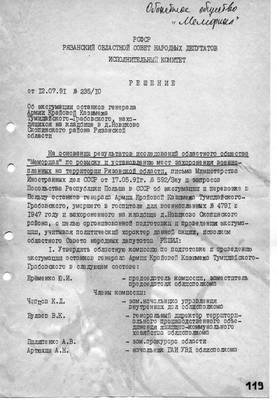

1. Рязанский Мартиролог

Имена (3884)

Дела (358)

Документы (881)

1. Рогожинская Хая Иосифовна. 1906 - 2007.

Срок отбывала в Архангельской области. В лагере познакомилась с Абрамом Соломоновичем Ротштейном (Родштейном), 1910 года рождения, портным из польского города Лодзи. Перед арестом в 1937-м Абрам Соломонович жил в Свердловске, был женат, жена Мария Исааковна, сын Виля 1934 г.р. Жена развелась с ним после ареста. 6 мая 1941 года у Хаи Рогожинской в лагере родилась дочь Серафима Абрамовна. Хая Иосифовна работала медсестрой в лагерном доме ребенка. Ее мужа Абрама Соломоновича Ротштейна в 1944 году "отправили по этапу" из Каргопольлага. После освобождения жена и дочь не смогли найти его следов в ГУЛаге. Осенью 1945 году дочь Хаи Иосифовны Серафиму перевели в детский дом. После освобождения в 1947 году Хая Рогожинская забрала дочь из детдома и поехала на жительство в Киргизию. В 1948 году переехала в г. Лабинск Краснодарского края. В 1950 году переехала в г. Коломыя на Украине, работала санитаркой в детском саду, окончила школу медсестер, работала медсестрой в больнице. 14 ноября 1955 года была реабилитирована Московским городским судом за отсутствием состава преступления. В 1962 году ее дочь Серафима Абрамовна поступила в Рязанский радиотехнический институт. В 1973 году Хая Иосифовна Рогожинская обменяла квартиру в Коломые на Рязань. Работала медсестрой, окончила курсы медстатистов, работала медстатистом. На пенсию вышла в возрасте 85 лет, в октябре 1991 года. Воспоминания начала писать в возрасте 95 лет, закончила за полгода до кончины. Скончалась Хая Иосифовна 7 мая 2007 года в возрасте 100 лет и 8 месяцев, после длительной тяжёлой болезни.

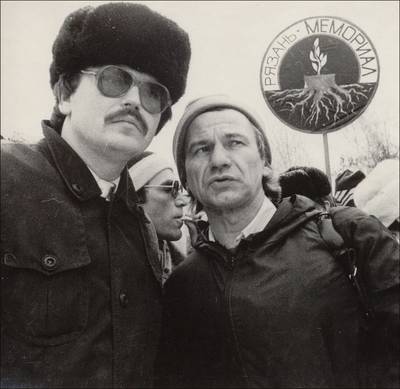

1. Первая открытая акция рязанцев-избирателей. 5 апреля 1989 года.

5 апреля 1989 года у здания Рязанского горисполкома на центральной площади города собралось около трехсот человек. Люди были возмущены произволом местных властей, перекрывшим любые возможности для выдвижения независимых кандидатов на выборах.

Собравшиеся рязанцы пытались встретиться с руководителями городской исполнительной власти, чтобы добиться проведения открытого, не срежиссированного предвыборного собрания.

Рязанский областной Комитет КПСС принял решение о силовом разгоне собравшихся. Тогда милицейским отрядом специального назначения в Рязани были впервые применены дубинки против мирно протестующих горожан.

Милиция жестко рассеяла избирателей и произвела задержания. Суд приговорил задержанного на акции лидера регионального экологического движения к двухнедельному аресту с содержанием в милицейском изоляторе. Целый ряд собравшихся у горисполкома был оштрафован на значительные для того времени суммы.

Такие демонстративные репрессивные меры стали катализатором нового гражданского движения в Рязанской области. Не знакомые прежде люди собирали деньги на уплату штрафов, размножали на своих пишущих машинках листовки, искали адвокатов, собирали подписи под письмами в защиту, создавали редакции неподцензурных бюллетеней, организовывали на предприятиях и частных квартирах собрания, дискуссии и т.д.

Так события 5 апреля 1989 года стали в Рязани днем возрождения борьбы за человеческое достоинство, за права человека, за будущее гражданское общество.

Через несколько месяцев рязанцы, разбуженные эхом событий 5-го апреля, создали независимый объединенный демократический избирательный блок. Кандидаты которого победили на выборах и в Верховный Совет республики, и в городской Совет Рязани. Именно из этого движения и родились первые на рязанской земле независимые общественные организации и региональные отделения новых партий.

1. Администрация Спасского Ряз. губ Дома заключения. 1927. Групповой снимок. (800 х 600)

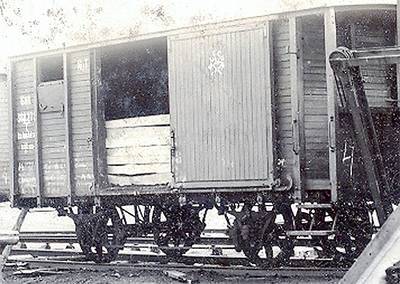

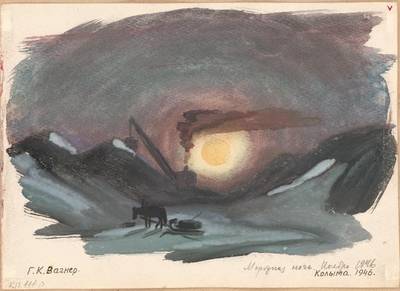

1. "Вагонзаки" на рязанском вокзале. 1937. Рис. Г. Вагнера

"...Через короткое время нам предстояло шествие на вокзал и погрузка в состав из «телячьих вагонов». А там — прощай Рязань! Возможно, прощай и молодость? <...> Какое-то время мы еще толпились в этом последнем нашем рязанском убежище, а потом нас стали выводить на улицу и строить в колонну человек по восемь в шеренге. Выстроилась длинная колонна. Долго она не могла приобрести требуемый порядок. Нас то сажали на землю, то поднимали. Кругом собиралась толпа провожающих родных. Вдоль колонны по обе ее стороны расставились вооруженные конвоиры с овчарками. Собаки лаяли, в толпе провожающих раздавался плач. Можно было подумать, что «по этапу» гонят каких-то воров, убийц, бандитов... Раздалась команда: «Внимание, шаг в сторону считается за побег, оружие применяется без предупреждения». И мы тронулись. Вокзал был недалеко. Провожающим не разрешено было идти рядом. Я видел, как мама в толпе других перебегала из одного двора в другой, стараясь не отстать от колонны. Нас пригнали на площадь товарного вокзала (в Рязанских Бутырках), где уже стоял длинный состав из красных товарных вагонов. Снова всю колонну посадили на корточки и стали выкликать фамилии, заполняя нами один вагон за другим. В каждый вагон сажали, кажется, по 24 человека, по восемь человек на каждые из двухъярусных нар. Толпа провожающих стояла в отдалении. Я последний раз видел маму. Она без конца низко кланялась мне. Такой я ее и запомнил на весь остаток моей жизни..."

(Вагнер Георгий Карлович. Из глубины взываю... (De profundis). - М. : Круг, 2004. - 271 с.)

1. Эфрон Ариадна Сергеевна. 1912 - 1975. Художник, дочь поэтессы Марины Цветаевой и литератора Сергея Эфрон. Заключенная рязанской тюрьмы.

В годы гражданской войны ее отец Сергей Эфрон воюет в Белой армии; после победы красных эвакуируется в Турцию, затем в Германию, затем в Чехословакий. Семья долгое время ничего не знает о его судьбе.

Цветаева с детьми голодала в Москве 1919 года, на скудный заработок от продажи книг они не могли выжить. Знакомые посоветовали устроить на время девочек в Кунцевский детский приют на государственный паек. Через некоторое время старшая - Ариадна - тяжело заболела и Цветаева забрала ее домой, выхаживала, не отходя от постели. А малолетняя Ирина в это время погибла в приюте от голода. Ариадна Сергеевна позже вспоминала, что персонал приюта часто просто не кормил детей (обкрадывал детские пайки).

Летом 1921 года семья Цветаевой получает, наконец, окольными путями письмо от Сергея Эфрона из-за границы. В 1922 году Ариадна выехала с матерью за границу к отцу. С 1922 по 1925 гг. жила в Чехословакии, с 1925 по 1937 гг. — во Франции.

В Париже окончила училище прикладного искусства «Arts et Publicité» (где изучала оформление книги, гравюру, литографию) и высшую Школу Лувра ((L'École du Louvre) по специальности «история изобразительного искусства» (L'histoire de l'art).

Сотрудничала во французских журналах «Россия сегодня» («Russie d’Aujourd’hui»), «Франция — СССР» («France — URSS» — magazine), «Для Вас» («Pour-Vous»), а также в журнале на русском языке «Наш Союз», издававшемся парижским «Союзом возвращенцев на Родину» (статьи, очерки, переводы, иллюстрации). Переводила на французский Маяковского и других советских поэтов.

В начале октября 1937 года в Советский Союз бежал Сергей Эфрон, который, как оказалось, с 1931 года служил во внешней разведке НКВД, о чем его семья ничего не знала.

18 марта 1937 года Ариадна Эфрон эмигрировала в СССР.

После возвращения в СССР работала в редакции советского журнала «Revue de Moscou» (на французском языке); писала статьи, очерки, репортажи, делала иллюстрации, переводила. Жила с журналистом-переводчиком С.Д. Гуревичем (расстрелянным НКВД в 1952-м).

Была арестована НКВД вместе с отцом в 1939 году (Сергей Эфрон был расстрелян), содержалась в Лубянской тюрьме. Приговорена к 8 годам лагерей по ст. 58-6 «по подозрению в шпионаже».

Была этапирована в Коми АССР. В Княж-Погосте работала в швейном цехе.

В июле 1942 года Ариадна узнала о самоубийстве в Елабуге матери, поэта Марины Цветаевой. Была переведена на работы в химический цех.

Весной 1943 лагерная оперчасть пытается завербовать ее в осведомители. Вызов в Лагерное управление – предложение стать осведомителем. Из-за отказа Э. была этапирована на Крайний Север в штрафной лагпункт. Работала на лесоповале. Тяжело болела.

В 1944 году получила известие о гибели брата Георгия (Мура) Эфрон на фронте.

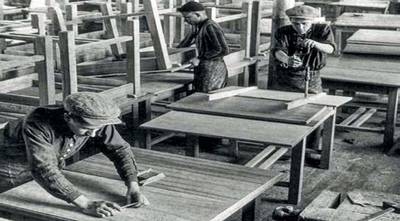

В 1944 году была этапирована в мордовские лагеря, в Потьму. Работала в деревообрабатывающем цехе на росписи деревянных ложек.

Освобождена из лагеря 27 августа 1947 года по окончанию срока заключения. Получение паспорта с отметкой об ограничением мест проживания в крупных городах СССР.

Ариадну Эфрон устроил в Рязани один из друзей, также освободившийся из лагеря.

Ариадна Эфрон преподавала графику в Рязанском художественном училище (РХУ).

22 февраля 1949 года была арестована в Рязани, как ранее репрессированная. Заключена в рязанскую тюрьму. В следствии в Рязани принимал участие А.Я. Свердлов.

Студенты Рязанского Художественного училища поддерживали арестованную А.Э., слали ей передачи - собранный ими сахар, табак, хлеб.

В Рязанской тюрьме Ариадна оказалась в одной камере с преподавателем английского языка Рязанского педагогического института Адой Александровной Федерольф, большой поклонницей поэзии Марины Цветаевой. Между ними завязалась дружба.

Ариадна Эфрон была приговорена к пожизненной ссылке в Туруханск Красноярского края. Усилиями Федерольф из Куйбышевской пересыльной тюрьмы Ариадна уходит этапом в Красноярский край вместе с Адой Александровной.

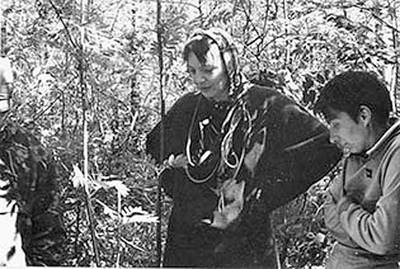

С 1949 по 1954-й ссылка в Туруханске. Вместе с Адой Федерольф снимает комнату в доме раскулаченной ссыльной Марфы Зубаревой. Работает уборщицей в школе, художником Рабочего дома культуры г. Туруханска.

Ссыльная Ариадна Эфрон переписывается с поэтом и писателем Борисом Леонидовичем Пастернаком. Получает от него посылки с книгами и денежные переводы.

Вместе с Адой Федерольф, с помощью друзей с воли, покупают маленький домик на берегу Енисея.

В ноябре 1954 года едет в отпуск в Москву с целью закрытия своего дела в Прокуратуре и реабилитации. Ищет работу в Москве.

В июне 1955 года, получив реабилитацию, уезжает из Туруханска в Москву. Живет в комнате коммунальной квартиры у тети Елизаветы Яковлевны Эфрон (1885–1976), театрального педагога и режиссера.

В 1955 – 1975 гг работает над поэтическим наследием матери Марины Цветаевой, разбирает архив, готовит к выходу издания ее книг. Архив Цветаевой передает на хранение в ЦГАЛИ. Работает над переводами.

3 октября 1956 года получает справку о посмертной реабилитации отца Сергея Эфрона.

В 1958 году строит домик в Тарусе, где живет вместе с Адой Федерольф. В 1962 году получает квартиру в Москве.

В 1965 году вместе с Федерольф и А.А. Саакянц совершают на пароходе плавание Красноярскм – Диксон – Красноярск. Посещают место своей ссылки - Туруханск.

В 1975 году Ариадна Сергеевна Эфрон тяжело болела, лежала в Тарусской больнице, где за ней ухаживала Ада Федерольф.

Скончалась 26 июля 1975 года.

Памятник на ее могиле в Тарусе поставила однокамерница по рязанской тюрьме и подруга по туруханской ссылке Ада Александровна Федерольф.

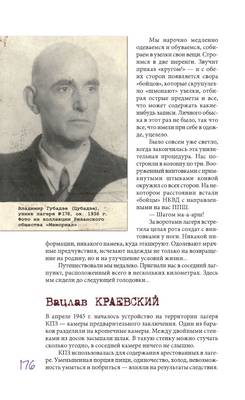

1. Студент-медик Мирон Этлис в рязанской тюрьме

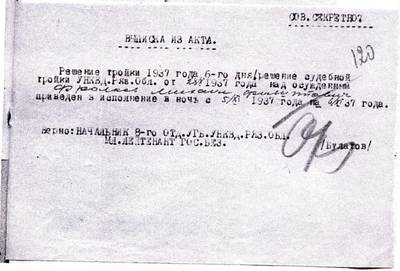

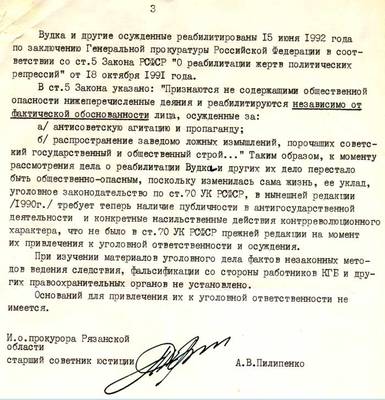

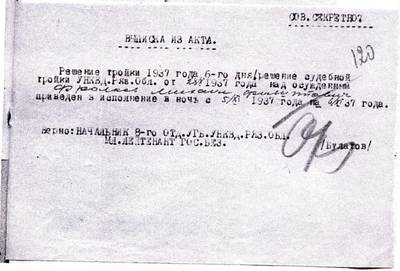

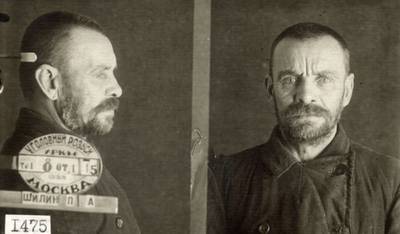

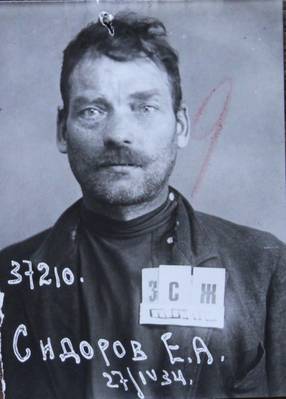

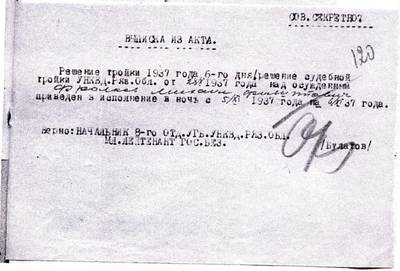

1. Пономарев Федор Васильевич. 1879 - 1937.

Арестован НКВД 15.10.1937. Содержался в Рязанской тюрьме.

Осужден 12.11.1937 Тройкой УНКВД по Рязанской области к расстрелу по обв. в умышленном не производстве ремонта сельхозинвентаря и распространении к.-р. клеветы против советской власти. Ст. 58.

Расстрелян 17(18).11.1937 года в Рязани.

Реабилитирован 13.08.1993 года.

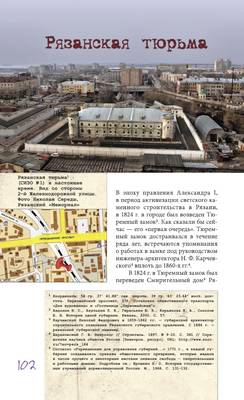

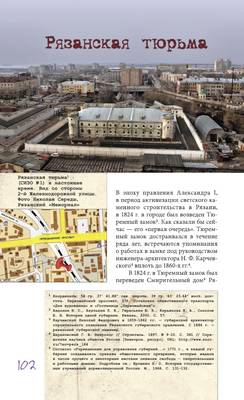

1. Фотография Рязанской тюрьмы (СИЗО N1) в настоящее время. Вид со стороны 2-й Железнодорожной улицы.

1.

– Лаготделения NN 1, 2, 8. г. Рязань, Канищевские выселки, территория строящегося завода расточных станков [Станкозавод].

– Лаготделение N 5. Г. Рязань. Территория завода сельхозмашиностроения [Рязсельмаш].

– Лаготделение N 3. Ст. Криуша [Клепиковский район, Рязанская область].

– Лаготделение N 4. В 2-х км. от станции Дягилево [г. Рязань].

– Лаготделение N 6. Ст. Курша [Клепиковский район, Рязанская область].

– Лаготделение N 7. Ст. Назаровка [Чучковский район, Рязанская область].

– Лаготделение N 9. Ст. Свеженькая [Зубово-Полянский район, Мордовия].

– Лаготделение N 10. Ст. Старожилово [Рязанская область, райцентр].

– Лаготделение N 11. С. Мурмино, при суконной фабрике [Рязанский район].

– Лаготделение N 12. Ст. Известь [Зубово-Полянский район, Мордовия].

.

1. Завод "Рязсельмаш" на карте-схеме Рязани и спутниковой карте.

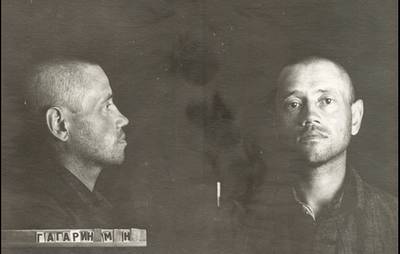

1. Липаткин Григорий Никитич. 1907 - 1941.

Из крестьян. Колхозник. Проживал: Спасский район, Рязанская область.

Арестован НКВД 27 июня 1941 года.

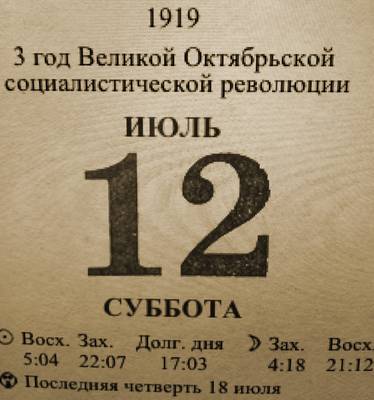

Военным трибуналом войск НКВД Московской области приговорен к ВМН 8 июля 1941 года по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР.

Расстрелян 17 июля 1941 года.

Реабилитирован Рязоблпрокуратурой по Закону РФ от 18.10.1991 года.

1. Приказ Объединенного Государственного политического управления (ОГПУ) о начале массовой операции по "ликвидации кулачества как класса". 1930.

(Приказ ОГПУ N 44/21 от 2 февраля 1930 года. Источник: ГА РФ. Ф. Р-9414. Oп.1. Д. 1944. Л. 17-25.)

– 15 февраля. В 1930 году в этот день началась массовая операция ОГПУ по выселению (депортации) семей "кулаков" из их родных сел и деревень.

– 20 февраля. В 1930 году в этот день эшелоны выселяемых "кулаков" из центральных областей страны под конвоем ОГПУ начали отправку на Север, На Урал, в Казахстан.

– К весне 1930 года на рязанских территориях было раскулачено не менее 3457 крестьянских хозяйств, почти 500 рязанских крестьян, объявленных "кулаками", вынуждены были скрываться.

– Раскулаченные в Рязанской области, база данных:

Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/83029523 (дата обращения 2018 г.).

* * *

Приказ ОГПУ № 44/21 о мероприятиях по ликвидации кулачества как класса от 2 февраля 1930 года. г. Москва

В целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как класса и решительного подавления всяких попыток противодействия со стороны кулаков мероприятиям Советской власти по социалистической реконструкции сельского хозяйства — в первую очередь, в районах сплошной коллективизации — в самое ближайшее время кулаку, особенно его наиболее богатой и активной контрреволюционной части, должен быть нанесен сокрушительный удар. Сопротивление кулака должно быть и будет решительно сломлено.

Осуществление этой исторической задачи потребует исключительного напряжения по всем основным линиям партийной и советской работы. Особо серьезны, сложны и ответственны задачи, возлагаемые партией на органы ОГПУ.

От наших органов больше, чем когда-либо, потребуется исключительное напряжение сил, решительность и выдержка, исключительно строгая классовая линия, четкость и быстрота действий.

Поставленные задачи будут успешно осуществлены только при условии безусловной поддержки их основной батрацко-бедняцкой и середняцкой массой; только тогда, когда задачи эти будут органически связаны с процессом массовой коллективизации. Поддержка батрацко-бедняцких и середняцких масс будет наиболее полной при условии строгой классовой выдержанности наших мероприятий. Удару должны подвергнуться исключительно кулаки. Удар по кулацкому активу должен дезорганизовать и обезвредить все кулачество.

Мероприятия органов ОГПУ должны развернуться по двум основным линиям:

1. Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, особенно кадров действующих контрреволюционных и повстанческих организаций, группировок и наиболее злостных, махровых одиночек (первая категория).

2.Массовое выселение (в первую очередь, из районов сплошной коллективизации и погранполосы) наиболее богатых кулаков (бывших помещиков, полупомещиков, местных кулацких авторитетов и всего кулацкого кадра, из которого формируется контрреволюционный актив, кулацкого антисоветского актива церковников и сектантов) и их семейств в отдаленные северные районы СССР и конфискация их имущества (вторая категория).

Для наиболее быстрого и безболезненного проведения кампании по выселению кулаков и их семейств в первую очередь необходимо, чтобы наши органы решительно и немедленно ликвидировали все действующие контрреволюционные кулацко-белогвардейские и бандитские кадры и, особенно, созданные ими и оформленные контрреволюционные организации, группировки и банды. Ликвидация таких контрреволюционных образований и отдельных, наиболее активных лиц уже начата по всем основным районам Союза, согласно телеграфным директивам ОГПУ.

Операция эта должна быть в основном закончена к началу развертывания кампании по выселению кулаков и их семейств. Решительные оперативные действия в отношении таких контрреволюционных элементов и особенно проявлений организованной контрреволюции и бандактивности, естественно, должны проводиться и в период кампаниям по выселениям и после нее. В первую очередь удар должен быть нанесен по активно действующим кулацким элементам первой категории:

1) Кулаки — наиболее махровые и активные, противодействующие и срывающие мероприятия партии и власти по социалистической реконструкции хозяйства. Кулаки, бегущие из районов постоянного жительства и уходящие в подполье, особенно блокирующиеся с активными белогвардейцами и бандитами.

2) Кулаки — активные белогвардейцы, повстанцы, бывшие бандиты, бывшие белые офицеры, репатрианты, бывшие активные каратели и др., проявляющие сейчас контрреволюционную активность, особенно организованного порядка.

3) Кулаки — активные члены церковных советов, всякого рода религиозных, сектантских общин и групп, активно проявляющие себя.

4) Кулаки — наиболее богатые, ростовщики, спекулянты, разрушающие свои хозяйства, бывшие помещики и крупные земельные собственники.

По отдельным районам СССР намечено для изятия при операции следующее количество указанных выше активных кулацко-белогвардейских контрреволюционных элементов (первая категория):

Украина — 15 тыс.

Северный Кавказ и Дагестан —6 — 8 тыс.

Средняя Волга — 3 — 4 тыс.

ЦЧО - 3-5 тыс.

Нижняя Волга —4 — 6 тыс.

Белоруссия —4 — 5 тыс.

Урал —4 — 5 тыс.

Сибирь —5 — 6 тыс.

Казахстан —5 — 6 тыс.

Арестованные по этой категории концентрируются в окр- и облотделах ОГПУ. Дела на них заканчиваются следствием в срочном порядке и рассматриваются тройками по внесудебному рассмотрению дел, которые будут созданы при ПП ОГПУ. Основное количество таких арестованных заключается в концлагеря; в отношении наиболее злостного и махрового актива контрреволюционных организаций и группировок и одиночек должны применяться решительные меры наказания вплоть до высшей меры наказания.

Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря или приговоренных к высшей мере наказания, должны быть высланы в северные районы Союза, наряду с выселяемыми при массовой кампании кулаками и их семьями, с учетом наличия в семье трудоспособных и степени социальной опасности этих семейств. Имущество таких семейств конфискуется в том же порядке, что и у выселяемых семейств кулаков.

Кампании по выселению кулаков и их семейств проводятся, в первую очередь, в следующих районах СССР:

1. УССР — выселяется 30 — 35 тыс. семейств.

2. Северный Кавказ и Дагестан — выселяется 20 тыс. семейств.

3. Средне-Волжский край — выселяется 8 — 10 тыс. семейств.

4. ЦЧО — выселяется 10 — 15 тыс. семейств.

5. Нижне-Волжский край — выселяется 10 — 12 тыс. семейств.

6. Белоруссия — выселяется 6 — 7 тыс. семейств.

7. Сибирь — выселяется 25 тыс. семейств.

8. Урал — - " - 10 — 15 тыс. семейств.

9. Казахстан — -"- 10 — 15 тыс. семейств.

В отношении остальных областей и республик соответствующие расчеты будут произведены в ближайшее время, по согласованию с ПП ОГПУ. Места отправления и количество могут быть изменены в зависимости от условий.

Места поселения для выселяемых кулаков и их семейств и семейств изятого кулацко-белогвардейского контрреволюционного актива ориентировочно таковы:

а) из СКК — 23 тыс. на Урал; 5 тыс. в Казахстан;

б) из УССР — 50 тыс. в Северный край,

из ЦЧО — 20 тыс. в Северный край;

в) из НВК — 18 тыс. в Сибирь,

из СВК — 14 тыс. в Сибирь,

из БССР — 12 тыс. в Сибирь.

Ориентировочные сроки начала операции по выселению таковы:

По СКК, СВК, НВК - 10 февраля 1930 г.;

по УССР, ЦЧО - 15 февраля 1930 г.;

по БССР - 1 марта 1930 г.

Сроки начала отправки выселяемых со сборных пунктов эшелонами таковы:

По СКК, СВК, НВК - 15 февраля 1930 г.;

по УССР, ЦЧО - 20 февраля 1930 г.;

по БССР - 1 марта 1930 г.

Для выполнения всех указанных задач приказываю:

1. В кратчайший срок закончить ликвидацию всех действующих контрреволюционных организаций, группировок и активных контрреволюционных одиночек. Ликвидировать действующие банды. Обеспечить быстрое проведение следствия по всем таким делам и срочное рассмотрение дел во внесудебном порядке — в тройках ПП ОГПУ. Без малейшего промедления ликвидировать все возникающие дела подобных категорий в период кампании по выселению кулаков.

2. Для рассмотрения дел на лиц, проходящих по этим делам (первая категория), немедленно создать в ПП ОГПУ тройки, с представителями от крайкома ВКП(б) и прокуратуры. Состав тройки выслать на утверждение коллегии ОГПУ.

3. Для непосредственного руководства операцией по выселению кулаков и их семейств (вторая категория) во всей ее совокупности, для концентрации всех материалов по операции и для организации постоянной связи с центром и периферией — распоряжением ПП организовать оперативные тройки.

Для той же работы в округах (областях) и окротделах ОГПУ создать оперативные тройки во главе с начальником отдела ОГПУ. В районах для непосредственного участия в операции создать районные оперативные группы.

Для приема, учета, бесперебойной отправки выселяемых создать сборные пункты во главе с комендантом. При пунктах организовать агентурно-следственные группы. Комендантам сборных пунктов непосредственно связаться с ячейками органов ТО ОГПУ на местах, ведающими составлением и отправкой эшелонов.

4. При ПП ОГПУ, на случай возможных осложнений, обеспечить чекистско-военный резерв. В распоряжение окротделов ОГПУ, особенно в районах наиболее угрожаемых (в смысле возможных осложнений), — организовать маневренные группы из частей ОГПУ.

Части Красной Армии к операции ни в коем случае не привлекать. Использование их допускать только в крайних случаях, при возникновении восстания, по согласованию с краевыми организациями и РВС — ПП ОГПУ организовать там, где недостаточно частей войск ОГПУ, в скрытом виде войсковые группы из надежных, профильтрованных особорганами ОГПУ частей Красной Армии.

5. ПП ОГПУ - УССР, СКК, НВК, СВК, ЦЧО, БВО - представить не позднее 7 февраля на утверждение окончательно и подробно разработанные планы операции, руководствуясь данными указаниями. Остальным ПП ОГПУ представить план к 20 февраля с. г. Для окончательного уточнения расположения сборных пунктов и количества подлежащих выселению через эти пункты ПП ОГПУ: УССР, СКК, НВК, СВК, ЦЧО — представить не позднее 10 часов 4 февраля с. г. точные, согласованные с краевыми организациями, данные. ПП ОГПУ БВО эти данные представить к 10 февраля с. г.

6. Обеспечить (особенно в районах и округах) тщательное наблюдение за составлением списков кулаков и их семейств (для выселения и конфискации имущества), а также за самой кампанией по выселению. Принимать через рай и окрисполкомы соответствующие меры по линии сигнализации и устранения замеченных дефектов, перегибов и т. п. Следить за точным исполнением сроков операции и размеров ее, в соответствии с имеющимися директивами.

7. ТО ОГПУ организовать бесперебойную перевозку выселяемых в эшелонах; срочно разработать инструкцию о порядке следования и охране эшелонов. При отправке выселяемых им разрешается брать с собой имущество и продовольствие в пределах нормы. Обязать выселяемые кулацкие семьи, в части средств производства, брать с собой топоры, пилы, лопаты, плотничьи инструменты, по возможности, хомуты и шлеи и продовольствие из расчета на два месяца, общим весом не больше 25 — 30 пуд. на семью. При посадке топоры, пилы, лопаты (и другие средства производства) отбираются и грузятся в отдельные вагоны тех же эшелонов. Тара должна быть мягкая.

Органам ТО ОГПУ обеспечить бесперебойное снабжение выселяемых кипятком на всем пути следования эшелона, а также обслуживанием и медицинской помощью по линии НКПС. ТО ОГПУ организовать питательные пункты на станциях (не предназначенные для войсковых частей) с подачей горячей пищи не реже раза в двое суток. Дислокацию питательных пунктов и время прохождения эшелонов своевременно сообщить соответствующим ПП.

8. Принять меры к окончательной разгрузке мест заключения к началу массовой кампании по выселению.

9. ПП ОГПУ Северного края, Урала, Сибири и Казахстана в кратчайший срок закончить организацию приема и расселения выселяемых, а также представить свои соображения о порядке управления выселяемыми.

10. Всемерно усилить информационную и агентурную работу на протяжении всего периода указанных мероприятий, обеспечивающую глубокое и всестороннее освещение районов. Обеспечить особую бдительность в деле своевременного выявления всех готовящихся активных контрреволюционных выступлений и активных действий банд контрреволюционных организаций, с целью предупреждения таких выступлений, а в случае их возникновения — немедленной и решительной ликвидации.

ТО ОГПУ усилить информационно-агентурную работу по линии железных дорог. Особым отделам — в армии, особенно в территориальных формированиях и тех частях, которые могут быть привлечены к операции.

На время операции усилить перлюстрацию корреспонденции, в частности, обеспечить 100% просмотр писем, идущих в Красную Армию, а также усилить просмотр писем, идущих за границу и из-за границы. Усиление аппаратов политконтроля провести за счет мобилизуемого чекистского запаса.

11. ПП ОГПУ, на территории которых не будет проводиться сейчас выселение кулаков, обеспечить информационно-агентурную работу со специальной задачей наиболее полного выявления отражений проводящихся выселений.

12. Всемерно усилить охрану границ.

Усилить охрану всех важнейших госсооружений и предприятий. Особое внимание обратить на элеваторы.

Усилить охрану и агентурное обслуживание всех тех пунктов, где хранится оружие, артиллерийское имущество и т. п.

13. Всемерно усилить работу наших органов в городе, для полного выявления настроений городских прослоек, их связей с деревней и ликвидации проявлений организованной контрреволюционной активности.

14. Добиться всемерного усиления борьбы с уголовным бандитизмом и уголовщиной вообще по линии УГРО.

15. Установить четкую и бесперебойную связь всех ПП ОГПУ с центром. Связь эта должна полно и повседневно отражать ход операции. В деле связи

руководствоваться изданными инструкциями.Установить тесную связь между территориально-граничащими ПП ОГПУ для полной согласованности действий.

16. Принять все меры к полному уяснению всем составом наших органов исключительной серьезности и ответственности задач, возложенных на органы ОГПУ. Особенно заострять внимание на строжайшей классовой линии всех

мероприятий. Уяснить наряду с этим, что выполнение всех важнейших линий текущей работы наших органов ни в коей степени не должно ослабляться в период кампании по выселению.

Копии всех приказов и принципиальных директив, изданных ПП по периферии, в связи с кампанией по выселениям, выслать в ОГПУ. Ориентировочные инструкции об организационной структуре операции, о работе сборных пунктов и агентурно-следственных групп в этих пунктах, а также инструкции по линии ТО ОГПУ, прилагаются .

Зам. председателя ОГПУ Г. Ягода

Источник: ГА РФ. Ф. Р-9414. Oп.1. Д. 1944. Л. 17-25. Копия. Опубликовано: Трагедия советской деревни. 1927— 1939 гг. Т. 2. Ноябрь 1929— декабрь 1930. М., 2000. С. 163-167.

1. "Разрешается ношение и хранение всякого рода оружия..."

Коллекционеры, краеведы, любители военной истории долгие годы ведут на интернет-форумах дискуссии о стрелковом оружии, которым пользовались сотрудники ЧК-ОГПУ-НКВД. Архивные документы свидетельствуют: многие чекисты той эпохи пользовались ЛЮБЫМ стрелковым оружием. Например, вот как это формулировалось в 1919 году: "Разрешается ношение и хранение всякого рода оружия...". А вот так в 1927: "Сотруднику органов ОГПУ присваивается право ношения и хранения всякого рода оружия...". В 1938-м: "Начальник группы предпочитал расстреливать из Вальтера-ППК, у него также был Браунинг и немецкий Вальтер...". В 1942-м: "Для вооружения ... групп были включены образцы стрелкового оружия, рассчитанные на использование 7,92-мм винтовочно-пулеметного патрона, однотипного с боеприпасами германской армии....". См. прилагаемые копии архивных документов и фотографий.

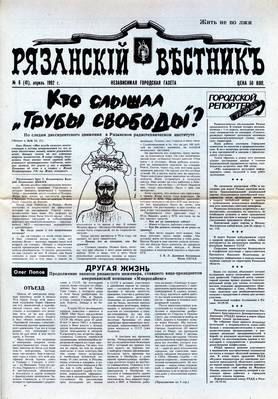

1. Рязанский вестник. Городская газета. № 1 (12) 7.01.1991.

1. Рязанский вестник. Городская газета. № 1 (36) январь 1992 г.

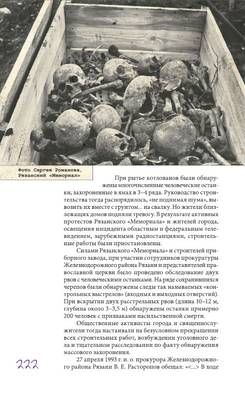

1. Лазаревское кладбище Рязани. Очерк Блинушова А.Ю. из издания "Политические репрессии в Рязани. Путеводитель"

* * *

Лазаревское кладбище Рязани. Очерк Блинушова А.Ю. из издания "Политические репрессии в Рязани. Путеводитель / Сост. А.Ю. Блинушов. – Красноярск : ПИК "Офсет", 2011. – 232 с." Стр. 219-224.

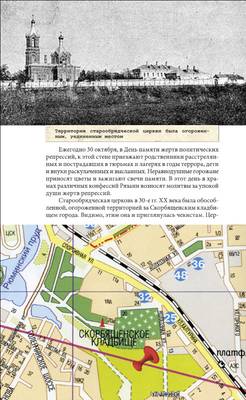

1. Захоронение у Стены Памяти жертв террора на карте города Рязани ("Захоронение на Скорбященском")

Захоронение у Стены Памяти жертв террора на карте города Рязани ("Захоронение на Скорбященском"). Координаты: 54 гр. 36'39.13" сев. Широты, 39 гр. 45'6.38" вост. долготы. Остановка общественного транспорта «Спортивная», далее по улице вдоль линии железной дороги, мимо онкологического и кождиспансеров до пересечения со Старообрядческим проездом, далее по проезду вдоль кирпичной стены Скорбященского кладбища. Фактический адрес: Старообрядческий проезд (бывш. улица Колхозная), дом 4. Ориентир – Старообрядческая церковь.

Стена Памяти жертв террора. Очерк Блинушова А.Ю. из издания "Политические репрессии в Рязани. Путеводитель / Сост. А.Ю. Блинушов. – Красноярск : ПИК "Офсет", 2011. – 232 с." Стр. 63-65.

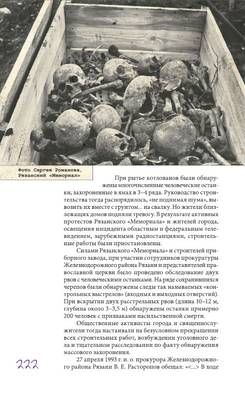

1. Фотографии: Мемориальный комплекс памяти жертв войны и репрессий в городе Рязани. Кладбище лагеря НКВД N 178 - 454 (т.н. "Немецкое кладбище").

https://yandex.ru/maps/-/CKe8jYPM

Точка мемориала на Google-карте:

MJF7+FJ Рязань, Рязанская обл.

Широта: 54°40'25.81"С Долгота: 39°36'50.90"В.

-------------------------------------

GROBY INTERNOWANYCH POLAKÓW W MIEJSCU

PAMIĘCI „RIAZAŃ-DIAGILEWO”

W latach 1942–1949 koło Riazania, w okolicy stacji kolejowej Diagilewo, znajdował się cmentarz Centralnego Obozu NKWD nr 178-454. Chowano na nim również jeńców wojennych i internowanych zmarłych podczas etapu i wyładowanych z pociągów na pobliskich stacjach. Według dokumentów obozowych, łącznie pochowano tu około 500 osób różnych narodowości. Na początku lat dziewięćdziesiątych członkowie Stowarzyszenia „Memoriał” w Riazaniu przeprowadzili prace poszukiwawcze i badawcze. Na podstawie danych archiwalnych sporządzono niepełną listę pochowanych tu jeńców wojennych, w tym Polaków oraz internowanych obywateli polskich. Riazańscy badacze nawiązali kontakt z ich rodzinami i przy wsparciu Ministerstw Spraw Zagranicznych Rosji i Polski zorganizowali wizytę byłych więźniów obozu w Riazaniu. Z udziałem polskich ekspertów ustalono dokładne miejsca 32 imiennych grobów polskich, przeprowadzono częściową identyfikację pochówków. Miejsce Pamięci zostało oficjalnie otwarte w 1994 r.

Obecnie obejmuje wspólne rosyjskie, niemieckie oraz węgierskie znaki pamięci. Na grobach polskich umieszczono białe krzyże z nazwiskami, datami urodzin i śmierci oraz symbolami Armii Krajowej.

1. Местонахождение "Шуваловской дачи" в Шуваловском лесу под г. Ряжск Рязанской области

Шуваловский лес, место захоронения казненных политзаключенных Ряжской тюрьмы. Ряжский район Рязанской области. 25 ноября 1941 года сотрудниками Рязанского УНКВД и Ряжского РОНКВД в подвале райотдела было расстреляно 36 человек, заключенных Ряжской пересыльной тюрьмы. Одиннадцать казненных - женщины. Непосредственно в расстреле участвовали: заместитель начальника Ряжского РОНКВД Евдокимов Григорий Иванович; политрук Ряжского РОНКВД Колчин Василий Александрович; оперуполномоченный Ряжского РОНКВД Шкирков Иван Мартынович; представитель 1-го спецотдела Рязанского УНКВД сержант госбезопасности Фролов Василий Николаевич; помощник прокурора Рязанской области Рязанцев Антон Федорович. Кроме расстрела заключенных эта группа участвовала в убийстве участкового уполномоченного Ряжского РОНКВД Мешкова А.Е. (по некоторым данным отказавшегося принять участие в казни осужденных). Тела казненных были тайно захоронены в районе "Шуваловской Дачи" в Шуваловском лесу под городом Ряжск Рязанской области.

Казненные: Абрашкин Владимир Александрович, Аксенова Александра Максимовна, Ананьев Петр Григорьевич, Бондарев Иван Павлович, Бондарев Павел Алексеевич, Вильянович Григорий Григорьевич, Волков Николай Иванович, Володин Петр Григорьевич, Георгиевская Анна Михайловна, Голубых Мария Васильевна, Гричук Виктор Титович, Данилов Николай Иванович, Денисов Сергей Егорович, Дубов Степан Яковлевич, Елисеева Наталья Лазаревна, Жданова Мария Федоровна (Сергеевна), Иванов Иван Васильевич, Копытина Варвара Ивановна, Кошкаров Афанасий Федорович, Кузьмичев Степан Павлович, Медведков (Медведев) Николай Николаевич, Наумова Дарья Федотовна (Федоровна), Невейкина (Новейкина) Татьяна Михайловна, Панов (Анов) Василий Евграфович, Пашинина (Пяшинина) Нина Андреевна, Посредников Федор Павлович, Саурмилих Давид Давидович, Сибко (Сипко) Петр Степанович, Скотников Александр Иванович, Толстов Соломон Иванович, Томин Илья Тихонович, Хиленко Александр Григорьевич, Чеснакова Евгения Сергеевна, Чудаков Николай Тимофеевич, Шерстнева Марфа Ивановна.

1. Захоронения на кладбище спецгоспиталя НКВД N 5963 в 1991 году

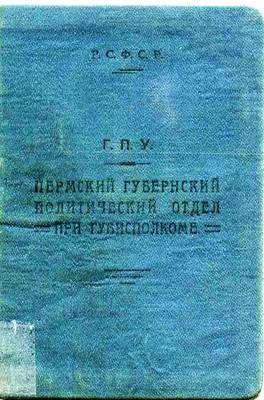

1. Знак "Места заключения". 1920-1930-е годы.

Антикварный аукцион "Монеты и медали" диагностирует знак следующим образом: "Служебный знак для младшего надзорсостава мест лишения свободы. СССР, конец 1920-х – начало 1930-х гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, краска, 11,52 г. Размеры 49,7x36,5 мм."

Оригиналы находятся в частной коллекции. Электронные копии были приобретена на антикварном рынке у NN в декабре 2009 года в рамках подготовки выставки по истории террора.

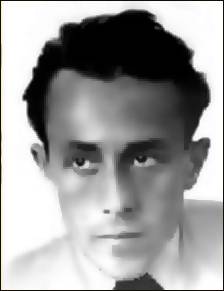

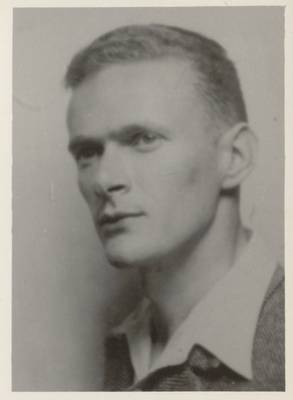

1. Грацианский Владимир Павлович. 1892 - 1938.

В Советской армии служил с 1918 по 1922 год командиром батальона.

Перед арестом работал товароведом в городе Скопине.

Арестован в Скопине Рязанским УНКВД 29.09.1937 года по групповому фальсифицированному делу 19 бывших офицеров Русской императорской армии (т.н. "скопинское офицерское дело").

Содержался в рязанской тюрьме.

Осужден 10.12.1937 года Тройкой УНКВД по Рязанской области по ст. 58 УК РСФСР.

Приговорен к расстрелу 10.12.1937 года Тройкой УНКВД по Рязанской обл. по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР как участник антисоветской военно-офицерской организации.

Расстрелян 05.01.1938 года в Рязани.

Реабилитирован.

1. Гранская Полина Георгиевна. 1905 - 1994.

Работала 1926 году подсобной рабочей на заводах «Красная заря», им. Маркса, работала белошвейкой на фабрике «Красная работница» в 1928—1930 гг. С 7.01.1940 принята в аспирантуру ПБ.

С авг. 1941 по окт. 1945-го в эвакуации в Тутаевском р-не Ярославской области, где работала в совхозе «Волгарь» бригадиром-полеводом, зав. детсадом.

После реэвакуации с 15 июля 1945 года восстановлена в аспирантуре по специальности «общая русская библиография», по окончании которой в марте 1947 направлена на работу зав. VIII филиалом Публичной Библиотеки с одновременным и. о. пом. дир. ПБ по кадрам (март—июль 1947). С июля 1947 — гл. библиограф КБО.

В феврале 1951 года понижена в должности до старшего библиотекаря ввиду того, что ее муж В.И. Гранский «исключен из рядов ВКП(б)».

В 1953 году ее муж Гранский Виктор Исидорович был арестован по обвинению в том, что, в 1927 году имел «колебания троцкистского характера по вопросам Англо-Русского комитета, китайской революции и внутрипартийной демократии», что защитил диссертацию, которая носит «политически вредный характер». Освобожден после смерти Сталина. 14 апреля 1953 года его дело было прекращено.

Умерла в 1994 году в Санкт-Петербурге. Похоронена на Южном кладбище СПБ.

1. Рязанцев Антон Федорович (Рязанская обл. прокуратура). К вопросу об ответственности за террор.

1. Колчин Василий Александрович (НКВД, Ряжск, Рязанская обл.). К вопросу об ответственности за террор.

Кроме расстрела политических заключенных эта группа участвовала в убийстве участкового уполномоченного Ряжского РОНКВД Мешкова А.Е. (по некоторым данным отказавшегося принять участие в казни осужденных).

Тела казненных были тайно захоронены в районе "Шуваловской Дачи" в Шуваловском лесу под городом Ряжск Рязанской области.

25 ноября 1941 года сотрудниками Рязанского УНКВД и Ряжского РОНКВД в подвале райотдела было расстреляно 36 человек, заключенных Ряжской пересыльной тюрьмы. Одиннадцать казненных - женщины:

Абрашкин Владимир Александрович, Аксенова Александра Максимовна, Ананьев Петр Григорьевич, Бондарев Иван Павлович, Бондарев Павел Алексеевич, Вильянович Григорий Григорьевич, Волков Николай Иванович,

Володин Петр Григорьевич, Георгиевская Анна Михайловна, Голубых Мария Васильевна, Гричук Виктор Титович, Данилов Николай Иванович, Денисов Сергей Егорович, Дубов Степан Яковлевич, Елисеева Наталья Лазаревна,

Жданова Мария Федоровна (Сергеевна), Иванов Иван Васильевич, Копытина Варвара Ивановна, Кошкаров Афанасий Федорович, Кузьмичев Степан Павлович, Медведков (Медведев) Николай Николаевич, Наумова Дарья Федотовна (Федоровна), Невейкина (Новейкина) Татьяна Михайловна, Панов (Анов) Василий Евграфович, Пашинина (Пяшинина) Нина Андреевна, Посредников Федор Павлович, Саурмилих Давид Давидович, Сибко (Сипко) Петр Степанович, Скотников Александр Иванович, Толстов Соломон Иванович, Томин Илья Тихонович, Хиленко Александр Григорьевич, Чеснакова Евгения Сергеевна, Чудаков Николай Тимофеевич, Шерстнева Марфа Ивановна.

Колчин Василий Александрович был осужден (за незаконный расстрел милиционера) военным трибуналом войск НКВД Московской области 9 февраля 1942 г. по ст. 193-17 "в" УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. По некоторым

данным, срок не отбывал, а как офицер НКВД был направлен во фронтовой штрафбат. Сведений о дальнейшей судьбе, по утверждению ИЦ УВД Рязанской области, нет.

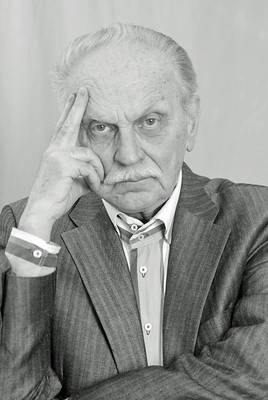

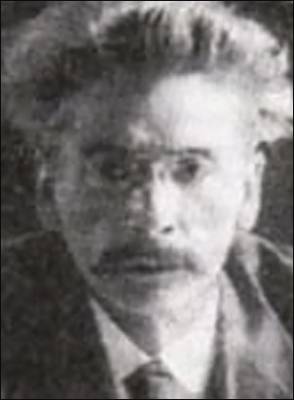

1. Тарасов Степан Никонович. 1893–1955. К вопросу об ответственности за террор.

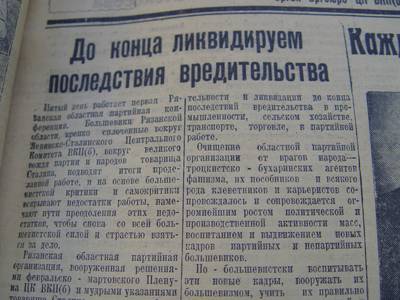

В 1937 г. 1-й секретарь Пролетарского райкома ВКП(б) (Москва), 2-й секретарь Московского горкома ВКП(б). В 1937–1938 гг. 1-й секретарь Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Рязанской области. В 1938–1943 гг. 1-й секретарь Рязанского обкома ВКП(б).

В 1937-1938 гг - член Тройки при Рязанском областном УНКВД, участвовал в вынесении приговоров тысячам невинно арестованных. На Областном совещании райисполкомов Рязанской области 8 октября 1937 года Тарасов подчеркнул: "Разоблачение, выкорчевка и уничтожение врагов - это самый главный вопрос во всей нашей работе."

В 1939–1955 гг. член Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б)—КПСС. В 1943–1945 гг. слушатель Высшей партийной школы при ВКП(б). В 1945–1948 гг. 1-й секретарь Измаильского обкома КП(б) Украины.

В 1947–1952 гг. председатель Партийной коллегии при ЦК КП(б) Украины. В 1949–1952 гг. кандидат в члены ЦК КП(б) Украины. В 1950–1952 гг. член Организационного бюро ЦК КП(б) Украины. В 1952–1955 гг. член ЦК КП(б)—КП Украины. В 1953–1955 гг. председатель Партийной комиссии при ЦК КП Украины.

Умер в 1955 году.

1. Евдокимов Григорий Иванович (НКВД, Ряжск, Рязанская обл.). К вопросу об ответственности за террор.

Кроме расстрела политических заключенных эта группа участвовала в убийстве участкового уполномоченного Ряжского РОНКВД Мешкова А.Е. (по некоторым данным отказавшегося принять участие в казни осужденных).

Тела казненных были тайно захоронены в районе "Шуваловской Дачи" в Шуваловском лесу под городом Ряжск Рязанской области.

25 ноября 1941 года сотрудниками Рязанского УНКВД и Ряжского РОНКВД в подвале райотдела было расстреляно 36 человек, заключенных Ряжской пересыльной тюрьмы. Одиннадцать казненных - женщины:

Абрашкин Владимир Александрович, Аксенова Александра Максимовна, Ананьев Петр Григорьевич, Бондарев Иван Павлович, Бондарев Павел Алексеевич, Вильянович Григорий Григорьевич, Волков Николай Иванович, Володин Петр Григорьевич, Георгиевская Анна Михайловна, Голубых Мария Васильевна, Гричук Виктор Титович, Данилов Николай Иванович, Денисов Сергей Егорович, Дубов Степан Яковлевич, Елисеева Наталья Лазаревна, Жданова Мария Федоровна (Сергеевна), Иванов Иван Васильевич, Копытина Варвара Ивановна, Кошкаров Афанасий Федорович, Кузьмичев Степан Павлович, Медведков (Медведев) Николай Николаевич, Наумова Дарья Федотовна (Федоровна), Невейкина (Новейкина) Татьяна Михайловна, Панов (Анов) Василий Евграфович, Пашинина (Пяшинина) Нина Андреевна, Посредников Федор Павлович, Саурмилих Давид Давидович, Сибко (Сипко) Петр Степанович, Скотников Александр Иванович, Толстов Соломон Иванович, Томин Илья Тихонович, Хиленко Александр Григорьевич, Чеснакова Евгения Сергеевна, Чудаков Николай Тимофеевич, Шерстнева Марфа Ивановна.

Евдокимов Григорий Иванович был осужден (за незаконный расстрел милиционера) военным трибуналом войск НКВД Московской области 9 февраля 1942 г. по ст. 193-17 "в" УК РСФСР на 10 лет лишения свободы.

1. Фролов Василий Николаевич (УНКВД, Рязань). К вопросу об ответственности за террор.

Кроме расстрела политических заключенных эта группа участвовала в убийстве участкового уполномоченного Ряжского РОНКВД Мешкова А.Е. (по некоторым данным отказавшегося принять участие в казни осужденных).

Тела казненных были тайно захоронены в районе "Шуваловской Дачи" в Шуваловском лесу под городом Ряжск Рязанской области.

25 ноября 1941 года сотрудниками Рязанского УНКВД и Ряжского РОНКВД в подвале райотдела было расстреляно 36 человек, заключенных Ряжской пересыльной тюрьмы. Одиннадцать казненных - женщины:

Абрашкин Владимир Александрович, Аксенова Александра Максимовна, Ананьев Петр Григорьевич, Бондарев Иван Павлович, Бондарев Павел Алексеевич, Вильянович Григорий Григорьевич, Волков Николай Иванович, Володин Петр Григорьевич, Георгиевская Анна Михайловна, Голубых Мария Васильевна, Гричук Виктор Титович, Данилов Николай Иванович, Денисов Сергей Егорович, Дубов Степан Яковлевич, Елисеева Наталья Лазаревна, Жданова Мария Федоровна (Сергеевна), Иванов Иван Васильевич, Копытина Варвара Ивановна, Кошкаров Афанасий Федорович, Кузьмичев Степан Павлович, Медведков (Медведев) Николай Николаевич, Наумова Дарья Федотовна (Федоровна), Невейкина (Новейкина) Татьяна Михайловна, Панов (Анов) Василий Евграфович, Пашинина (Пяшинина) Нина Андреевна, Посредников Федор Павлович, Саурмилих Давид Давидович, Сибко (Сипко) Петр Степанович, Скотников Александр Иванович, Толстов Соломон Иванович, Томин Илья Тихонович, Хиленко Александр Григорьевич, Чеснакова Евгения Сергеевна, Чудаков Николай Тимофеевич, Шерстнева Марфа Ивановна.

Фролов Василий Николаевич был осужден (за незаконный расстрел милиционера) военным трибуналом войск НКВД Московской области 9 февраля 1942 г. по ст. 193-17 "б" УК РСФСР на "8 лет лишения свободы с направлением на фронт".

1. Бахрушин Александр Михайлович. Хронология.

1. Сталин-Джугашвили И.В. на памятнике Георгию-Победоносцу в Рязани. К вопросу об ответственности за террор.

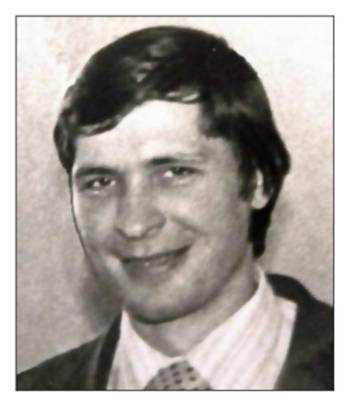

1. Фотографии Деля Фердинанда Кондратьевича. 1910 - 1979.

Дель Фердинанд Кондратьевич родился в 1910 году. Проживал в селе Гуссенбах Краснокутского района Саратовской области. Депортирован в 1941 году по национальному признаку (немец) на шахты под Скопин Рязанской области. Жена Фердинанда Деля – Марта умерла в дороге, малолетнюю дочь Эльзу забрали к себе родственники. Работал в шахтах на тяжелых работах. В 1950-х годах по болезни смог перейти на более легкую работу - при шахтах пришивал заплаты к спецовкам. Позже работал конюхом, разнорабочим, шил одежду на заказ. Умер в Скопине Рязанской области в 1979 году. Реабилитирован лишь 71 год спустя – 4 апреля 2012 года.

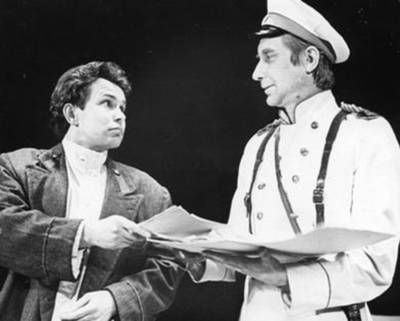

Его сын - Владимир Фердинандович Дель, родившийся на спецпоселении при шахте под Скопиным, стал актером, заслуженным деятелем культуры, главным режиссером Скопинского театра «Предел», поставил спектакль «Гуссенбах-Кочугурки» о драматической судьбе немцев-спецпоселенцев в Скопинском районе Рязанской области.

1. Шкирков Иван Мартынович (НКВД, Ряжск, Рязанская обл.). К вопросу об ответственности за террор.

Кроме расстрела политических заключенных эта группа участвовала в убийстве участкового уполномоченного Ряжского РОНКВД Мешкова А.Е. (по некоторым данным отказавшегося принять участие в казни осужденных).

Тела казненных были тайно захоронены в районе "Шуваловской Дачи" в Шуваловском лесу под городом Ряжск Рязанской области.

25 ноября 1941 года сотрудниками Рязанского УНКВД и Ряжского РОНКВД в подвале райотдела было расстреляно 36 человек, заключенных Ряжской пересыльной тюрьмы. Одиннадцать казненных - женщины:

Абрашкин Владимир Александрович, Аксенова Александра Максимовна, Ананьев Петр Григорьевич, Бондарев Иван Павлович, Бондарев Павел Алексеевич, Вильянович Григорий Григорьевич, Волков Николай Иванович, Володин Петр Григорьевич, Георгиевская Анна Михайловна, Голубых Мария Васильевна, Гричук Виктор Титович, Данилов Николай Иванович, Денисов Сергей Егорович, Дубов Степан Яковлевич, Елисеева Наталья Лазаревна, Жданова Мария Федоровна (Сергеевна), Иванов Иван Васильевич, Копытина Варвара Ивановна, Кошкаров Афанасий Федорович, Кузьмичев Степан Павлович, Медведков (Медведев) Николай Николаевич, Наумова Дарья Федотовна (Федоровна), Невейкина (Новейкина) Татьяна Михайловна, Панов (Анов) Василий Евграфович, Пашинина (Пяшинина) Нина Андреевна, Посредников Федор Павлович, Саурмилих Давид Давидович, Сибко (Сипко) Петр Степанович, Скотников Александр Иванович, Толстов Соломон Иванович, Томин Илья Тихонович, Хиленко Александр Григорьевич, Чеснакова Евгения Сергеевна, Чудаков Николай Тимофеевич, Шерстнева Марфа Ивановна.

Шкирков был осужден (за незаконный расстрел милиционера) военным трибуналом войск НКВД Московской области 9 февраля 1942 г. по ст. 193-17 "в" УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. Сведений о дальнейшей судьбе, по утверждению ИЦ УВД Рязанской области, нет.

1. Кичкин Михаил Васильевич. 1892 — 1938.

В числе 18 других бывших офицеров приговорен к расстрелу 10.12.1937 года Тройкой УНКВД по Рязанской области. по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР как "участник антисоветской военно-офицерской организации". Казнен НКВД в городе Рязани 5 января 1938 года. По мнению Рязанского общества "Мемориал" тайно захоронен на территории Старообрядческой церкви на Скорбященском кладбище города Рязани.

Реабилитирован.

1. Романов Михаил Васильевич. 1878-1938. ЧК-НКВД. К вопросу об ответственности за террор.

В органах ЧК с 1918 г. — следователь ЖЧК Рязанского узла. В 1919 г. — член коллегии и заместитель председателя ЖЧК Рязанского узла.

В 1919 г. — председатель УТЧК (водной) Уфимского узла. В 1921 г. — начальник ТО ЗакЧК.

В 1924— 1926 гг. — помощник начальника Кавказского ОКТО ОГПУ. В 1928 г. — начальник отделения ТО ОГПУ.

В 1933—1938 гг. — начальник УРКМ УзССР.

Арестован 25 декабря 1938 года. Включен в сталинские расстрельные списки ( АП РФ. Ф.3. Оп.24. Д.420. Л. 55 - Сталинские списки). В этих списках чекисту Романову М.В. была дана следующая характеристика : "Являлся участником антисоветской заговорщической организации, существовавшей в органах НКВД, в которую был завербован в январе 1937 года б. наркомом Внутренних дел УЗБ. ССР – ЗАГВОЗДИНЫМ. Как заговорщик, проводил вредительскую работу, направленную на ослабление боеспособности органов милиции. Под видом изъятия социально-вредного элемента, производил массовые аресты невинных граждан и осуждал к различным мерам наказания через тройку. Нарушал революционную законность в следственной работе и фальсифицировал следственные материалы толкая на это подчиненный ему милицейский аппарат. Во вражеской работе изобличается показаниями свидетелей ШАТКОВСКОГО, РЯЗАЕВА, ПОПОВА, ЮЛИНА, ПЕРЕПАГЕ, СИДОРОВА, КОТЯВИНА, МАЖАРА и других, а также документами." Расстрелян.

1. Есенина Екатерина Александровна. 1905 - 1977. Биографическая справка.

В 1923-1925 годах Екатерина Есенина помогала брату в его литературно-издательских делах. Есенин посвятил ей рассказ "Бобыль и Дружок", к ней обращено его известное стихотворение "Письмо к сестре".

Екатерина Александровна Есенина - старшая из двух сестер поэта. Широкой публике о ней, главным образом, известно как о личном секретаре своего брата, хранительнице части его архива и жене Василия Наседкина — близкого друга Есенина, поэта, репрессированного в 1937 году и казненного НКВД по сфабрикованному "делу литераторов".

В 1930 году Наседкина вызвали в ОГПУ на Лубянку. Допрашивали, почему он вышел из партии большевиков в 1921-м? Василий Наседкин не скрывал, что "не согласен политикой на селе и в литературе". Подтвердил, что во время публичных выступлений, говоря об правящей идеологии, именовал ее "идиотологией".

Арестовали мужа Екатерины Есениной 26 октября 1937 года. НКВДфальсифицировало так называемое "дело литераторов" — "террористической группы писателей, связанной с контрреволюционной организацией правых". Им вменялась, среди прочего, подготовка покушения на Сталина.

По этому делу под каток коммунистических репрессий угодил длинный список литераторов во "главе" с писателем Валерианом Правдухиным: рязанцы Иван Макаров и Алексей Новиков-Прибой (Новиков), Павел Васильев, Ефим Пермитин, Иван Приблудный (Яков Овчаренко), Михаил Карпов, Петр Парфенов, Сергей Клычков, Юрий Олеша, совсем еще юный сын Есенина Юрий, и многие другие.

Военная коллегия Верховного Суда (ВКВС)15 марта 1938 года приговорила мужа Екатерины Есениной к расстрелу. В тот же день он был казнен чекистами. О чем семья Есениных узнала лишь через многие годы, - тогда, в 1938-м НКВД представило им лживую информацию о приговоре "к 10 годам без права переписки".

* * *

Работавший до ареста литературным редактором в журнале «Колхозник», Василий Наседкин обеспечивал семью, так как Екатерина вела домашнее хозяйство и воспитывала детей — Андрея и Наталию.

После репрессирования мужа Екатерина Есенина устроилась регистратором в поликлинику, потом — счетчицей конвертов «Москонверта», чтобы как-то прокормить детей.

* * *

Вскоре чекисты приехали к Екатерине Есениной с ордером на арест и обыск квартиры на Арбате за подписью самого наркома НКВД Берия. Оперативница, которая вела дело Есениной-Наседкиной, все больше спрашивала об антисоветской деятельности ее мужа (уже расстрелянного).

Из протокола допроса:

<...> "Ответ: Наседкин Василий Федорович с декабря 1925 года по 27 октября 1937 года являлся моим мужем. О его антисоветской деятельности я ничего не знаю.

Вопрос: Вы говорите неправду. Вы скрывали и продолжаете скрывать известные вам факты. Предлагаем вам давать откровенные показания.

Ответ: Еще раз заявляю, что мне ничего не известно..."

* * *

Следствие закончилось меньше, чем за месяц. Суда не было вообще. Из Постановления Особого Совещания (ОСО) при Наркоме внутренних дел СССР от 1 ноября 1938 года: "Есенину Е. А. — как социально опасный элемент — лишить права проживания в 15-ти пунктах сроком на 5 лет…" (Архивное уголовное дело Е.А. Есениной № 18098. УРАФ ФСБ России).

Два месяца Екатерина Александровна провела в Бутырской тюрьме. Компания сокамерниц — жены послов и военачальников, жена Ежова, при котором казнили ее мужа. Детей сначала отдали в Даниловский приемник, а затем отправили в разные детдома Пензы, согласно действующему тогда спецраспоряжению разъединять братьев и сестер — детей "врагов народа".

* * *

Из-за тяжелой болезни - сильных приступов астмы - (и, весьма вероятно, по ходатайствам поклонников творчества Есенина из числа тогдашних VIP - прим. редакции Stopgulag) Екатерине Есениной разрешили поселиться в Рязанской области и забрать из детдомов своих детей.

11-летнего Андрея и 5-летнюю Наталию привезли в родовое село Есениных на Рязанщине - Константиново.

Об этом времени сама Екатерина Александровна Есенина писала: «В 1939 году меня выслали из Москвы в Рязань вместе с другими женами "врагов народа". Много нас было. Помню, с прибытием нашего поезда в Рязань, мы шли от вокзала по улицам города сплошным потоком к большому зданию НКВД. Там мы прошли регистрацию, потом все [высланные] в Рязани как-то расселились».

Дочь Екатерины Есениной - Наталия Васильевна - вспоминала: "Маме было предписано 15 числа каждого месяца отмечаться в НКВД в Рязани. Там ей велели срочно устроиться на работу. Она вступила в константиновский колхоз "Красная нива" (работала на детплощадке при колхозе — авт.).

Потом нашла работу в городе, взяла сына Андрея и уехала в Рязань, где они жили на окраине города [на 2-й линии Ленпоселка Рязани] в семье Зереченских, а на воскресенье приезжали к нам [в с. Константиново]. Мама работала учетчицей на [заводе] "Рязсельмаш", пока не началась война..."

* * *

"Мама стала донором — сдавала кровь для раненых воинов. За это три года получала рабочую карточку вместо служащей и хороший обед в день сдачи крови, пока не обнаружила, что теряет зрение. Тогда донорство ей запретили, а для нас четверых (к ним приезжала из Константиново бабушка, Татьяна Федоровна — авт.) оно было источником существования. На рабочую карточку давали еще водку, которую мама меняла на молоко и другие продукты".

Однажды подруга Есениной, писательница Лидия Сейфуллина, жена репрессированного Валериана Правдухина, прислала ей в Рязань немного денег, что было очень кстати. "У мамы не осталось ни копейки, она дошла до отчаяния. В это время стук в дверь — почтальон принес перевод, и мы были спасены" - вспоминает дочь Екатерины Есениной.

* * *

Тогдашний сосед Есениных, рязанец Василий Первушкин, который учился в рязанской 17-й школе вместе с сыном Екатерины Александровны - Андреем, вспоминал: "... Екатерина Александровна — на людях неунывающая, всегда веселая, любила шутить. Кто бы мог подумать, что ей пришлось перенести? Одевалась просто — в фуфайки, валенки, курила "козьи ножки". <...>

Андрей, кстати, был очень похож на своего дядю. А несколько раз, когда мы с ним были вдвоем, наизусть читал мне стихи Есенина. Дядей он искренне восхищался и как-то сказал мне: "Сейчас о нем забыли, но вот увидишь, придет время и его будет читать весь мир!."

Срок ссылки Екатерины Александровны закончился в 1943-м. В 1944 году она засобиралась уезжать <...>: "Поеду восстанавливать имя брата и наше, мы пострадали невинно".

* * *

В 1945 году Екатерине Александровне Есениной с детьми - по ходатайствам ее и друга Есенина, партработника Петра Чагина, Берия разрешил вернуться, но не в Москву, - в Подмосковье, на Сходню.

Есенина с трудом приобрела часть избы. Чагин помог ей найти работу. Но вскоре здоровье ее совсем ослабло: сказались тюрьма и ссылка, бедность, унижения, пережитые потрясения. В сорок два года Екатерина Александровна стала инвалидом 2 группы.

Своего репрессированного мужа Василия Наседкина она ждала пятнадцать лет. Отказалась от предложения писателя Сергея Городецкого, близкого знакомого Есенина, оформить с ним брак и тем самым поправить свое положение. Только в середине 1950-х Екатерина Александровна узнала о расстреле мужа.

В августе 1956 года она по ходатайству заместителя секретаря Правления Союза писателей СССР К. Воронкова, писателя Ю. Н. Либединского и внучки Льва Толстого, последней жены Есенина Софьи Толстой, удалось добиться полной посмертной реабилитации Василия Наседкина.

Сама Екатерина Александровна Есенина была реабилитирована в сентябре 1956 года.

Все последующие годы Екатерина Александровна восстанавливала творческое наследие мужа, в том числе прежде запрещенную его работу "Один год с Есениным", сама писала воспоминания о брате Сергее Есенине. Являлась одним из инициаторов создания Литературно-мемориального музея С. А. Есенина в селе Константиново Рыбновского района Рязанской области.

В 1960-1970-х годах Екатерина Александровна Есенина принимала участие в подготовке собраний сочинений и многих сборников стихов брата.

Скончалась Екатерина Александровна Есенина от инфаркта миокарда в 1977 году в городе Москве в возрасте 77 лет.

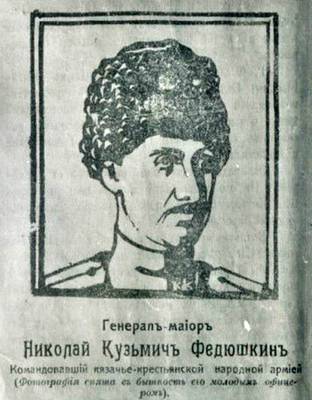

1. Юрин Павел Семенович. 1877 - 1938.

2 июля 1898 года -10-й Гренадерский Малороссийский полк, вольноопределяющийся 2-го разряда. 28 июля 1901 года - подпрапорщик. 14 ноября 1901 года - подпоручик в 16-м пехотном Ладожском полку. В 10-м Гренадерском полку - поручик, штабс-капитан, помощник начальника хозяйственной части полка, командир роты.

В Первую Мировую войну участвует в боевых действиях. В начале 1915 года - капитан. В 1916-м - подполковник и командир батальона. Награжден Георгиевским оружием.

Место жительства: Рязанская обл., г. Скопин. Перед арестом в 1937-м году работал техником-проектировщиком селикатного треста.

Арестован 07.08.1937 г. в Скопине. Содержался в рязанской тюрьме.

Осужден 10.12.1937 года Тройкой УНКВД по Рязанской области по ст. 58 УК РСФСР.

Приговорен к расстрелу 10.12.1937 Тройкой УНКВД по Рязанской обл. по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР как участник антисоветской военно-офицерской организации (скопинское офицерское дело).

Расстрелян 05.01.1938 года в Рязани.

Реабилитирован 20.09.1957 года.

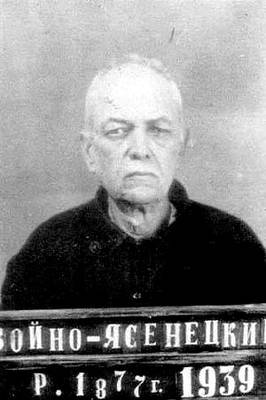

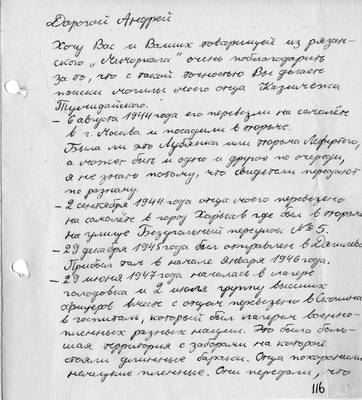

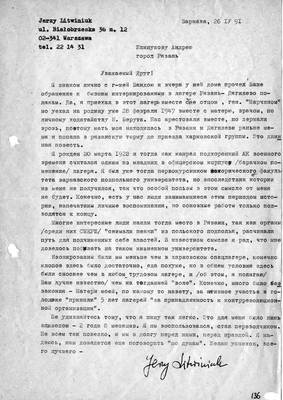

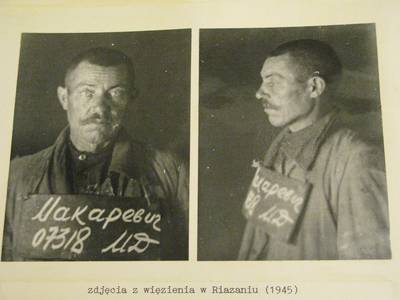

1. Игнатьев Павел Семенович. Рязань. 1878 - 1941.

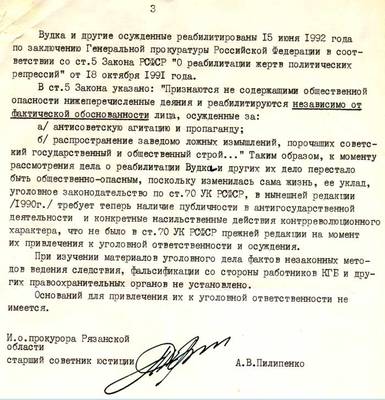

СМ. КОПИИ документов из следственного дела в приложении к этому листу (внизу страницы).

Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/303076686 (дата обращения 2018 г.).

.

1. "Рязань. 1937. Черный юбилей". Интернет-версия документальной выставки.

Смотреть выставку ОНЛАЙН можно здесь: http://issuu.com/memorial62/docs/blak-1937

Полную интернет-версию (128 листов) выставки смотрите в приложении в PDF-файле.

1. Пряхин Иван Трофимович (Филарет Пронский). 1880 - 1942.

В 1930 году Рязанский ОГПУ сообщал в Москву: "В с. Срезнево по случаю престольного праздника имел место массовый наплыв богомольцев - всего около 8 тысяч человек. Такое большое скопление народа объясняется тем, что в с.Срезнево служит в качестве священника некто Филарет, который пользуется особенным авторитетом, слывет за "святого", широко практикует дачу советов по различным вопросам и болезням, почему к нему имеется широкое паломничество, даже крестьян из соседних Козловского и Тамбовского округов. 11 июня 1930 г. на празднике находилось до 20 попов и 200 человек монашествующего элемента. Служба проходила в течении трех суток. В обычное, не праздничное время в доме Филарета всегда имеются временно проживающие, прибывшие из разных районов монахи и монашки".

31 мая 1931 года о. Филарет за активную проповедническую и религиозную деятельность был арестован вместе с 38 игуменами и монахами [в этот день 31 мая 1931-го в целом ряде районов рязанского округа прошли массовые аресты монахинь, священников, активистов религиозных общин]. [Архив УФСБ по Рязанской области. Архивно-следственное дело № 10913.]

Из показаний игумена Филарета на следствии: "Каждого монаха и монахиню, которые приходили помолиться в Покровскую церковь, я предупреждал о том, что возможен арест, что нужно к нему подготовиться. Сам я к нему был готов с прошлого [1930] года, мешочек с бельем у меня всегда висел на стене".

Следователи требовали показаний против священнослужителей и, в первую очередь, против владыки Иувеналия (Масловского), но он на это отвечал: "Народ против власти не настраивал, но сам постоянно молил Бога о даровании победы над супостатами и врагом считал каждого, кто идет против веры".

Содержался в Шиловском Домзаке, Рязанском Домзаке, Бутырской тюрьме в Москве.

Был осужден по групповому "Делу игумена Филарета (Пряхина) и др. о нелегальном монастыре в с.Срезнево. Рязанская обл., 1931 г." Обвинялся в "организации к/р церковно-монархической группировки из монашествующих лиц на территории Рязанского, Шиловского и др. районов, в организации нелегального монастыря, ведение антисоветской пропаганды, начиная с 1920 года". Приговорен Тройкой при ПП ОГПУ СССР по Московской области по ст.58-10 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Позднее на Коллегии ОГПУ 12 ноября 1931 года срок ему был снижен до 5 лет лишения свободы.

До весны 1936 года отбывал срок в Белбалтлаге. По окончании срока весной 1936 года, вернулся в Рязанскую область. Игумен Филарет встретился в Рязани с архиепископом Иувеналием (Масловским), который посоветовал ему для того, чтобы избежать скорого ареста вновь, уехать в Тверь (Калинин), где его никто не знал.

По прибытии в Тверь о.Филарет познакомился со священником о.Иоанном Ерошкиным, служившим в единоверческой церкви. О.Иоанн помог ему найти жилье. Дальняя родственница о.Филарета, проживавшая в пос.Клязьма под Москвой, помогала ему материально. В Твери о.Филарет прожил два года, а потом перебрался в село Трубино (Тверская (Калининская) область, Медновский район, с.Трубино).

В марте 1938 года о.Филарету было предложено место священника в с.Конаково (Тверская (Калининская) о., пос.Конаково ), куда он и отправился. По прибытии в село о.Филарет вместе со старостой храма отправился в райисполком, чтобы зарегистрироваться , как того требовал закон. В райисполкоме регистрацию дать отказались и отправили их для решения этого вопроса в местное отделение НКВД, где в регистрации также было отказано, о.Филарет отправился в Тверь.

28 августа 1939 года власти получили санкции на арест о.Филарета, а также епископа Калининского Палладия (Шерстенникова), двух священников, диакона и сторожа церкви вместе с женой. В этот же день игумена Филарета

арестовали.

Игумен Филарет подвергся в НКВД 24 мучительным допросам. От него требовали показаний на епископа Палладия (Шерстенникова), архиепископа Иувеналия (Масловского), протоиерея Леонида Флоренского, на духовника Марфо-Мариинской обители архимандрита Сергия (Сребрянского), поселившегося после ссылки в 1933 году в с.Владычня Тверской обл. и на других священнослужителей. Показания на них он дать отказался. Виновным в антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной "церковно-монархической группировке" себя не признал. В период следствия содержался под стражей в Бутырской тюрьме Москвы.

4 марта 1940 года Тройков при УНКВД СССР по Калининской области приговорен к 3 годам лишения свободы.

Был этапирован в Новосибирскую область, г. Мариинск, Мариинский ИТЛ, пересыльный пункт ИТЛ. Содержался в Новосибирской области, с. Верхние Чебулы, Мариинский ИТЛ, Ново-Ивановское отделение.

9 марта 1942 года умер в лагере от воспаления легких, порока сердца и кахексии.

Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 13-16 августа 2000 года. Почитается как Филарет Пронский.

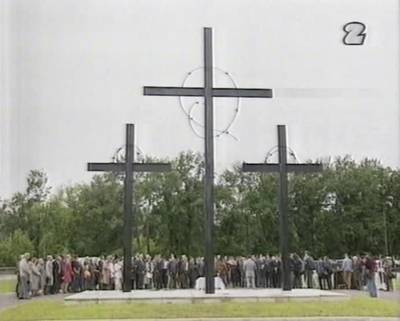

1. Памятный Знак рязанцам - жертвам политических репрессий на "Немецком кладбище" Рязани

Памятный Знак рязанцам - жертвам политических репрессий. Скульпторы: Василий Горбунов, архитектор Владимир Бояринов. Открыт 30 октября 2012 года на месте перезахоронения расстрелянных рязанцев - на территории кладбища Рязанского лагеря НКВД N 178-454, ул. Прижелезнодорожная, 12 (т.н. Немецкое кладбище). Точные координаты кладбища: Широта: 54°40'25.81"С Долгота: 39°36'50.90"В. Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CCQ~JDqikA

Карта маршрута для проезда на Немецкое кладбище Рязани: http://stopgulag.org/object/100244403?lc=ru

Останки погибших были перезахоронены в 1993 году от Лазаревского кладбища Рязани. ( Подробнее о перезахоронении см: http://stopgulag.org/object/65215458?lc=ru )

* * *Видео-ролик о чтении имен репрессированных жителей Рязанской области у Памятного Знака: https://youtu.be/rQ99f3Bzy80

Видео-ролик об установке Памятного Знака 30.10.2012 года: https://youtu.be/WpZiNuprSqQ

У порога вечности / ГТРК "Ока" [Электрон. ресурс]. URL: http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=4051&cid=7&date=04-05-2008# (дата обращения: январь 2012 г.).

1. Именной список лиц, лишенных избирательных прав, по селу Добрые Пчелы Захаровского района Рязанского округа. 1934.

ГАРО. Ф. Р-28. Оп. 2. Д. 2. Л. 36.

Именной список лиц, лишенных избирательных прав, по селу Добрые Пчелы Захаровского района Рязанского округа. 1934. Протоколы собраний сельских советов о лишении избирательных прав.

В соответствие с инструкциями ВКПб и ОГПУ списки людей, лишенных избирательных прав, вывешивались на видных местах не позднее, чем за 20 дней до выборов. Списки "лишенцев" составлялись по всему городу району (в городе), рабочему поселку или селению.

Причинами лишения избирательного права советские власти и ОГПУ определили следующие категории населения:

- Лица, прибегавшие к наемному труду с целью извлечения прибыли;

- Лица, живущие на нетрудовой доход;

- Торговцы, посредники и т.п.;

- Служители религиозных культов;

- Бывшие служащие и агенты полиции и т.п.;

- Лишенные прав по суду;

- Умалишенные и подопечные;

- Члены семей от 18 лет, находящиеся на иждивении лиц, лишенных избирательных прав.

Ограничения в правах для "лишенцев" касались не только права избирать и быть избранным. Лишенцы не могли получить высшее образование, часто фактически лишались права проживать в Москве, Ленинграде, некоторых крупных городах. Лишенцы не имели возможности «занимать ответственные должности, а равно быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном». Они не имели право получать пенсию и пособие по безработице.

Лишенцам не позволялось вступать в профсоюзы, в то же время не члены профсоюза не допускались в руководство промышленных предприятий и организаций. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой низшей категории. Была проведена кампания по выселению лишенцев из коммунальных квартир, а также исключению их детей из школ. Они были лишены возможности учиться в старших классах и получать образование в ВУЗах. Вместо призыва в армию сыновья лишенцев зачислялись в так называемое «тыловое ополчение». В советских анкетах, заполняемых при приёме на работу, был пункт "лишались ли права голоса, когда и за что".

1. Письмо Рязанской областной прокуратуры от 12.02.1993 со списками расстрелянных 25.11.1941 в Ряжском РОНКВД Рязанской области

Непосредственно в расстреле участвовали:

заместитель начальника Ряжского РОНКВД Евдокимов Григорий Иванович;

политрук Ряжского РОНКВД Колчин Василий Александрович;

оперуполномоченный Ряжского РОНКВД Шкирков Иван Мартынович;

представитель 1-го спецотдела Рязанского УНКВД сержант госбезопасности Фролов Василий Николаевич;

помощник прокурора Рязанской области Рязанцев Антон Федорович.

Кроме расстрела заключенных эта группа участвовала в убийстве участкового уполномоченного Ряжского РОНКВД Мешкова А.Е. (по некоторым данным отказавшегося принять участие в казни осужденных).

Тела казненных были тайно захоронены в районе "Шуваловской Дачи" в Шуваловском лесу под городом Ряжск Рязанской области.

Казненные 25 ноября 1941 года:

Абрашкин Владимир Александрович,

Аксенова Александра Максимовна,

Ананьев Петр Григорьевич,

Бондарев Иван Павлович,

Бондарев Павел Алексеевич,

Вильянович Григорий Григорьевич,

Волков Николай Иванович,

Володин Петр Григорьевич,

Георгиевская Анна Михайловна,

Голубых Мария Васильевна,

Гричук Виктор Титович,

Данилов Николай Иванович,

Денисов Сергей Егорович,

Дубов Степан Яковлевич,

Елисеева Наталья Лазаревна,

Жданова Мария Федоровна (Сергеевна),

Иванов Иван Васильевич,

Копытина Варвара Ивановна,

Кошкаров Афанасий Федорович,

Кузьмичев Степан Павлович,

Медведков (Медведев) Николай Николаевич,

Наумова Дарья Федотовна (Федоровна),

Невейкина (Новейкина) Татьяна Михайловна,

Панов (Анов) Василий Евграфович,

Пашинина (Пяшинина) Нина Андреевна,

Посредников Федор Павлович,

Саурмилих Давид Давидович,

Сибко (Сипко) Петр Степанович,

Скотников Александр Иванович,

Толстов Соломон Иванович,

Томин Илья Тихонович,

Хиленко Александр Григорьевич,

Чеснакова Евгения Сергеевна,

Чудаков Николай Тимофеевич,

Шерстнева Марфа Ивановна.

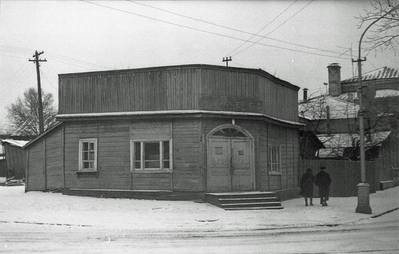

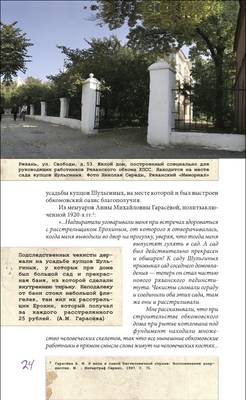

1. Ерохин Александр Васильевич. (Рязань, ОГПУ-НКВД). 1901-1964. Руководитель и многолетний непосредственный исполнитель расстрелов в Рязани. К вопросу об ответственности за террор.

***

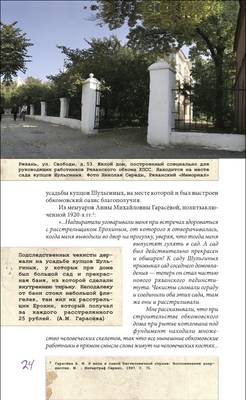

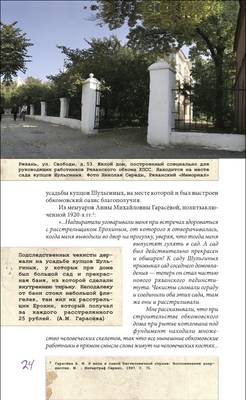

"...1925. ГПУ в Рязани помещалось там же, где было раньше ЧК, а теперь — КГБ: в бывшей гостинице Штейерта, напротив бывшего Дворянского собрания, теперешнего Дома офицеров. Подследственных они держали на усадьбе купцов Шульгиных, у которых при доме был большой сад и прекрасная баня, из которой сделали внутреннюю тюрьму. Неподалеку от бани стоял небольшой флигелек, там жил их расстрельщик Ерохин, который получал за каждого расстрелянного 25 рублей, мне об этом рассказали мои надзиратели. Мое пребывание в этой рязанской тюрьме было довольно любопытно. Заключенных в те дни было мало, караулили нас двое надзирателей, довольно симпатичных. Они приносили мне книги, а ночами, когда им было скучно, рассказывали о различных случаях из жизни рязанского ОППУ... Эти же надзиратели уговаривали меня при встречах здороваться с расстрельщиком Ерохиным, от которого я отворачивалась, когда меня выводили во двор на прогулку, уверяя, что тогда меня выпустят гулять в сад. А сад был действительно прекрасен и обширен! К саду Шульгиных примыкал сад соседнего домовладения — теперь он стал частью нового рязанского пединститута. Чекисты сломали ограду и соединили оба этих сада, там же они и расстреливали..." Из книги Гарасева А. М. "Я жила в самой бесчеловечной стране…", М. : Интерграф Сервис, 1997. Стр. 75-77.

***

"... Мне рассказывали, что при строительстве обкомовского дома, в котором потом наш первый секретарь Ларионов покончил самоубийством, при рытье котлована под фундамент находили множество человеческих скелетов, так что все нынешние обкомовские работники в прямом смысле слова живут на человеческих костях...

Ерохин был не только расстрельщиком, но и комендантом всего этого хозяйства, от него многое зависело. А его жена, Маруся, хорошая женщина, была дружна с нашей Анютой Муратовой: еще до того, как Ерохин стал работать в ОГПУ, они жили в одном доме. Потом Муратовы уехали, но знакомство через жен сохранилось, вот почему Анюта и ходила к ней хлопотать обо мне. Она рассказывала, что Маруся давно хотела уйти от Ерохина, постоянно с ним ссорилась, но у нее был маленький ребенок, которого Ерохин ей не отдавал. И ей оставалось только посильно помогать людям, попадавшим в зависимость от мужа. Так однажды, узнав от мужа, у кого следующей ночью намечен обыск, она пошла и прямо предупредила этих людей. Должно быть, за домом вели наблюдение, и когда ничего не нашли, Ерохину сказали, что их предупредила Маруся. Вернувшись домой, он пытался ее застрелить, но чекистам не выдал..."

Из книги Гарасева А. М. "Я жила в самой бесчеловечной стране…", М. : Интерграф Сервис, 1997. Стр. 78.

***

АКТ

«1941 года ноября месяца 24 дня, город Рязань.

Мы, нижеподписавшиеся начальник 1-го спецотдела УНКВД по Рязанской области тов. Декань, пом. Рязанского облпрокурора тов. Крючков, пом. Рязанского облпрокурора тов. Нилкин, старший оперуполномоченный 1-го спецотдела сержант ГБ Лаврищев, комендант УНКВД по Рязанской области младший лейтенант ГБ Ерохин составили настоящий акт в том, что нами сего числа на основании Постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 17 ноября 1941 года и по постановлению начальника УНКВД и Прокурора по Рязанской области приведены в исполнение приговора судебных органов в отношении 35 осужденных к ВМН – расстрелу <...>»

.

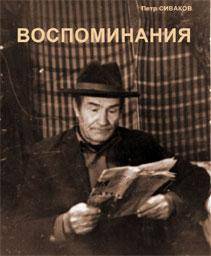

1. Михей Иванович Ковальчук-Прейм. 1878-1961.

1.

1. Бякирева Татьяна А. (св. исп. Татиана Погостинская). 1890 - 1948.

Арестована сотрудниками НКВД 6 ноября 1937 года в составе группы крестьян из 27 человек. Первоначально содержалась в тюрьме города Касимов Рязанской области, затем была этапирована в Рязанскую тюрьму.

Проходила по групповому «Делу контрреволюционной повстанческой организации церковников. Рязанская область, Бельковский (Касимовский) район, 1937 год».

6 декабря 1937 года Тройкой при УНКВД СССР по Рязанской области была обвинена в том, что являлись «активной участницей контрреволюционной повстанческо-террористической организации, вела среди населения пораженческую агитацию и высказывала террористические настроения».

Татьяна Бякирева была приговорена к 10 годам лишения свободы. Умерла ок. 1948 года.

Канонизирована Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 года по представлению Рязанской епархии РПЦ.

1. Мартишкина Евдокия Петровна (св. муч. Евдокия Гиблицкая ). 1880 - 1938.

Арестована сотрудниками НКВД 6 ноября 1937 года в составе группы крестьян из 27 человек. Первоначально содержалась в тюрьме города Касимов Рязанской области, затем была этапирована в Рязанскую тюрьму.

Проходила по групповому «Делу контрреволюционной повстанческой организации церковников. Рязанская область, Бельковский (Касимовский) район, 1937 год».

На допросах отвергла все предъявленные ей обвинения.

6 декабря 1937 года Тройкой при УНКВД СССР по Рязанской области была обвинена в том, что являлись «активной участницей контрреволюционной повстанческо-террористической организации, вела среди населения пораженческую агитацию и высказывала террористические настроения». Мартишкина Евдокия Петровна была приговорена к 10 годам лишения свободы.

Скончалась в заключении в Ташкенте.

Канонизирована Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 года по представлению Рязанской епархии РПЦ.

День памяти мученицы Евдокии отмечается в день казни ее соузников - касимовских священномучеников протоиереев Александра Туберовского, Анатолия Правдолюбова, Евгения Харькова, Константина Бажанова, свящ. Николая Карасева и др.

1. Мамонтова-Шашина Мария Ивановна. 1890-1938.

Мария Ивановна Мамонтова-Шашина была заключена в Рязанскую тюрьму 1 июня 1931 года. Ее обвиняли в сборе средств на уплату налога, который власти наложили на церковь села Дединово, и в агитации против решения о закрытии церкви. Тройка ОГПУ приговорила Марию Мамонтову-Шашину к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

Из рязанской тюрьмы она была этапирована в Казахстан, в Акмолинск, где отбывала срок до августа 1934 года.

После возвращения на родину Мария Мамонтова-Шашина была избрана членом церковного совета. В 1936 году власти устроили в помещении церкви склад. Как показал впоследствии секретарь сельсовета, послушница Мария среди колхозников говорила: «Вот, отобрали у нас православных последнее утешение, где мы должны теперь молиться, разве у советской власти другого помещения не было под склад, кроме как церковь?». Другой свидетель рассказывал, что слышал, как послушница Мария ругала сталинскую конституцию, говоря: «Вот конституция пишет, что всем предоставлены одинаковые права, а попробуй что-нибудь скажи, тебя сразу арестуют, где же тут свобода слова?».

24 сентября 1937 года Мария Ивановна была арестована и вновь заключена в Рязанскую тюрьму. 13 октября 1937 года тройка НКВД приговорила послушницу Марию Мамонтову-Шашину к восьми годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

Из рязанской тюрьмы она была этапирована сначала в Бутырскую тюрьму в Москве, а затем в Бамлаг НКВД.

Мария Мамонтова-Шашина умерла в лагере 2 октября 1938 года и погребена в безвестной могиле.

1. Макушева Фекла Васильевна (св. исп. Фекла Полухтинская ). 1900 - 1954.

Родилась в 1900 (по другим данным - в 1901) году в крестьянской семье Чикунова Василия Андриановича, в селе Полухтино, Касимовский уезд, Рязанская губерния. Церковная активистка. Вышла замуж за Дмитрия Макушева. По сведениям Рязанской епархии РПЦ "всю жизнь провела в родном селе, растя детей, занимаясь хозяйством и помогая по храму". Арестована сотрудниками НКВД 6 ноября 1937 года. Проходила по групповому делу "Повстанческо-террористической группы, действовавшей на территории Бельковского (Касимовского) района Рязанской области". Обвинялась в том, что якобы "вела среди населения пораженческую агитацию и высказывала террористические настроения". Первоначально содержалась в тюрьме города Касимов Рязанской области. Затем была этапирована в Рязанскую тюрьму. 6 декабря 1937 года Тройкой при УНКВД СССР по Рязанской области была приговорена к 10 годам лишения свободы. Срок отбыла полностью и, по сведениям Рязанской епархии РПЦ, вернулась домой. По сведениям программы научно-информационного и просветительского центра Мемориал "Репрессии против духовенства в период 1918-1960 годов", после освобождения была одной из ближайших помощниц Георгия Матвеевича Молостова (монаха Геннадия), члена подпольных христианских общин Рязанской и Владимирской областей. 22 июня 1949 года была арестована по групповому делу "антисоветского подполья церковников" и на время следствия заключена во внутреннюю тюрьму УНКВД. 10 октября 1949 года ей было предъявлено обвинительное заключение: " <...> После освобождения из заключения возобновив свою антисоветскую деятельность, установила связь с Молостовым, вошла в число участников антисоветского подполья церковников и была одной из его доверенных лиц. Являлась активной участницей антисоветского подполья, принимала меры к сохранению Молостова от ареста органами советской власти, выполняла его поручения по связям с другими руководителями и участниками подполья". 13 февраля 1950 года была приговорена к 8 годам ИТЛ. Этапирована в Казахстан, Особлаг № 4 (Джезказганский лагерь). Умерла ок. 1954 года. Посмертно реабилитирована. Канонизирована Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 года по представлению Рязанской Епархии РПЦ. Архивно-следственное дело N 2544 (896) в УФСБ по Рязанской области.

* * *

Сфальсифицированное сотрудниками НКВД осенью-зимой 1937 года групповое дело против священнослужителей, активных верующих, "кулаков" и "белогвардейцев" в Бельковском районе (Бельковский район — территориально-административная единица РСФСР c 1935 года по 1959 год. Территория нынешних Касимовского и Тумского районов Рязанской области). Архивно-следственное дело N 2544 (896) в УФСБ по Рязанской области (ок. 500 листов). "<...> В Бельковском районе Рязанской области на протяжении 1937 года существовала контрреволюционная повстанческо-террористическая организация, в состав которой входили бывшие белые офицеры и попы <...> Данная организация ставила перед собой задачу подготовить вооруженное восстание против Советской власти с целью её свержения. Наряду с этим участники организации вели подготовку террористических актов над руководителями ВКП(б) и членами Советского Правительства <...>"