Масловский Евгений Александрович (архиепископ Иувеналий)

* * *

Архиепископ Иувеналий (Ювеналий), в миру Евгений Александрович Масловский, родился 15 (27) января 1878 года в городе Ливны Орловской губернии в семье дворянина Александра Масловского и его жены Анны. Окончил гимназию, Казанскую духовную академию (1903 год) со степенью кандидата богословия. 10 февраля 1901 года пострижен в монашество. С 25 февраля 1901 года — иеродиакон, с 3 июня 1902 года — иеромонах. С 1903 года — член Урмийской духовной миссии (в Персии). С 1904 года — преподаватель Псковской духовной семинарии. С 4 октября 1906 года — настоятель общежительного Спасо-Елеозарова монастыря Псковской епархии; 6 октября епископом Псковским Арсением (Стадницким) возведён в сан игумена. С 23 октября 1910 года — настоятель Новгородского Юрьевского первоклассного монастыря, 14 ноября того же года возведен в сан архимандрита.

Высочайшим повелением от 29 июля 1914 года назначен епископом Каширским, викарием Тульской епархии (вместо Евдокима (Мещерского). Хиротонисан во епископа 24 августа того же года в Петербурге. Прибыл в Тулу 9 сентября 1914 года. С 28 июля 1917 года — епископ Тульский и Белевский. Участник Поместного собора Собора 1917—1918 годов. С 1919 года — епископ Тульский и Венёвский. С 1920 года — епископ Тульский и Одоевский. В 1922 году на колокольне тульской Крестовоздвиженской церкви была найдена икона Божьей Матери. К церкви началось массовое паломничество, перед иконой совершались непрерывные молельные пения. Власти разогнали народ, отняли икону и арестовали свыше 50 человек, в том числе и епископа Иувеналия, который некоторое время находился в тюрьме, но затем был освобождён. С 17 октября 1923 года — архиепископ Курский и Обоянский.

В феврале 1924 года был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Работал сторожем. Участвовал в составлении «Соловецкого послания» находившихся в лагере архиереев советским властям, в котором предлагалось проводить в жизнь принцип взаимного невмешательства государства и церкви в дела друг друга. В условиях лагерного заключения начал трудиться над «Архиерейским Торжественником», составившим впоследствии три тысячи страниц (в совершенстве знал церковный устав и поражал своих современников исключительной памятью на церковные песнопения). Сделал попытку связать практику древне-русских архиерейских служб, содержащихся в Чиновниках Московского Успенского собора, Холмогорско-Преображенского собора, Нижегородского Преображенского собора и Новгородского Софийского собора с современной церковной практикой, подведя различные местные особенности под единые правила для всех архиерейских служб. Рукопись была утрачена в 1935 году (она находилась у его знакомых на сверке при перепечатывании и случайно погибла в огне).

Сохранил верность митрополиту Сергию (Страгородскому) после опубликования «Декларации», в которой содержались существенные уступки советской власти. По его ходатайству был освобождён из лагеря. В мае 1928 года митрополит Сергий направил архиепископа Иувеналия для достижения согласия к отделившемуся от него после выхода «Декларации» митрополиту Ярославскому Агафангелу. Владыке удалось смягчить конфликт между двумя митрополитами.

С 27 апреля 1928 года — архиепископ Рязанский и Зарайский. С 7 августа 1929 года — архиепископ Рязанский и Шацкий. Принимал в епархию возвращающихся из ссылок священнослужителей, давая им приходы и помогая материально. В 1935 году арестованный священник из Старожиловского района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бежал из-под стражи и около недели скрывался в доме архиепископа, но был кем-то выдан, вновь арестован и сослан. Вернувшемуся из ссылки игумену Кириллу (Зеленину) дал приход, а после того, как власти изгнали его за организацию общины верующих и работу с молодёжью, также скрывал и его, спустя некоторое время направив на новый приход. О переживаниях владыки в конце его пребывания на Рязанской кафедре, можно судить по следующим его словам: «Жить стало трудно, никому нельзя довериться, так как не знаешь, какими людьми окружен. Люди продают себя и становятся агентами ГПУ».

22 января 1936 году был арестован, отправлен в Москву (содержался в Таганской и Бутырской тюрьмах) и приговорён к пяти годам лагерей. Обвинён в том, что «являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников, систематически с духовенством из числа арестованных вёл контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе Церкви на нелегальное положение, лично сам служил в церкви торжественную панихиду по бывшему русскому царю Николаю 2-му, произнес в церкви речь контрреволюционного содержания во время своего 20-летнего юбилея, он же разрешал производство тайных постригов, комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь…» (под юбилеем имелось в виду 20-летие архиерейский хиротонии, которое состоялось еще в 1934 году).

Был этапирован в Сиблаг, куда прибыл 15 июля. Примерно в это время писал в одном из писем: «Как бы мне хотелось поделиться с Вами всем, что пришлось пережить за последнее время. Сколько назидательного, утешительного, отрадного, мистического. Отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе, и сознание, насколько мы ничтожны и как велика сила Божия и Его милость к нам. На каждом шагу, при всех трудностях и тяжести вижу руку Божию, охраняющую, спасающую, утешающую, ласкающую, увеселяющую…».

Был направлен в лагпункт в селе Чистюнька при станции Топчиха Томской железной дороги, затем в лагпункт села Ворошиловка. Работал счетоводом-картотетчиком в финансовой части, бухгалтером, на общих работах (по десять часов в день), заведующим кладовой рабочего инструмента, сторожем. 30 июня 1937 года по состоянию здоровья переведён в Томскую инвалидную трудовую колонию.

Был арестован и 13 октября 1937 года Тройкой при УНКВД по Новосибирской области приговорён к расстрелу. В ночь с 24 на 25 октября расстрелян на Каштачной горе в Томске, где и похоронен в общей могиле.

Переписка рязанской учительницы, прихожанки архиепископа Иувеналия Анны Константиновны Арнольди прервалась с ним еще летом 1937 года. И долгие годы ничего не удавалось узнать о дальнейшей судьбе Иувеналия. Даже в 1989 году на запрос рязанского архиепископа Симона начальник рязанского УКГБ Чичелов продолжал скрывать правду о гибели Иувеналия: "... Для отбытия наказания был направлен в Сиблаг (г. Мариинск Кемеровской области). Сведениями о дальнейшей судьбе Масловского Е. А. не располагаем."

Официально реабилитирован как политически репрессированный 16 января 1989 года.

Прославлен в Соборе Рязанских святых 23 июня 1992 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 для общецерковного почитания.

В Рязани создан Фонд священномученика Иувеналия Рязанского. 25 октября 2004 года в рязанском Театре на Соборной состоялось торжественное заседание, посвященное памяти священномученика Иувеналия.

В 2004 году митрополит Курский и Рыльский Иувеналий (Тарасов) ушёл на покой и принял схиму с именем священномученика Иувеналия (Масловского), служившего на Курской кафедре до заключения в Соловки.

Реабилитирован.

Изображения (9)

СМ. ПОДРОБНЕЕ: Масловский Евгений Александрович. (Архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий). Рязанский Мартиролог.[Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/79955668?lc=ru (дата обращения 2019 г.).

Масловский Евгений Александрович (Иувеналий, архиепископ Рязанский и Шацкий). 1878-1937. Расстрелян. Жил в в городе Ливны Орловской губернии; в г. Казани; в Персии; в Пскове; в Кашире, Петербурге, в Туле, на Соловках; в Рязани; в Новосибирской области, в г. Томске.

Масловский Евгений Александрович (Архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий). 1878 - 1937 гг. Расстрелян. Жил в в городе Ливны Орловской губернии; в г. Казани; в Персии; в Пскове; в Кашире, Петербурге, в Туле, на Соловках; в Рязани; в Новосибирской области, в г. Томске. Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/62584998

Архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский Евгений Александрович) был расстрелян НКВД в ночь с 24 на 25 октября 1937 года на Каштачной горе в Томске, где и похоронен в общей могиле. Каштачная гора — один из нескольких крупных холмов, на которых расположен город Томск. Каштачная гора расположена между долиной Томи на Черемошниках, Воскресенской горой и долиной реки Малая Киргизка. На горе расположены микрорайоны Каштак и АРЗ, у подножия горы — микрорайон «Черемошники». На гору можно подняться по проспекту Мира с юга и улице Смирнова с севера, западный склон горы очень крутой. В советское время на горе проводились расстрелы и захоронения жертв коммунистических репрессий, в частности архиепископа Рязанского и Шацкого Иувеналия, поэта Николая Клюева, философа Густава Шпета, князей Александра Голицына и Михаила Долгорукова, княгини Ольги Урусовой (Голицыной). В 1940—1960-х годах на Каштачной горе действовал городской аэропорт, который затем был перенесён в Богашёво. 9 февраля 2003 года в память о жертвах репрессий на южном мысу горы был освящён металлический крест высотой 9 метров. Томская православная епархия планирует здесь строительство мемориально-храмового комплекса. Точное количество расстрелянных и похороненных на Каштачной горе неизвестно. В середине 1950-х годов большинство захоронений были уничтожены в ходе расчистки территории под строительство площадки завода "Сибкабель".

СМ. ПОДРОБНЕЕ: Масловский Евгений Александрович (Арх. Иувеналий).

Дела (4)

Документы (32)

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 109

1. Пряхин Иван Трофимович (Филарет Пронский). 1880 - 1942.

В 1930 году Рязанский ОГПУ сообщал в Москву: "В с. Срезнево по случаю престольного праздника имел место массовый наплыв богомольцев - всего около 8 тысяч человек. Такое большое скопление народа объясняется тем, что в с.Срезнево служит в качестве священника некто Филарет, который пользуется особенным авторитетом, слывет за "святого", широко практикует дачу советов по различным вопросам и болезням, почему к нему имеется широкое паломничество, даже крестьян из соседних Козловского и Тамбовского округов. 11 июня 1930 г. на празднике находилось до 20 попов и 200 человек монашествующего элемента. Служба проходила в течении трех суток. В обычное, не праздничное время в доме Филарета всегда имеются временно проживающие, прибывшие из разных районов монахи и монашки".

31 мая 1931 года о. Филарет за активную проповедническую и религиозную деятельность был арестован вместе с 38 игуменами и монахами [в этот день 31 мая 1931-го в целом ряде районов рязанского округа прошли массовые аресты монахинь, священников, активистов религиозных общин]. [Архив УФСБ по Рязанской области. Архивно-следственное дело № 10913.]

Из показаний игумена Филарета на следствии: "Каждого монаха и монахиню, которые приходили помолиться в Покровскую церковь, я предупреждал о том, что возможен арест, что нужно к нему подготовиться. Сам я к нему был готов с прошлого [1930] года, мешочек с бельем у меня всегда висел на стене".

Следователи требовали показаний против священнослужителей и, в первую очередь, против владыки Иувеналия (Масловского), но он на это отвечал: "Народ против власти не настраивал, но сам постоянно молил Бога о даровании победы над супостатами и врагом считал каждого, кто идет против веры".

Содержался в Шиловском Домзаке, Рязанском Домзаке, Бутырской тюрьме в Москве.

Был осужден по групповому "Делу игумена Филарета (Пряхина) и др. о нелегальном монастыре в с.Срезнево. Рязанская обл., 1931 г." Обвинялся в "организации к/р церковно-монархической группировки из монашествующих лиц на территории Рязанского, Шиловского и др. районов, в организации нелегального монастыря, ведение антисоветской пропаганды, начиная с 1920 года". Приговорен Тройкой при ПП ОГПУ СССР по Московской области по ст.58-10 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Позднее на Коллегии ОГПУ 12 ноября 1931 года срок ему был снижен до 5 лет лишения свободы.

До весны 1936 года отбывал срок в Белбалтлаге. По окончании срока весной 1936 года, вернулся в Рязанскую область. Игумен Филарет встретился в Рязани с архиепископом Иувеналием (Масловским), который посоветовал ему для того, чтобы избежать скорого ареста вновь, уехать в Тверь (Калинин), где его никто не знал.

По прибытии в Тверь о.Филарет познакомился со священником о.Иоанном Ерошкиным, служившим в единоверческой церкви. О.Иоанн помог ему найти жилье. Дальняя родственница о.Филарета, проживавшая в пос.Клязьма под Москвой, помогала ему материально. В Твери о.Филарет прожил два года, а потом перебрался в село Трубино (Тверская (Калининская) область, Медновский район, с.Трубино).

В марте 1938 года о.Филарету было предложено место священника в с.Конаково (Тверская (Калининская) о., пос.Конаково ), куда он и отправился. По прибытии в село о.Филарет вместе со старостой храма отправился в райисполком, чтобы зарегистрироваться , как того требовал закон. В райисполкоме регистрацию дать отказались и отправили их для решения этого вопроса в местное отделение НКВД, где в регистрации также было отказано, о.Филарет отправился в Тверь.

28 августа 1939 года власти получили санкции на арест о.Филарета, а также епископа Калининского Палладия (Шерстенникова), двух священников, диакона и сторожа церкви вместе с женой. В этот же день игумена Филарета

арестовали.

Игумен Филарет подвергся в НКВД 24 мучительным допросам. От него требовали показаний на епископа Палладия (Шерстенникова), архиепископа Иувеналия (Масловского), протоиерея Леонида Флоренского, на духовника Марфо-Мариинской обители архимандрита Сергия (Сребрянского), поселившегося после ссылки в 1933 году в с.Владычня Тверской обл. и на других священнослужителей. Показания на них он дать отказался. Виновным в антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной "церковно-монархической группировке" себя не признал. В период следствия содержался под стражей в Бутырской тюрьме Москвы.

4 марта 1940 года Тройков при УНКВД СССР по Калининской области приговорен к 3 годам лишения свободы.

Был этапирован в Новосибирскую область, г. Мариинск, Мариинский ИТЛ, пересыльный пункт ИТЛ. Содержался в Новосибирской области, с. Верхние Чебулы, Мариинский ИТЛ, Ново-Ивановское отделение.

9 марта 1942 года умер в лагере от воспаления легких, порока сердца и кахексии.

Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 13-16 августа 2000 года. Почитается как Филарет Пронский.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

1. Фотографии Масловского Евгения Александровича (Иувеналия, архиепископа Рязанского и Шацкого).

Архиепископ Иувеналий (Ювеналий), в миру Евгений Александрович Масловский, родился 15 (27) января 1878 года в городе Ливны Орловской губернии в семье дворянина Александра Масловского и его жены Анны. Окончил гимназию, Казанскую духовную академию (1903 год) со степенью кандидата богословия. 10 февраля 1901 года пострижен в монашество. С 25 февраля 1901 года — иеродиакон, с 3 июня 1902 года — иеромонах. С 1903 года — член Урмийской духовной миссии (в Персии). С 1904 года — преподаватель Псковской духовной семинарии. С 4 октября 1906 года — настоятель общежительного Спасо-Елеозарова монастыря Псковской епархии; 6 октября епископом Псковским Арсением (Стадницким) возведён в сан игумена. С 23 октября 1910 года — настоятель Новгородского Юрьевского первоклассного монастыря, 14 ноября того же года возведен в сан архимандрита.

Высочайшим повелением от 29 июля 1914 года назначен епископом Каширским, викарием Тульской епархии (вместо Евдокима (Мещерского). Хиротонисан во епископа 24 августа того же года в Петербурге. Прибыл в Тулу 9 сентября 1914 года. С 28 июля 1917 года — епископ Тульский и Белевский. Участник Поместного собора Собора 1917—1918 годов.

С 1919 года — епископ Тульский и Венёвский. С 1920 года — епископ Тульский и Одоевский. В 1922 году на колокольне тульской Крестовоздвиженской церкви была найдена икона Божьей Матери. К церкви началось массовое паломничество, перед иконой совершались непрерывные молебные пения. Власти разогнали народ, отняли икону и арестовали свыше 50 человек, в том числе и епископа Иувеналия, который некоторое время находился в тюрьме, но затем был освобождён. С 17 октября 1923 года — архиепископ Курский и Обоянский.

В феврале 1924 года был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Работал сторожем. Участвовал в составлении «Соловецкого послания» находившихся в лагере архиереев советским властям, в котором предлагалось проводить в жизнь принцип взаимного невмешательства государства и церкви в дела друг друга.

В условиях лагерного заключения начал трудиться над «Архиерейским Торжественником», составившим впоследствии три тысячи страниц (в совершенстве знал церковный устав и поражал своих современников исключительной памятью на церковные песнопения). Сделал попытку связать практику древне-русских архиерейских служб, содержащихся в Чиновниках Московского Успенского собора, Холмогорско-Преображенского собора, Нижегородского Преображенского собора и Новгородского Софийского собора с современной церковной практикой, подведя различные местные особенности под единые правила для всех архиерейских служб. Рукопись была утрачена в 1935 году (она находилась у его знакомых на сверке при перепечатывании и случайно погибла в огне).

Сохранил верность митрополиту Сергию (Страгородскому) после опубликования «Декларации», в которой содержались существенные уступки советской власти. По его ходатайству был освобождён из лагеря. В мае 1928 года митрополит Сергий направил архиепископа Иувеналия для достижения согласия к отделившемуся от него после выхода «Декларации» митрополиту Ярославскому Агафангелу. Владыке удалось смягчить конфликт между двумя митрополитами.

С 27 апреля 1928 года — архиепископ Рязанский и Зарайский. С 7 августа 1929 года — архиепископ Рязанский и Шацкий. Принимал в епархию возвращающихся из ссылок священнослужителей, давая им приходы и помогая материально. В 1935 году арестованный священник из Старожиловского района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бежал из-под стражи и около недели скрывался в доме архиепископа, но был кем-то выдан, вновь арестован и сослан. Вернувшемуся из ссылки игумену Кириллу (Зеленину) дал приход, а после того, как власти изгнали его за организацию общины верующих и работу с молодёжью, также скрывал и его, спустя некоторое время направив на новый приход. О переживаниях владыки в конце его пребывания на Рязанской кафедре, можно судить по следующим его словам: «Жить стало трудно, никому нельзя довериться, так как не знаешь, какими людьми окружен. Люди продают себя и становятся агентами ГПУ».

22 января 1936 году был арестован, отправлен в Москву (содержался в Таганской и Бутырской тюрьмах) и приговорён к пяти годам лагерей. Обвинён в том, что «являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников, систематически с духовенством из числа арестованных вёл контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе Церкви на нелегальное положение, лично сам служил в церкви торжественную панихиду по бывшему русскому царю Николаю 2-му, произнес в церкви речь контрреволюционного содержания во время своего 20-летнего юбилея, он же разрешал производство тайных постригов, комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь…» (под юбилеем имелось в виду 20-летие архиерейский хиротонии, которое состоялось еще в 1934 году).

Был этапирован в Сиблаг, куда прибыл 15 июля. Примерно в это время писал в одном из писем: «Как бы мне хотелось поделиться с Вами всем, что пришлось пережить за последнее время. Сколько назидательного, утешительного, отрадного, мистического. Отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе, и сознание, насколько мы ничтожны и как велика сила Божия и Его милость к нам. На каждом шагу, при всех трудностях и тяжести вижу руку Божию, охраняющую, спасающую, утешающую, ласкающую, увеселяющую…».

Был направлен в лагпункт в селе Чистюнька при станции Топчиха Томской железной дороги, затем в лагпункт села Ворошиловка. Работал счетоводом-картотетчиком в финансовой части, бухгалтером, на общих работах (по десять часов в день), заведующим кладовой рабочего инструмента, сторожем. 30 июня 1937 года по состоянию здоровья переведён в Томскую инвалидную трудовую колонию.

Был арестован и 13 октября 1937 года Тройкой при УНКВД по Новосибирской области приговорён к расстрелу. В ночь с 24 на 25 октября расстрелян на Каштачной горе в Томске, где и похоронен в общей могиле.

Переписка рязанской учительницы, прихожанки архиепископа Иувеналия Анны Константиновны Арнольди прервалась с ним еще летом 1937 года. И долгие годы ничего не удавалось узнать о дальнейшей судьбе Иувеналия. Даже в 1989 году на запрос рязанского архиепископа Симона начальник рязанского УКГБ Чичелов продолжал скрывать правду о гибели Иувеналия: "... Для отбытия наказания был направлен в Сиблаг (г. Мариинск Кемеровской области). Сведениями о дальнейшей судьбе Масловского Е. А. не располагаем."

Официально реабилитирован как политически репрессированный 16 января 1989 года.

Прославлен в Соборе Рязанских святых 23 июня 1992 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 для общецерковного почитания.

В Рязани создан Фонд священномученика Иувеналия Рязанского. 25 октября 2004 года в рязанском Театре на Соборной состоялось торжественное заседание, посвященное памяти священномученика Иувеналия.

В 2004 году митрополит Курский и Рыльский Иувеналий (Тарасов) ушёл на покой и принял схиму с именем священномученика Иувеналия (Масловского), служившего на Курской кафедре до заключения в Соловки.

Фонд 7 / Опись 2 / Дело 20-а

1. Климентовский Евгений Алексеевич (о. Евгений). 1893 - 1953.

В обвинительном заключении отмечалось, что Климентовский Е.А. "являлся членом организованного Соколовым П.А. нелегального сообщества. Выполнял, как член такового, все возложенные на него поручения. Способствовал размножению и распространению издававшегося Соколовым П.А. нелегального журнала "Циркуляры", заведомо зная его контрреволюционное содержание. Способствовал созданию библиотеки с подбором литературы контрреволюционного характера. Хранил один экземпляр контрреволюционного воззвания епископа Николая (Соловейчика) и один экземпляр книги анонимного автора..." Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 11.06.1926 года по обвинению в "участии в нелегальном контрреволюционном религиозном сообществе", по ст.62,69,72,122 УК РСФСР приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Лагерный срок отбывал на Соловецких островах, в Соловецком Лагере Особого назначения ОГПУ(СЛОН) в 1926-1928 годах. Когда отец Евгений сидел на Соловках, его жена вынуждена была работать землекопом, бедствовала с детьми. Семью Климентовского, как мог, поддерживал архиепископ Иувеналий (Масловский Евгений Александрович). По воспоминаниям родных Е. Климентовского, однажды епископ прислал своего келейника о. Евгения (Анохин Николай Никанорович), который сшил младшей, 4-летней Шурочке зимнюю обувь - «бурочки».

После отбытия срока заключения постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 18 мая 1928 года лишен права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону, Киеве, Рязани, Рязанском округе и губернии на 3 года. Служил священником на территории б. Тамбовской губернии. В 1929-1930 священник в городе Раненбург б. Рязанской губернии. В 1930 году в Раненбурге вновь арестован ОГПУ. 07.04.1930 года Тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ по Центрально-Черноземной обл. по ст.58-10,58-11,59-2 УК РСФСР приговорен к 3 годам лишения свободы условно. По выходе из тюрьмы после приговора Тройки был выслан до 1932 года.

Освобожден 19.03.1932 года.

В Москве был принят на службу во Владимирской церкви по рекомендации епископа Варфоломея (Ремова Николая Федоровича). В 1932-1933 протоиерей церкви св. кн. Владимира, Москва. Жил в сторожке при церкви. 26 января 1933 года вновь арестован ОГПУ. Содержался в Бутырской тюрьме города Москвы. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ СССР 10.04.1933 года по обвинению в членстве в "контрреволюционной организации христианской молодежи, участии в нелегальных собраниях, проведении антисоветской агитации" по ст.58-10,58-11 УК РСФСР приговорила Климентовского Евгения Алексеевича к 3 годам ссылки в Северный край. В 1933-1936 годах отбывал ссылку в Каргополе Вологодской обл.

В 1936-м освобожден, вернулся в Рязань. Работал счетоводом в вышивальном цехе Рязшвейпромкомбината. Проживал по ул.Затинная, дом 48. 25.07.1938 года арестован НКВД в Рязани. Вновь содержался в городской тюрьме N 1. В этот раз проходил по групповому делу "антисоветской повстанческой организации церковников, Рязань, 1938-1940 гг.". Виновным себя не признал. Особым Совещанием при НКВД СССР 02.09.1940 года за "антисоветскую агитацию, участие в антисоветской повстанческо-террористической организации церковников" по ст.58-2,58-3,58-10 ч.2,58-11 УК РСФСР приговорен к 5 годам ИТЛ. В 1940-1946 гг. отбывал срок заключения в Коми АССР, г. Инта, Печорский ИТЛ, лагерь Кочмес. В последние лагерные месяцы работал санитаром. Был освобожден из лагеря в 1946 году.

До 1948 года работал священником в Спасской церкви села Борки Ерахтурского района на Рязанщине. Вновь арестован НКВД 21.12.1946 года. Содержался в Рязанской тюрьме. 12.02.1949 года Особым Совещанием при МГБ СССР по обвинению в "участии в антисоветской повстанческо-террористической организации церковников, ставившей своей задачей подготовку вооруженного восстания и совершение террористических актов против руководителей ВКП (б) и Советского правительства" по ст.58-2, 58-8, 58-10 ч.2, 58-11 УК РСФСР приговорен к вечной ссылке. Этапирован на поселение в Джамбул Казахской ССР. Затем в село Ново-Троицкое Чуйского района Джамбульской области Казахстана.

10 декабря 1953 года Климентовский Евгений Алексеевич скончался в ссылке от инфаркта миокарда. Посмертно реабилитирован.

.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

2. Дом Масловского Евгения Александровича (Иувеналия, архиепископа Рязанского и Шацкого) по ул. Затинная, 29.

Журналист Михаил Колкер в № 24 еженедельника "Дом.Строй" от 22.06.2011 г.писал: "Несмотря на протесты рязанцев, в декабре 2008 года был снесен небольшой старый домик на улице Затинной. В нем жил отец Иувеналий, рязанский святой и великомученик. На этом месте вырос элитный особняк. По словам главного архитектора Рязани Владимира Соловьева, было невозможно определить, входила ли эта территория в охранную зону." Заслуженный художник России, скульптор, председатель фонда «Творческое достояние» Раиса Лысенина: "Почему же до сих пор нет ни знаков, ни скульптур, посвященных нашим землякам, которые являются не только профессионалами или людьми известными, они – святые? Зато у нас на глазах сносится дом, где жил расстрелянный священномученик Иувеналий."

По некоторым сведениям, в качестве компромисса, защитникам исторического дома позволили разобрать его и вывезти. Возможно, он будет собран при строительстве монастыря в Красном Холме Рязанской области.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

3. Станция Топчиха, в лагпункте при которой отбывал срок арх. Иувеналий

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

4. Ответ Рязанского УКГБ о судьбе арх. Иувеналия. 1989.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

5. Первое письмо арх. Иувеналия из заключения. 12 мая 1936 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

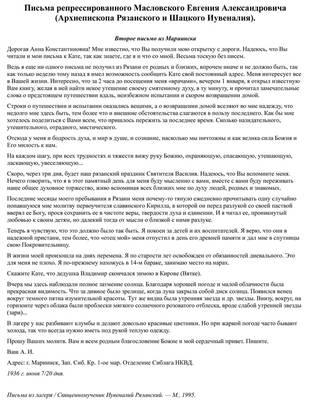

6. Второе письмо арх. Иувеналия из заключения. 7 июня 1936 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

7. Третье письмо арх. Иувеналия из заключения. 9 июля 1936 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

8. Четвертое письмо арх. Иувеналия из заключения. 13 августа 1936 года.

Фонд 8 / Опись 10 / Дело 3

8. Борисоглебский храм города Рязани

В 1922 году советскими властями были изъяты из храма серебряные кресты, вызолоченные и серебряные ризы с каменьями, лампады, кадила, потиры, ризы. В 1925 году власти запретили проведение в Рязани Крестных ходов. В 1929 году Архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский Евгений Александрович) по желанию граждан и по приглашению Приходского совета перенес в него свое постоянное служение.

В 1929 году в ходе обыска было изъято большое количество церковной утвари - наиболее ценное (серебряные оклады, кресты и т.д.) так и "исчезло бесследно" и не было возвращено храму.

4 ноября 1929 года здание храма было изъято советскими властями "под ссыпку зерна". Прихожане развернули петиционную кампанию за возвращение здания церкви. Храм был вновь открыт в июле 1930-го.

25 июля 1930 года Рязанский окружной отдел ОГПУ писал: "С целью приковать дух молящихся к церкви, укрепить авторитет её и заполучить гарантию и поддержку на случай «нападок на церковь», духовенство добивалось открытия церкви Бориса и Глеба, являющейся для них опорным пунктом... Духовенство, устраивая молебны «святому» Василию Рязанскому, сосредотачивает внимание верующих вокруг «святыни» и подготавливается к более твёрдому противодействию проникновения в массы безбожия, а тем самым укрепляет ряды антисоветского фронта."

27 августа 1935 года вышло постановление президиума Рязанского горисполкома, что "Борисоглебский собор принадлежит обновленческой ориентации".

9 октября 1935 года вышло постановление президиума Рязанского горисполкома "о закрытии Борисоглебского храма в связи с отказом верующих от таковой".

Борисоглебский храм был открыт лишь спустя 11 лет - 8 июня 1946 года Советом Министров СССР. С 1946-го по 2002 год собор имел статус кафедрального.

Храмы Рязани. Улицы Рязани. Рязань достопримечательности. Рязань фото. История Рязани. Рязанцы.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

9. Пятое письмо арх. Иувеналия из заключения. 20 августа 1936 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

10. Шестое и седьмое письма арх. Иувеналия из заключения. 13 октября 1936 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

11. Восьмое письмо арх. Иувеналия из заключения. 9 ноября 1936 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

12. Девятое письмо арх. Иувеналия из заключения. 14 декабря 1936 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

13. Десятое письмо арх. Иувеналия из заключения.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

14. Одиннадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 9 января 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

15. Двенадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 27 января 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

16. Тринадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 28 февраля 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

17. Четырнадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 24 марта 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

18. Пятнадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 11 апреля 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

19. Шестнадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 22 апреля 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

20. Семнадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 9 мая 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

21. Восемнадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 23 мая 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

22. Девятнадцатое письмо арх. Иувеналия из заключения. 31 мая 1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

23. Двадцатое - двадцать второе письма арх. Иувеналия из заключения. 09.06.1937, 02.07.1937, 24.07.1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

24. Двадцать третье письмо арх. Иувеналия из заключения. 02.08.1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

25. Двадцать четвертое письмо арх. Иувеналия из заключения. 22.08.1937 года.

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

26. Место захоронения расстрелянного архиепископа Рязанского и Шацкого Иувеналия на Каштачной горе в Томске. .

Каштачная гора — один из нескольких крупных холмов, на которых расположен город Томск. Каштачная гора расположена между долиной Томи на Черемошниках, Воскресенской горой и долиной реки Малая Киргизка.

На горе расположены микрорайоны Каштак и АРЗ, у подножия горы — микрорайон «Черемошники». На гору можно подняться по проспекту Мира с юга и улице Смирнова с севера, западный склон горы очень крутой.

В советское время на горе проводились расстрелы и захоронения жертв коммунистических репрессий, в частности архиепископа Рязанского и Шацкого Иувеналия, поэта Николая Клюева, философа Густава Шпета, князей Александра Голицына и Михаила Долгорукова, княгини Ольги Урусовой (Голицыной).

В 1940—1960-х годах на Каштачной горе действовал городской аэропорт, который затем был перенесён в Богашёво.

9 февраля 2003 года в память о жертвах репрессий на южном мысу горы был освящён металлический крест высотой 9 метров. Томская православная епархия планирует здесь строительство мемориально-храмового комплекса.

Точное количество расстрелянных и похороненных на Каштачной горе неизвестно. В середине 1950-х годов большинство захоронений были уничтожены в ходе расчистки территории под строительство площадки завода "Сибкабель".

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 69. Архиепископ Иувеналий

27. Именная икона. Иувеналий (Масловский Е.А.).

Фонд 8 / Опись 4 / Дело 6.

33. Расчетная квитанция Лагерей Особого назначения ОГПУ. 1929.

Расчетная квитанция Лагерей Особого назначения ОГПУ. 1929. Варлаам Шаламов: "За работу не платили никаких денег. Но ежемесячно составляли списки на «премию» — по усмотрению начальников, и по этим спискам давали два, три, редко пять рублей в месяц. Эти два рубля выдавались лагерными бонами — деньгами вроде «керенок» по размеру, с подписью тогдашнего деятеля лагерей Глеба Бокия... Тем, кто имел деньги из дома, начальник разрешал выдачу — пли квитанцией, или бонами." Согласно циркуляру ГУМЗАКа от 25 ноября 1926 года, зарплата заключенных должна была составлять 25 процентов от ставки рабочего соответствующей квалификации в госпромышленности. Но это правило нарушалось сплошь и рядом. Заключенные, имевшие деньги, получали на руки расчетные, или, как их называли, «денежные», квитанции и могли производить покупки в ларьке или в Розмаге — «розничном магазине», который находился на первом этаже управления лагеря — здании бывшей монастырской гостиницы в Соловецком порту. По воспоминаниям людей, побывавших в лагере, заключенным по итогам работы начисляли премию. «Каждый имел на руках «квитанцию» на сумму, которую можно было истратите в лагерных магазинах. С этой суммы «списывал» завмаг красными чернилами, а лагерная бухгалтерия делала расчеты. Словом, по тюремному типу». После каждой покупки на квитанции делалась пометка, на какую сумму приобретались товары и сколько денег осталось на счету у владельца. Работники Розмага выписывали на купленные товары счета в двух экземплярах: один оставляли у себя, а второй отправляли в расчетную контору, которая вела учет денег у заключенных. Позднее, с выпуском специальных денежных знаков, эта процедура была значительно упрощена. Если в течение месяца у заключенного оказывалось больше трех дней с выработкой ниже 100 процентов, автоматически вычеркивалась премия за весь месяц. Среди лагерных мер наказания практиковалось наложение денежных штрафов бухгалтерией, а также лишение премиального вознаграждения и ларьковых продуктов за различные нарушения.

Фонд 7 / Опись 21 / Дело 1

43. Борисоглебский храм города Рязани

Борисо-Глебский кафедральный собор находится в Рязани по адресу ул. Трубежная, 9 (между территориями воздушно-десантного училища и Приборного завода). Координаты: 54 гр. 633983, 39 гр. 73344 . Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CHV0FZyw

Историки относят построение первоначального храма к 1152 году. Существующее ныне здание храма построено в 1686–1687 гг. зодчим Яковом Григорьевичем Бухвостовым. В 1922 году советскими властями были изъяты из храма серебряные кресты, вызолоченные и серебряные ризы с каменьями, лампады, кадила, потиры, ризы. В 1925 году власти запретили проведение в Рязани Крестных ходов. В 1929 году Архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский Евгений Александрович, расстрелян в 1937 году) по желанию граждан и по приглашению Приходского совета перенес в него свое постоянное служение. В 1929 году в ходе обыска было изъято большое количество церковной утвари - наиболее ценное (серебряные оклады, кресты и т.д.) так и "исчезло бесследно" и не было возвращено храму. 4 ноября 1929 года здание храма было изъято советскими властями "под ссыпку зерна". Прихожане развернули петиционную кампанию за возвращение здания церкви. Храм был вновь открыт в июле 1930-го. 25 июля 1930 года Рязанский окружной отдел ОГПУ сообщал: "С целью приковать дух молящихся к церкви, укрепить авторитет её и заполучить гарантию и поддержку на случай «нападок на церковь», духовенство добивалось открытия церкви Бориса и Глеба, являющейся для них опорным пунктом... Духовенство, устраивая молебны «святому» Василию Рязанскому, сосредотачивает внимание верующих вокруг «святыни» и подготавливается к более твёрдому противодействию проникновения в массы безбожия, а тем самым укрепляет ряды антисоветского фронта."

27 августа 1935 года вышло постановление президиума Рязанского горисполкома, что "Борисоглебский собор принадлежит обновленческой ориентации".

9 октября 1935 года вышло постановление президиума Рязанского горисполкома "о закрытии Борисоглебского храма в связи с отказом верующих от таковой".

Борисоглебский собор в Рязани был открыт лишь спустя 11 лет – 8 июня 1946 года Советом Министров СССР. С 1946-го по 2002 год собор имел статус кафедрального.