Рязанский Мартиролог

Имена (347)

Дела (69)

Документы (262)

1. Дорогутин Николай Алексеевич. 1897 -1937.

Историк. С 26 декабря 1920 года - секретарь Общества исследователей Рязанского края. Первым в Рязани занимался сбором и обобщением материалов о рязанке Климовой Наталье Сергеевне, эсерке-максималистке, участнице покушения на министра Столыпина, соратнице и подруге Бориса Савинкова.

Автор ряда публикаций, в частности, "Из жизни музеев Рязанской губернии", "Об археологическом собрании Рязанского музея", "К вопросу о собирании и охране памятников старины, искусства и народного быта в Рязанской губернии".

Перед арестом проживал: Коломна, ул.Мало-Рязанская, д.13. Работал сотрудником филиала Исторического музея в Коломне.

Арестован 5 мая 1937 г.

Приговорен к расстрелу: ВКВС СССР 2 июля 1937 г., обв.: участии в антисоветской организации.

Расстрелян 2 июля 1937 г. Место захоронения - Москва, Донское кладбище.

Реабилитирован 3 ноября 1956 г. ВКВС СССР

1. Ремизов Иван Дмитриевич. 1889 - 1943. К вопросу об ответственности за террор.

Ученик медно-слесарной мастерской Щербакова, Гжатск 05.1899–12.1900; ученик полировочно-каменнотесного производства, Москва 01.1901–01.1903; рабочий-формовщик чугунолитейного и машиностроительного заводов, Москва 02.1903–04.1914;рабочий-формовщик механического и машиностроительного заводов, Петербург 05.1914–06.1915.

В императорской армии: рядовой отдельной рабочей дружины, Северо-Западный фронт 06.1915–08.1916; рядовой 11 автомобильной роты 09.1916–12.1917.

В компартии с 04.1917 года.

Член Гжатского уездного исполкома в 1918 году; комиссар внутренних дел Гжатского уезда 02.1918–07.1918; начальник милиции и УГРО Гжатского уезда 02.1918–07.1918; зав. Отд. упр. Гжатского уезда 08.18–12.1918.

В органах ВЧК–ОГПУ–НКВД: председатель и член коллегии Гжатской уездной ЧК 04.1918–12.1918; комиссар упр. Гжатской уезд. продкомиссии 01.1919–12.1919; нач. Политбюро ЧК Гжатского уезда 12.1919–12.1920. Пом. зав. секретно-оперативной части (СОЧ) Смоленской губернской ЧК 12.1920–1921. Начальник СОЧ и заместитель председателя Смоленской губ.ЧК 1921–04.1922.

Начальник Гомельского губернского отд. ГПУ 04.1922–02.07.1923. В

распоряжении ПП ГПУ по Юго-Востоку России 07.1923–23.08.1923.

Начальник Курского губернского отд. ГПУ 07.09.1923–03.1924.

Начальник секретного отдела ПП ОГПУ по Западному Краю и ГПУ БССР 03.1924–11.11.1927.

Начальник Рязанского губернского отд. ГПУ 12.1927–01.06.1929 гг.

Начальник Рязанского окружного отд. ГПУ 01.06.1929–12.1929. Активный проводник репрессивной политики компартии по отношению к крестьянству.

Инспектор орг. отдела АОУ ОГПУ СССР 08.1930–12.1930. Уполномоченный 1 отделения аппарата Особоуполномоченного ОГПУ СССР 01.10.1931–01.04.1933.

Старший инспектор 1 отделения аппарата Особоуполномоченного ОГПУ СССР 01.04.1933–01.04.1934. Помощник нач.1 отд-я аппарата Особоуполномоченного ОГПУ СССР 01.04.1934–10.07.1934.

Заместитель нач. 1 отд-я аппарата Особоуполномоченного НКВД СССР 10.07.1934–28.09.1935. Начальник 2 отд-я аппарата Особоуполномоченного НКВД СССР 28.09.1935–01.09.1937. Начальник 1 отд-я аппарата

Особоуполномоченного НКВД СССР 01.09.1937–1938.

Уполномоченый аппарата Особоуполномоченного НКВД СССР 1938–01.01.1939. Помощник Особоуполномоченного НКВД СССР 01.01.1939–1941.

Начальник 1 отделения Особой инспекции отдела кадров НКВД СССР 11.08.1941–17.04.1943.

Звания: капитан ГБ 05.01.1936; майор ГБ 27.07.1940; полковник ГБ 14.02.1943.

Награды: орден «Знак Почета» 26.04.1940; знак «Почетный работник ВЧК–ГПУ(V)» 1922; знак «Почетный работник ВЧК–ГПУ(XV)» 23.01.1936.

Умер в Москве в 1943 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

1. Лавров Андрей Сергеевич. 1886 - 1936. К вопросу об ответственности за массовый террор.

Служил в Русской императорской армии, унтер-офицер, В Первую Мировую войну был на фронте. Работал в большевистском подполье. Член ВКП(б) с 1905 года.

С ноября 1917 года председатель Козловского Совета, военно-революционного комитета, уездного исполкома.

Председатель уездного Военного совета по борьбе с крестьянским восстанием. Товарищ (заместитель) председателя Тамбовской Губернской ЧК.

Затем председатель Тамбовского Горисполкома и Губисполкома.

В 1921 году - Полномочный представитель комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии. Известен как крайне решительный и жестокий борец с крестьянскими выступлениями.

Направлен на советскую работу - Председателем Новосибирского Губисполкома.

В 1922-м председатель Исполнительного комитета Ново-Николаевского губернского Совета

В 1922 - 1924 гг. работает во ВЦИК.

С 1924 года председатель Исполнительного комитета Армавирского окружного Совета.

С мая 1928-го по конец 1929 года - председатель Рязанского губернского и окружного исполкомов. Один из проводников государственного террора на рязанском селе в период коллективизации.

В 1930 - 1931 гг. заместитель Народного Комиссара социального обеспечения РСФСР.

В 1931 - 1935 гг. служит на руководящих постах на советской и хозяйственной работе в Дальне-Восточном крае, Украинской ССР, на Северном Кавказе.

В 1935 - 1936 гг. служит во ВЦИК.

Умер в декабре 1936 года.

Именем Лаврова в г.Тамбове названа улица.

1. Захаров-Мейер Лев Николаевич. 1899 - 1937. К вопросу об ответственности за террор.

Родился 13.10.1899 года в Москве ( по другим данным - в крепости Новогеоргиевск Варшавской губернии в семье военного чиновника); русский. Член компартии с 1917 г. В РККА с 1918 года.

Окончил 1-й Московский кадетский корпус. Участник 1-й мировой войны. После Февральской революции избирался в состав батарейного, бригадного и дивизионного комитетов солдатских депутатов.

В 1918 г. начальник охраны штаба Высшего военного совета Республики. Член РКП(б) с 1918 г. В 1918–1919 гг. в системе Наркомата путей сообщения, инструктор Всеобуча. С мая 1919 г. помощник начальника, с июля начальник Активного и Информационного отделений Особого отдела ВЧК.

Участник Гражданской войны. В 1919–1920 гг. командир учебной батареи отряда особого назначения на Туркестанском фронте.

С апреля 1920 г. помощник начальника Оперативного отдела Особого отдела ВЧК. В 1921–1922 гг. помощник управляющего делами НКИД РСФСР. С июня 1922 г. помощник, с декабря заместитель начальника Особого отдела Секретно-оперативного управления ГПУ; по совместительству с марта 1923 г. комиссар Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) при Особом отделе ГПУ. С декабря 1923 г. по июль 1930 г. начальник ЭПРОН при ОГПУ.

С 1924 г. начальник Особого отдела ОГПУ Московского военного округа и, по совместительству, до октября 1925 г. помощник начальника Особого отдела Секретно-оперативного управления ОГПУ.

С июня 1929 г. начальник Московского окротдела ОГПУ. Являлся одним из основных проводников репрессивной политики в Округе, в частности - в отношении рязанских и др. крестьян в ходе коллективизации, раскулачивания, уничтожения церковных приходов.

С 25 апреля 1930 г. заместитель начальника УЛАГ ОГПУ.

С июня 1930 г. и.о. заместителя, с сентября заместитель полпреда ОГПУ по Нижне-Волжскому краю. С ноября 1930 г. в резерве назначения Административного отдела ОГПУ.

В апреле-ноябре 1931 г. начальник Тульского оперсектора Полномочного представительства ОГПУ по Московской области.

С декабря 1931 г. врид начальника Центральной школы ОГПУ, по совместительству с января 1932 г. начальник Курсов высшего руководящего состава ОГПУ.

С мая 1933 г. помощник начальника ГУЛАГ ОГПУ. В 1933–1935 гг. на учебе на Особом факультете Военной Академии им. М.В. Фрунзе.

В 1935–1937 гг. помощник начальника Разведывательного управления РККА.

Арестован 11 июня 1937 г. 9 августа 1937 г. по обвинению в шпионаже осужден к ВМН. Расстрелян. Прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище в Москве.

Реабилитирован 8 февраля 1956 года.

1. Иванов Николай Иванович. 1896 - ?. К вопросу об ответственности за террор.

Член РСДРП(б) с 1917 г. Был комиссаром продовольственного отряда. С 1926 года на партийной работе в Таджикской, Киргизской ССР, Рязани.

Являлся одним из проводников репрессивной политики в Рязанском Округе, в частности - в отношении рязанских и др. крестьян в ходе коллективизации, раскулачивания, уничтожения церковных приходов.

2 года учился в Коммунистическом университете имени В.И. Сталина.

В 1932–1937 гг. в Ленинградском горкоме ВКП(б).

С сентября 1937 г. и.о. 1-го секретаря Карельского обкома ВКП(б).

Ответственен на проведение массовых репрессий в годы Большого террора.

С июня 1938 г. в распоряжении ЦК ВКП(б).

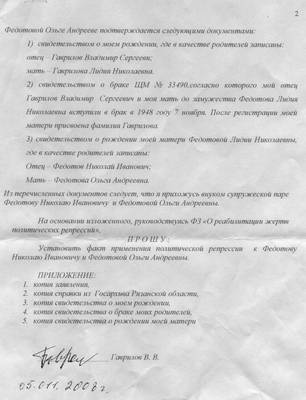

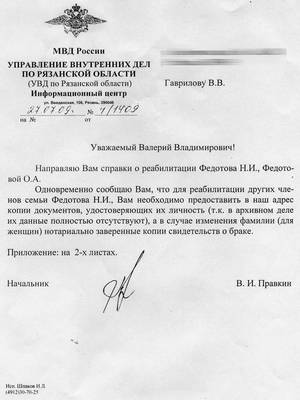

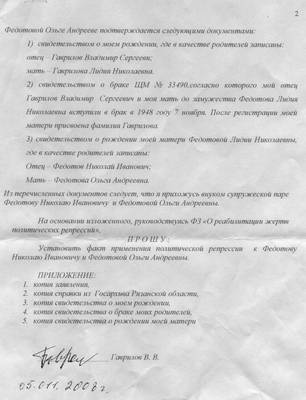

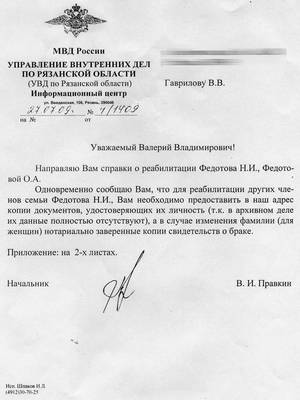

1. Крестьянин Федотов Николай Иванович ( 1884 - 1950 ) и его семья. Репрессии и трудная реабилитация. 2011.

В 1934 году значится лишенным советскими властями избирательных прав как "бывший торговец".

У Федотовых советскими властями было изъято хозяйство.

Внук, с помощью Рязанского общества Мемориал, с большим трудом добился его реабилитации в Рязани - через длительную судебную процедуру.

1. Частушки о насильственной коллективизации. Часть 1.

1. Чекмасов Иван

В 1940-х годах содержался в ОЛП N1 Нефтестройлага у села Гаврилова Поляна (лагерь для инвалидов, лесопилка и сапоговаляльное производство, численность в 1950 году - 2487 человек); Куйбышевской области. Застрелен конвоиром.

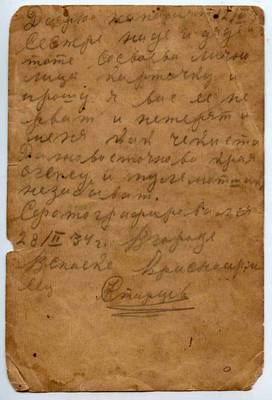

Бывший политзаключенный ОЛП Илья Игнатович Долгов в письмах родственникам свидетельствовал: "<...> На Гавриловой Поляне пристрелил стрелок заключенного Ваньку Чекмасова совершенно без вины… Нас, еле двигающихся на ногах, положили в одиннадцатый стационар. Это было к весне. Снег начал таять, солнце в полдень сильно пригревало, а он выходил на запасное крыльцо и часто читал книги и журналы. Ветер подул, и одна страница унеслась к внутреннему заграждению, а он давай бежать за ней. Ему до внутреннего заграждения оставалось не меньше трех-четырех метров, а стрелок-кавказец выстрелил из автомата по нему, так он и разукрасил алой кровью тающий белый снег… Ванька, мой друг из Рязанского пединститута, на веки веков скончался перед моими глазами. Стрелок-солдат из внутренних войск получил 25 рублей — премию за геройство, проявленное при несении службы <...>"

Умерших и убитых в ОЛП № 1 хоронили недалеко от лагеря, между Подгорами и Гавриловой Поляной. Летом 1990 членами Куйбышевского (Самарского) общества «Мемориал» на захоронении был установлен памятный знак в виде креста с табличкой. Ныне Волжский район Самарской области. Координаты: 53°20'50"N 50°7'34"E

В июле 2011 участниками поклонной волонтерской акции «Белуха» на месте захоронения был установлен в освящен памятный знак в виде кирпичной стены. Надпись на табличке: «Путник, склони голову перед местом упокоения огромного числа безвинно погубленных людей в 1939-1954 гг. в поселке Гаврилова Поляна. Запомни это место: Самарская Лука, захоронение Белуха, урочище Борисов камень. Это не должно повториться». В 2012 памятник был дополнен кованой скульптурной композицией, изготовленной в Историко-краеведческом музее Волжского района Самарской области. Ежегодно в начале июня местными жителями проводится уборка кладбища и памятный митинг.

Памятное место расположено в 500 м южнее поселка Гаврилова Поляна с левой стороны дороги с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна, у подножия горы Белая (Белуха) национального парка «Самарская Лука»

Источники:

"На даче Сталина «отдыхали» политзаключенные"/ Самарская область: забытые истории [Электрон. ресурс]. URL: http://www.samara-history.ru/history/history_1.php (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

"История села Гаврилова Поляна"/ Георгий Лиманский [Электрон. ресурс]. URL: http://gslimansky.ru/news/samara-istoria-kultura-sobuytiya/item/920-istopiya-sela-gavpilova-polyana (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

"Кладбище заключенных инвалидного ОЛП №1 Нефтестройлага"/ УИТЛК УМВД Куйбышевской области/ Некрополь террора и Гулага. Картотека захоронений и памятных мест [Электрон. ресурс]. URL: http://www.mapofmemory.org/63-02 (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

1. Груздев Сергей Михайлович. 1865 - ? НКВД. К вопросу об ответственности за массовый террор.

Образование: низшее, слушатель оперативных курсов при Главном тюремном управлении НКВД 01.04.1939–04.06.1939.

Работал: каменоломщик на шахте в Донбассе 1926–1927; грузчик Моспогруза № 10 в Москве 1927; пожарный Хамовнической пожарной части в Москве 1928–1929.

В органах госбезопасности: красноармеец, отделенный командир 16-го погранотряда БССР 1929–1932.

Надзиратель спецохраны Тюремного отдела ОГПУ 27.08.1932–01.06.1933.

Ст. надзиратель изолятора особого назначения ОГПУ 01.06.1933–10.07.1934.

Старший по корпусу Внутренней тюрьмы НКВД 01.01.1937–23.02.1939.

Зам. дежурного помощника нач. Внутренней тюрьмы ГУГБ НКВД 1939.

Сотрудник ОО НКВД Сталинградского ВО, 1942.

Сотрудник ОО НКВД Юго-Восточного фронта 10.09.1942–14.10.1942.

Оперуполномоченный ОО НКВД 62-й армии Сталинградского, Донского фронтов 14.10.1942–19.02.1943.

Оперуполномоченный УКР «Смерш» Юго-Западного фронта, 19.1943–27.08.1943; выбыл на лечение в госпиталь, 1943.

Оперуполномоченный ОКР «Смерш» 8-й гв. армии 3-го Украинского фронта 1943–1944.

1. Биография. Смирнов Иван Никитич. 1881-1936.

Родился в 1881 в Рязанской губ. в крестьянской семье; рано потерял отца, занимавшегося отхожими промыслами, в 8-летнем возрасте вместе с матерью (работавшей прислугой) переехал в Москву. Окончил 4-классное городское училище; работал на ж. д., затем на ф-ке. Участвовал в рабочем кружке самообразования, в 1899 вступил в РСДРП, тогда же был арестован и после 2 лет тюремного заключения сослан в Иркутскую губ., откуда бежал. По заданию ЦК РСДРП вел пропагандистскую работу среди рабочих разных городов страны.

В 1910 был арестован и выслан в Нарымский край, в 1912 бежал; летом 1913 вновь оказался в нарымской ссылке, участвовал в организации и проведении в г. Нарым первомайской демонстрации, был приговорен к 6-месячному тюремному заключению, по отбытии срока был отпущен на свободу, но летом 1914 вновь арестован и возвращен в Нарым. В нояб. 1916 С. вместе с др. политзаключенными был мобилизован в Русскую армию; не имея возможности избежать призыва, С. участвовал в создании Военно-социалистического союза, чтобы вести антивоенную пропаганду среди солдат. С конца 1916 служил рядовым в одном из запасных полков Томского гарнизона, участвовал в организации подпольной типографии, издании антивоенных листовок.

С началом Революции 1917 стал одним из инициаторов создания в Томске Совета солдатских депутатов, избран в его исполком, делегирован в качестве представителя Совета в Комитет общественного порядка и безопасности. Вел активную агитационно-пропагандистскую работу среди солдат и рабочих Томска, выступал на митингах и собр., публиковал статьи в большевистской газете «Знамя революции». Участвовал во Всероссийском совещании Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде (29 марта - 3 апр. 1917); был включен в состав чл. Учредительного собр. по решению Центральной избирательной комиссии.

В авг. 1917 С. покинул Томск; участвовал в организации издания партийной литературы в Москве, затем был направлен в Казань, назначен чл. Революционного военного совета Восточного фронта, позже - Революционного военного совета 5-й армии. В дек. 1919 возглавил Сибирское бюро ЦК РКП(б), был председателем Сибревкома, чрезвычайного органа сов. власти в Сибири (1919-1921). В 1921 работал секретарем Петроградского комитета и Северо-Западного обл. бюро ЦК РКП (б); в 1922 состоял чл. президиума ВСНХ, отвечал за организацию военной пром-сти; в 1923- 1927 был наркомом почт и телеграфов СССР.

В ходе внутрипартийной борьбы в дек. 1927 С. был исключен из Коммунистической партии как сторонник Л.Д. Троцкого; в 1929 был восстановлен в партии и занимался хозяйственной работой. С усилением массовых репрессий 1 янв. 1933 был вновь арестован.

По делу так называемой «контрреволюционной троцкистской группы Смирнова И. Н., Тер-Ваганяна В. А., Преображенского Е. А. и других»[25][26] в начале 1933 года были арестованы 89 человек, 71 член партии и 3 кандидата в члены ВКП(б) (Г. А. Молчанов, возглавлявший секретно-политический отдел Главного управления госбезопасности НКВД СССР, считал, что в организации состояло свыше 200 человек; однако «смирновцев» своевременно предупредил «свой человек» в ОГПУ).

«У подавляющего большинства арестованных троцкистов, — докладывал Г. Г. Ягода Сталину, — изъято значительное количество к-р троцкистской литературы, 5 архивов троцкистских материалов и переписка с ссылкой»[27]. В частности, у Смирнова при обыске был изъят «архив троцкистских документов, охватывающий период с 1928 по начало 1931 г.», в котором обнаружились «статьи и директивные письма Троцкого, написанные за границей (…), а также политическая переписка между ссыльными троцкистами, свидетельствующая о том, что после подачи заявления о разрыве с оппозицией и восстановления в правах члена партии Смирнов продолжал поддерживать связь с троцкистами»].

Арестованным были предъявлены обвинения в создании «нелегальной контрреволюционной группы», которая «ставила себе целью воссоздание подпольной троцкистской организации на основе новой тактики двурушничества с целью проникновения в ВКП(б) и государственный и хозяйственный аппарат»; в том, что они регулярно устраивали нелегальные совещания, на которых «обсуждались и подвергались резкой контрреволюционной критике все мероприятия Советской власти и ВКП(б)», стремились «к опубликованию литературных, публицистических и научных произведений, содержащих в себе контрреволюционные концепции троцкистской идеологии»; членами организации «измышлялись и распространялись клеветнические контрреволюционные слухи и инсинуации с целью дискредитации политики ВКП(б)», «распространялась нелегальная контрреволюционная троцкистская литература»… Им также инкриминировалось установление связи с осужденными «за контрреволюционную деятельность» ссыльными оппозиционерами и распространение «нелегальных контрреволюционных документов, изготовлявшихся ссыльными троцкистами», направленных «к дискредитации руководства ВКП(б)».

Большинство арестованных в своей принадлежности к какой-либо подпольной организации не созналось (некоторые лишь позже признались в этом, как, например, Д. С. Гаевский в 1934 году[29] и Е. Преображенский в 1936-м, причем последний категорически отрицал приписанные организации контрреволюционные цели); несколько человек, в том числе бывшая жена Смирнова — А. Н. Сафонова, вообще отказались отвечать на вопросы следователей; сам же «идейный руководитель и организатор нелегальной к[онтр]р[еволюционной] группы» И. Н. Смирнов признался лишь в том, что имеет сомнения относительно «колхозного строительства, проводимого партией» и делился своими сомнениями в узком кругу товарищей.

В течение 1933 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ 41 человека осудило на лишение свободы сроком от 3 до 5 лет, а ещё 45 отправило в ссылку сроком на 3 года.

Из осужденных по этому делу лишь 16 человек были реабилитированы в годы хрущёвской «оттепели»[26]; в отношении остальных, включая самого Смирнова, Преображенского, Мрачковского, Тер-Ваганяна и Гольцмана, «Комиссия Шверника» не нашла оснований для реабилитации; она стала возможна лишь с конца 80-х годов, когда оппозиция правящей фракции перестала считаться преступлением.

Л. Л. Седов, со слов уцелевших после разгрома организации (в числе таковых оказался и Э. Гольцман) написал отцу, что аресты охватили лишь верхний слой организации, а низовые кадры сохранились; однако начиная с 1933 года о деятельности бывших «смирновцев» никаких сведений не имеется.

ОГПУ тем не менее ещё долгое время пыталось выявить членов организации, избежавших ареста, привлекая к повторным допросам некоторых фигурантов «дела», как например Тер-Ваганяна[28]. При этом не только в 1933-м, но и в начале 1934 года террористические намерения организации ещё не приписывали. В протоколе допроса члена организации Д. С. Гаевского (март 1934 года) отчетливо присутствует рука следователя, позаботившаяся о правильных эпитетах, однако сознаться тяжело больному и вскоре умершему Гаевскому пришлось лишь в злонамеренной клевете:

« Так как прямой атаки вести было нельзя, то подлая тихая сапа прорывала путь для нападения в виде анекдотов, клеветы, слуха, сплетен в соответствии с правилами борьбы. Надо было сделать вначале противника и жалким, чтобы позже тем лучше добить. Руководящее ядро смирновцев специально изобретало это гнусное оружие и роль его сводилась к тому, чтобы эту продукцию специфически изо дня в день, как по канве проталкивать на периферию и дальше продвигать в толщу партии. Для этой цели было несколько мастерских, где это оружие фабриковалось... Мы ставили своей задачей разжечь огонь духовного и политического измельчания, вели пораженческую агитацию и пропаганду, чтобы окружить руководство партии стеной вражды, недоверия и насмешек.

Некоторые из арестованных и приговоренных к различным срокам заключения вскоре в очередной раз покаялись и были Сталиным «прощены» — до 1936 года. Сам же И. Н. Смирнов, приговоренный к 5 годам заключения[6], больше покаянных заявлений не писал и находился в Суздальской тюрьме особого назначения, пока в августе 1936 года, вместе с Мрачковским, Тер-Ваганяном и Гольцманом, не был выведен на Первый Московский процесс — по делу так называемого «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».

Разгромленная ещё в начале 1933 года «контрреволюционная троцкистская группа Смирнова И. Н. и др.» теперь, задним числом, превратилась в террористический «центр», организовавший в декабре 1934 года убийство Кирова, а затем и целый ряд неудавшихся покушений.

По свидетельству А. Орлова, верным орудием шантажа для следователей были близкие родственники подследственных, и, в частности, Смирнова принять участие в судебном фарсе умоляла бывшая жена — А. Н. Сафонова, в свою очередь опасавшаяся за судьбу детей.

Желание Сталина во что бы то ни стало обвинить Смирнова, невзирая на его абсолютное алиби, поставило Вышинского на суде в трудное положение. Чтобы объяснить, как человек, сидящий в тюрьме, может руководить заговором, Вышинскому пришлось придумать некий обнаруженный сотрудниками НКВД шифр, с помощью которого Смирнов общался со своими соратниками. «Разве что за границей, — пишет Орлов, — могли найтись люди, способные поверить, будто политические заключенные, находящиеся в сталинских тюрьмах, могли переписываться со своими товарищами на свободе. Советские граждане знали, что это совершенно невозможно. Им было известно, что семьи политзаключенных годами не могли даже узнать, в какой из тюрем содержатся их близкие, и вообще, живы ли они».

24 августа 1936 года военной коллегией Верховного суда СССР вместе с другими подсудимыми он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян на следующий день. Рассказывают, что, оправляясь на расстрел, И. Н. Смирнов сказал: «Мы это заслужили своим поведением на суде», — хотя Троцкий именно его поведение на процессе нашёл наиболее достойным.

Реабилитирован Пленумом Верховного Суда СССР 13 июля 1988 года.

Его дочь — Ольга Ивановна ещё в 1927 году была исключена из ВЛКСМ за оппозиционную деятельность; арестованная в очередной раз 15 января 1933 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации, была приговорена ОСО при Коллегии ОГПУ СССР к 3 годам ИТЛ, срок отбывала в Суздальской тюрьме особого назначения; 3 января 1936 года ОСО при Коллегии НКВД СССР сослана в Казахстан на 3 года; вновь арестована 6 апреля 1936 года и 4 ноября расстреляна в Москве по приговору ВКВС СССР. Реабилитирована 19 апреля 1990 года Пленумом Верховного Суда СССР[36].

Вторая жена — Александра Николаевна Сафонова в апреле 1933 года была приговорена к 3 годам ссылки в Среднюю Азию, в августе 1936 года выступала свидетелем обвинения на Первом московском процессе, выжила в сталинских лагерях и в 1956 году сообщила в Прокуратуру СССР, что её показания, как и показания Зиновьева, Каменева, Мрачковского, Евдокимова и Тер-Ваганяна, «на 90 процентов не соответствуют действительности»[1][18].

Первая жена — Роза Михайловна Смирнова с 1933 года находилась в Верхне-Уральском изоляторе; в 1936 году, как и многие оппозиционеры, была отправлена в Ухтпечлаг в Воркуте и 5 января 1938 года тройкой при УНКВД Архангельской области приговорена к высшей мере наказания. Расстреляна 9 мая 1938 года на руднике Воркута.

Источники:

Смирнов Иван Никитич/ Мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД". Томск [Электрон. ресурс]. URL: http://nkvd.tomsk.ru (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

Смирнов Иван Никитич/ Википедия [Электрон. ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

Шишкин В.И. Сибирский Ленин // ЭКО: экономика и организация промышленного производства. Новосибирск. 1989. № 10; Ларьков Н.С. Долгая дорога к правде // Красное знамя. 1989. 14янв.; Литвин А.Л., СпиринЛ.М. Смирнов Иван Никитич // Реввоенсовет республики, 6 сент. 1918 - 28 авг. 1923. М., 1991; Косых Е.Н. Смирнов Иван Никитич // Томск от А до Я: Краткая энцикл. города. Томск, 2004; Энциклопедия Томской области. Том 2. Изд. ТГУ. С.722.

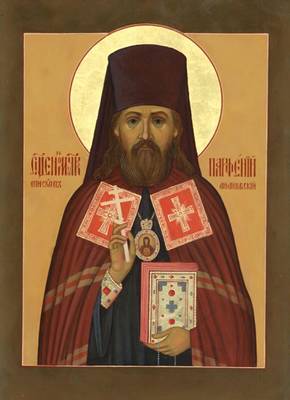

1. Биография. Епископ Уар (Шмарин Петр Алексеевич). 1880-1938 гг.

В 1902 — окончил церковно-учительскую семинарию в с. Ново-Александровка Козловского уезда.

Работал учителем, с 1906 — диакон, с 1910 — священник. С 1914 — служил в церкви с. Тютчево, в семье двое детей.

В 1924 — арестован в Лебедяни, но через месяц освобожден.

В 1926 — пострижен в мантию с именем Уар, посвящен в иеромонаха. 20 августа 1926 — хиротонисан во епископа Липецкого.

В январе 1930 — арестован в Липецке, позднее освобожден. Не раз еще арестовывался, но позднее освобождался из-под стражи.

В начале 1930-х — сын Николай Петрович, священник, арестован и выслан.

Духовно окормлял членов подпольных сельских общин из разных рязанских и липецких сел, которые впоследствии причисляли себя к "истинно-православным" (ИПХ-ИПЦ).

8 июня 1935 — арестован как «идейный руководитель массового выступления религиозных масс». 15 августа 1935 — ему было предъявлено «Обвинительное заключение».

11 сентября 1935 — приговорен к 8 годам тюремного заключения. Отправлен в Карлаг, где в 1938 — арестован.

В 1938 приговорен к ВМН. 23 сентября 1938 — расстрелян.

Источники:

Из истории гонений Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви. Конец 1920-х — начало 1970-х годов/ Новомученники и исповедники Российские

пред лицом богоборческой власти [Электрон. ресурс]. URL: http://www.histor-ipt-kt.org (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

Мы были обречены на страдание. Интервью с Чесноковым Иваном Федоровичем об общине ИПЦ/ Журнал "Карта", N 2, 1993 год. Рязань. Стр. 29-31. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/64241410?lc=ru (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

1. Биография. Гречищев Ксенофонт Михайлович. 1873-1957.

Начальное образование Г. получил в земской школе. Отличаясь любознательностью, он окончил ее «первым учеником» (1883). Затем обучался в Рязанском духовном училище и семинарии. Однако стать священнослужителем или продолжить духовное образование, на чем настаивал отец, не захотел. Летом 1894 Г. вместе с товарищем по семинарии А.И. Шибковым (впоследствии проф. каф. судебной мед. Ростовского мед. ин-та) на 200 руб., вырученных от благотворительного спектакля, который поставила труппа любителей драматического искусства при клубе велосипедистов в Рязани с участием будущего нар. артиста СССР Н.К. Яковлева, отправился в Томск и поступил на мед. ф-т Том. ун-та.

Из-за нехватки средств (завод отца к тому времени уже не работал) подрабатывал делопроизводителем в Об-ве вспомоществования учащимся за 5 руб. в мес, конторщиком на строительстве Средне-Сиб. ж. д. (между Ачинском и Кемчугом), статистиком в земстве, занимался репетиторством. Правлением ун-та был освобожден от платы за слушание лекций. В 1895/96 получал стипендию им. коммерции советника Трапезникова, но за участие в студ. волнениях (1896) был лишен ее. На год был лишен и права проживания в общежитии. Затем в течение двух лет назначался на стипендию графа Игнатьева. Во время учебы в ун-те являлся чл. Рязанского землячества, а затем объединения всех землячеств том. студентов. Был гл. библиотекарем нелегальной студ. библиотеки, посредником-представителем студенчества при Том. об-ве вспомоществования учащимся. Он одним из перв. выдвинул идею о налаживании студ. кооперативной торговли, выручка от которой (около 50 руб. в месяц) расходовалась на помощь нуждающимся студентам и пополнение студ. библиотеки. На 4-м и 5-м курсах опубликовал ст. «Заработки том. студентов» в ж. «Начало» и «Клиники Том. ун-та в сан. отношении по данным лаб. исследования» в газ. «Сиб. вестн.».

На 5-м курсе принял участие в студ. волнениях, вызванных избиением полицией петербургских студентов в нач. февр. 1899, как один из организаторов, был отчислен правлением ун-та без права поступления в ун-ты России и выслан под надзор полиции в Рязань. Осенью того же года Г., собрав необходимую сумму, уехал в Германию для завершения образования. Учился на мед. ф-те Берлинского ун-та у терапевта Э. Лейдена, хирурга Э. Бергмана, офтальмолога Хиршберга, невропатолога и психиатра Г. Жоли. Окончил ун-т, защитив работу «Die Augenheilkunde des АН Abban (X Jahrhundert). Zum erstenmal ins Deutsche ubertrageue» (1900).

В том же году вернулся в Россию, где выдержал испытания в мед. испытательной комиссии Казанского ун-та и получил диплом со ст. лекаря с отличием (medicus cum eximia laude). Некоторое время работал врачом на Щербиновском каменноугольном руднике в Донбассе, затем занимался частной практикой в Кайдаках (предместье Екатеринослава). В апр. 1901 - янв. 1902 был участковым врачом на Екатеринославской ж. д. В февр. 1902 его избрали по конкурсу томским городским сан. врачом. Г. стал одним из перв. сан. врачей Сибири.

В 1904 в связи с нач. Рус.-япон. войны был призван в ополчение и служил ст. врачом 5-й и 8-й дружин, расквартированных на ст. Тайшет и Тулун в Иркут. губ. После демобилизации (1905) вернулся в Томск и продолжил работу городским сан. врачом. Будучи сан. врачом Томска, занимался упорядочением регистрации инф. больных, предложив для этой цели карточку-рецепт, организовал школьно-сан. надзор. По его инициативе в 1903 в городе была введена должность втор. сан. врача, а затем и третьего, в штате городского сан. бюро появился статистик. Была организована сан.-бактериол. лаб., дезинфекционная служба. Г. упорядочил ночные дежурства при городской бесплатной лечебнице, по его инициативе были установлены обязательные дежурства врачей с 10 вечера до 6 часов утра для оказания неотложной помощи. Причем городские власти оплачивали помещение, предоставляли конный выезд и служителя. Был одним из инициаторов строительства городского водопровода. Стали издаваться «Изв. Том. городского упр.», которые в последующем были переименованы во «Врач,-сан. хронику г. Томска» (1907).

С 1907 Г. - участковый врач Макинского переселенческого участка Кокчетавского у. Акмолинской обл. (Акмолинский переселенческий р-н), где он организовал постройку больницы, мед. обслуживание переселенцев, вел борьбу с эпид. болезнями. С 1910 по 1911 - сан. врач упр. курортов Кавказских минерал, вед в Ессентуках. Вел борьбу с холерой, осуществлял сан. надзор за пищевыми предприятиями, изучал демографические процессы.

Затем вернулся в Томск, где был назначен зав. городским сан. бюро. Занимался дератизацией в целях профилактики чумы, насаждением деревьев в черте города, выступал за закрытие публичных домов как источников распространения венерич. болезней, изучив в этой связи распространение сифилиса в Томске. Его ближайшими сторонниками были председатель врач.-сан. совета Том. городской управы П.Ф. Ломовицкий, врачи П.М. Мультановский, К.И. Плоскирев, Б.З. Ноторин и др.

В 1913 перешел ст. врачом на строительство и эксплуатацию Оренбургско-Орской ж. д. В 1914 был мобилизован, служил ст. врачом и ординатором 565-й и 694-й дружин Оренбургского воен. госпиталя, затем 124-го Оренбургского эвакогоспиталя. Одновременно продолжал работу на ж. д., где занимался организацией врач.-сан. службы.

В июле 1918 по приглашению товарища министра внутренних дел Временного Сиб. правительства А.А. Грацианова занял должность зав. отделом нар. здравия при МВД. В правительстве адмирала А.В. Колчака был начальником врач. сан. упр. Занимался орг. мероприятиями по борьбе с эпидемиями брюшного и сыпного тифа, холеры.

В кон. дек. 1919, находясь в Иркутске, Г. по предложению Ф.Н. Петрова и П.Н. Обросова был назначен Воен.-рев. комитетом чл. бюро комиссариата здравоохранения, а в марте 1920 - зав. сан.-статист, подотделом Иркут. губздрава. С мая 1920 заведовал сан.-эпидемиол. подотделом Сибздрава в Омске, занимался организацией противоэпид. службы. Одновременно с окт. 1920 по март 1922 - зав. сан.-эпидемиол. подотделом отдела здравоохранения Сибопса. В 1920 принял активное участие в организации Ом. мед. ин-та. В 1921-1940 - проф., зав. каф. общей (эксперим.) гигиены этого ин-та (утв. ГУС в должности проф. по каф. гигиены в 1922).

На основании решения ВКК при НКЗ РСФСР (1935) ему приказом НКЗ РСФСР (1937) были присвоены учен. ст. д-ра мед. наук и учен, звание проф. по каф. коммунальной гигиены. В 1923-1929 - зав. учеб. частью ин-та. Входил в состав правления Ом. мед. ин-та, неоднократно временно и. о. директора. Одновременно в янв. -окт. 1922 - врач для поручений Ом. упр. уполномоченного РОКК по Сибири, в 1922-1925 - городской врач-эпидемиолог Ом. губздрава. С февр. по июль 1924 -консультант-санэпидемиолог подотдела Сибкрайздрава (Новосибирск).

С сентября 1938 находился под следствием при УНКВД по Ом. обл., в августе 1939 в связи с превращением дела был освобожден. С авг. 1940 по сент. 1951 - зав. каф. коммунальной гигиены ТМИ (в янв.-сент. 1942 - проф. каф. общей гигиены). По совместительству в 1941-1942 - ст. госсанинспектор Том. горздрава. В разные годы читал курсы коммунальной гигиены, воен. гигиены для студентов сан. и леч. ф-тов. Г. занимался изучением распространения инф. болезней, их профилактикой и организацией противоэпид. мероприятий, вопросами планировки и застройки населенных мест с точки зрения гигиены. В круг его науч. интересов входило изучение распространения сифилиса, туберкулеза, холеры, чумы, сыпного и возвратного тифа. В докл. на 4-м Всерос. съезде эпидемиологов и сан. врачей он дал характеристику эпидемии тифа на территории Сибири в период Гражданской войны. Изучал роль ж. д. в распространении эпид. болезней и был приглашен в НКЗ с докл. «Особенности противоэпид. организации на путях сообщения Сибири в связи с уроками прошлого и перспективами на будущее». Результатом этого доклада явились организационные мероприятия по перестройке противоэпид. службы в стране. Им был также написан ряд популярных ст. и брошюр по эпид. болезням, гигиене населенных мест и др.

Г. принимал активное участие в работе различных комиссий по выбору пром. площадок, разработке генпланов развития ряда сиб. городов и Казахстана, курортных мест, устройства их водоснабжения и канализации. При каф. общей гигиены Ом. мед. ин-та Г. организовал курсы по подготовке сан. врачей, которыми он заведовал. В 1925-1932 на курсах было подготовлено 120 сан. врачей для Сибири. По предложению Зап.-Сиб. крайздрава, Ом. мед. ин-та, СНР, Ом. мед. об-ва и ВАРНИТСО Г. в 1934 организовал и возглавил науч.-консультационное бюро при ин-те по организации межрайонных врач. конф. для мед. работников периферии Ом. обл. В 1930 в Ом. мед. ин-те по его инициативе был открыт сан.-гиг. ф-т. В годы Вел. Отеч. войны Г. вошел в состав бюро по координации науч. работ, выполняемых на разных каф. ТМИ и в др. науч. подразделениях города (1941). Г. принимал участие в работе Зап.-Сиб. съезда здравотделов (Новониколаевск, 1923), I съезда врачей Сибири (Томск, 1926), Междунар. гигиенической выставки (Дрезден, 1930), Краевого съезда врачей (Красноярск, 1931), IV Все-союзн. водопроводного и сан.-техн. съезда (Москва, 1931), II Всесоюзн. конф. по охране чистоты атмосферного воздуха (Москва, 1938), Всесоюзн. съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов (Москва, 1947) и др. Был делегатом краевого съезда науч. работников (Новосибирск, 1932), V Ом. обл. конф. профсоюза работников высшей школы и науч. учреждений. В 1949 командировался в Москву, Ленинград и Горький, где ознакомился с практикой и методикой преподавания коммунальной гигиены, приобрел оборудование и новые учеб.-метод, пособия. Авт. более 100 работ.

Многогранной была также обществ. деятельность Г. Он являлся одним из инициаторов создания и перв. секретарем Об-ва практ. врачей Томска. Избирался выборщиком от Томска на выборах в IV Гос. думу (1912). После Февральской революции был членом комитета нар. власти Оренбурга. В период Окт. революции был председателем Оренбургского отд-ния Всерос. союза врачей армии и флота и его представителем в Совете солдатских депутатов. В 1926-1928 - депутат, чл. президиума и председатель секции здравоохранения Ом. горсовета. В 1929 -чл.-учредитель, председатель временного бюро инициативной гр., в 1929-1932 - председатель президиума Ом. городского отд-ния ВАРНИТСО. С 1930 - чл. мед.-биол. секции, с 1932 - чл. профес.-техн. секции, в 1930-1932 - чл. учен, совета НКЗ РСФСР (Москва). В 30-х состоял чл. и председателем различных комиссий Сибкрайисполкома, Ом. облисполкома, Ом. горсовета по здравоохранению, коммунальному хозяйству и планированию. В 1936-1939 - чл. редколлегии при директоре Ом. мед. ин-та. С 1940 - чл. совета сан.-гиг. ф-та, с 1941 - чл. совета ТМИ. С 1944 - чл. ред. комиссии по изданию «Тр. ТМИ». С 1943 - чл. сан.-эпид. совета Новосиб. облздрава, с 1944 - Том. облздрава. Председатель сан.-техн. гр. по рассмотрению материалов проекта планировки Томска (с 1945). Был председателем Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва гигиенистов. Опубликовал более 70 ст. в местных газ., выступил в 20 передачах на радио по вопр. сан. благоустройства населенных пунктов Сибири и борьбы с эпид. болезнями.

Был знатоком в обл. гигиены, высоко эрудированным педагогом. За заслуги в области медицины Г. был избран почетным чл. Об-ва практ. врачей Томска (1907) и Ом. мед. об-ва (1926). В 1926 в связи с 25-летием науч. и обществ, деятельности Г. президиум Ом. горсовета учредил премию его имени в размере 250 руб. за лучшую науч. работу по городской санитарии. В 1933 III общегородской слет ударников науч. работников и студенчества Омска премировал Г. отрезом на костюм. В 1934 Ом. горсовет и горком ВКП(б) наградили его грамотой и ценным подарком (часы с цепочкой). В 1935 в связи с 15-летием Ом. мед. ин-та и в знак заслуг Г. перед мед. наукой и в деле оздоровления Сиб. края НКЗ РСФСР наградил его 1000 руб. и объявил благодарность. В 1936 в связи с 35-летием науч. и обществ, деятельности Ом. облисполком наградил Г. грамотой и выделил меблированную квартиру в Доме специалистов. В 1945 Ин-том гигиены (Москва) выдвигался в чл.-корр. АМН СССР, но не был избран.

Г. скончался на 84-м году жизни в Иркутске 4 января 1957. Похоронен, согласно завещанию, в Томске. Был женат на Наталье Ивановне (дев. Тыжнова, ум. между 1940 и 1947), дочери священника и сестре известного сиб. историка и краеведа И.И. Тыжнова. Их дети: Кирилл (1905-1976), канд. техн. наук, работал доц. ТЭМИИТ; Евгений (р. 1911), работал начальником путевой гео-техн. ст. службы пути в упр. Вост.-Сиб. ж. д. в Иркутске; Игорь (р. 1917), погиб во время Вел. Отеч. войны. Все окончили ТИИ (н-ыне ТПУ).

Награды: медаль «За доблестный труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1946).

Источники:

Гречищев Ксенофонт Михайлович/ Мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД". Томск [Электрон. ресурс]. URL: http://nkvd.tomsk.ru (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1352; Архив СибГМУ. Личное дело К.М. Гречищева; Сиб. сов. энцикл. М., 1929. Т. 1; БМЭ. 2-е изд. 1958. Т. 8; К.М. Гречищев: Некролог// Красное знамя. 1957. 19 янв.; Памяти К.М. Гречищева // Мед. работник. 1957. 19 февр.; Мендрина Г.И. У истоков сан. службы: к 125-летию со дня рождения К.М. Гречищева// Сиб. мед. ж. 1998. № 1-2; Федотов Н.П. Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 2000. № 4.

Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета - Томского медицинского института-Сибирского государственного медицинского университета. 1878-2003. Т-1.с. 173-174.

1. Великанов Михаил Дмитриевич

Великанов Михаил Дмитриевич. 1893 г.р. (45 лет). Место рождения: с. Никольское (ныне Сапожковского района Рязанской области), по другим данным в с. Зимино ( нынешняя терр. Захаровского района Рязанской области). Из семьи псаломщика. Выпускник Рязанского Духовного училища и Духовной семинарии. Работал учителем земской школы в селе Еркшур Рязанского уезда. На действительной службе с 28.07.1914 года, был призван по мобилизации в государственное ополчение, 104-я пешая Рязанская дружина государственного ополчения 18-й бригады, Московский военный округ, Северо-Западный фронт. Ратник нестроевой команды на 12.1914-02.1915 гг. Младший унтер-офицер на 01.08.1915 г. Обучающийся в Псковской Школе прапорщиков ополчения. Прапорщик ополчения на 17.08.1916 г). Младший офицер, 81-я пешая Московская дружина государственного ополчения 14-й бригады ГО; Северо-Западный, Западный фронты. Воевал в составе 436-го Новоладожского пехотного полка в составе 12-й армии на Северном фронте. Подпоручик РИА. Командир роты 20.08.-26.10.1917 гг. Поручик. Награжден Георгиевским крестом 4 степени с лавровой ветвью (№981887; Приказ 109 пехотной дивизии от 26.10.1917 г.) Избирался в состав полкового комитета после 03.1917 г. Выборный командир 436-го пехотного Новоладожского полка (после 12.1917 г.). В Годы Гражданской войны в Красной армии. Командующий армией (командарм) 2-го ранга (1937), комкор (1935). В 1918 г. командовал 2 Симбирским полком и 1 бригадой 24 Симбирской Железной стрелковой дивизии. Командующий Уфимской ударной группой (III.— IV.1919 г.), группой войск обороны Оренбурга (IV.—VII.1919 г.). Начальник 20 стрелковой дивизии (VII.19 г.-IX.1921 г.), командующий группой войск Тифлисского направления, 1921-1923 командир 1-й Кавказской стрелковой дивизии, 9-го стрелкового корпуса, начальник гарнизона г. Владикавказа.

В мае 1920 года участник операции по оккупации и советизации Азербайджана. В мае 1920 года руководил подавлением восстания в Гяндже, Азербайджан. В январе-марте 1921 года участник советско-грузинской войны и советизации Грузии.

В 1922 году окончил Высшие военно-академические курсы командного состава РККА. Командовал стрелковой дивизией и стрелковым корпусом. С 1923 года помощник командующего войсками Северо-Кавказского военного округа и Приволжского военного округа. Член РКП(б) с 1924 года. В 1928 году окончил курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1928 года последовательно помощник командующего войсками Сибирского военного округа, Среднеазиатского военного округа, Московского военного округа. С 1930 года вновь помощник командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. С декабря 1933 года командующий войсками Среднеазиатского военного округа. В ноябре 1935 года ему присвоено персональное воинское звание комкор. С июня 1937 года командующий войсками Забайкальского военного округа. 15 июня 1937 года Великанову присвоено воинское звание командарм 2-го ранга. Член Военного совета при Народном комиссаре обороны СССР (1934—1937 гг). Награжден орденом Красного Знамени (1920), орденом Красного Знамени Азербайджанской ССР (1920), орденом Красного Знамени Армянской ССР (1921). Место жительства: г. Москва, ул. Метростроевская, д. 10, кв. 6. Арестован 20.12.1937 года. Осужден по т.н. "сталинским спискам" от 26.07.1938 года. Приговорен 29.07.1938 года ВКВС по обвинениям "в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации". Расстрелян 29.07.1938 года. Захоронен на полигоне НКВД "Коммунарка" под Москвой.

Реабилитирован 01.09.1956 года. Жена Великанова — Елизавета Яковлевна (1898 - 1970 гг.) — получила как "жена врага народа" в 1938 году 8 лет лагерей, а затем отбывала ссылку. В 1955 году реабилитирована. Сын Великанова Владимир был арестован в марте 1949 года и осуждён на десять лет лагерей "как социально опасный элемент".

Именем Великанова Михаила Дмитриевича в 1967 году в городе Рязани названа улица. На школе N 47 на улице Великанова, дом 9, установлена Памятная доска: "Улица названа в честь героя гражданской войны, командарма 2-го ранга Великанова Михаила Дмитриевича. 2712.1892 - 07.07.1938 г. Командующий войсками Среднеазиатского и Забайкальского военных округов. Награжден тремя орденами Красного Знамени. Необоснованно репрессирован. Реабилитирован в 1953 г. (посмертно)."

1. Теодорович Глафира Ивановна. 1878 - 1957. Биографическая справка.

Член РСДРП с 1899 г. Неоднократно арестовывалась за революционную деятельность, была в ссылке.

В 1917 г. член Енисейского губкома РСДРП(б), Средне-Сибирского областного бюро РСДРП(б).

В 1918 г. член Президиума ВЦИК, заведующая Агитационным отделом ВЦИК, начальник Политотдела Восточного фронта, член РВС Восточного фронта.

В 1919–1920 гг. член РВС 1-й армии Восточного фронта, член РВС 8-й армии Южного фронта, член РВС Запасной армии.

В 1920–1921 гг. на политической работе на транспорте. С 1921 г. на партийной работе.

В 1929–1930 гг. заместитель заведующего Отделом агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б).

Затем была ректором Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы (Свердловск), ректором Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы (Рязань).

С 1954 г. на пенсии.

Умерла в 1957 году Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

1. Пугачев Семен Андреевич. 1889 - 1943. Биографическая справка.

Участник 1-й мировой войны, капитан.

С апреля 1918 г. в РККА, служил в штабе Уральского ВО. В 1919 г. начальник оперативного отдела штаба 2-й армии Восточного фронта, начальник оперативного управления Особой группы Южного фронта, начальник оперативного управления Юго-Восточного фронта.

В 1920–1921 гг. начальник оперативного управления, начальник штаба Кавказского фронта.

C июня 1921 г. начальник штаба Отдельной Кавказской армии, одновременно с июля 1922 г. помощник наркомвоенмора ЗСФСР.

В 1923–1924 гг. командующий войсками Туркестанского фронта. Ответственен за "зачистки" на территориях насильно образованных Бухарских и Хивинских советских республик.

С мая 1924 г. командовал Кавказской Краснознаменной армией.

В 1925–1928 гг. заместитель начальника штаба РККА.

В 1927–1928 гг. военный консультант в составе советской делегации на Женевской конференции по сокращению вооружений.

В 1928–1930 гг. начальник штаба Украинского, затем Среднеазиатского ВО.

Арестован по делу «Весна» 1 марта 1931 года (также известно как «Гвардейское дело») — репрессии в отношении офицеров Красной армии, служивших ранее в армии Русской Императорской армии, и гражданских лиц, организованное в 1930—1931 годах органами ОГПУ. Только в Ленинграде в мае 1931 года по этому делу было расстреляно свыше тысячи человек. 12 марта освобожден.

С сентября 1932 г. начальник Военно-транспортной академии РККА. Член ВКП(б) с 1934 г.

Арестован 10 октября 1938 г. На состоявшемся 26 октября 1939 года суде, несмотря на то, что он отказался от данных на предварительном следствии показаний, выбитых из него следователями НКВД под пытками, он был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Умер в тюрьме 23.03.1943 года.

Реабилитирован в 1956 г.

1. Иванов Иван Васильевич. 1902 – 1976. К вопросу об ответственности за массовый террор.

В 1924–1925 гг. в РККА. Член ВКП(б) с 1926 г. В 1926–1928 гг. секретарь месткома 1-го Коммунистического интерната Московского текстильного техникума. В 1928–1930 гг. в газетах «Общество потребителей», «Кооперативная жизнь» (Москва).

В 1930–1933 гг. секретарь Пронской районной контрольной комиссии ВКП(б) Рязанского округа Московской области.

В 1933–1934 гг. секретарь Сараевской районной контрольной комиссии ВКП(б) Рязанского округа Московской области.

В 1934–1937 гг. инструктор, заведующий Культурно-пропагандистским отделом, 2-й секретарь Сараевского райкома ВКП(б) Рязанского округа Московской области. Являлся одним из проводников советской репрессивной политики по отношению к рязанскому крестьянству.

В 1937–1938 гг. инструктор Отдела руководящих партийных органов Рязанского обкома ВКП(б).

В 1939 г. слушатель Курсов НКВД СССР. Капитан государственной безопасности.

В 1939–1941 гг. начальник Управления НКВД—НКГБ—НКВД по Свердловской области. Майор государственной безопасности.

В 1940 году награжден орденом «Знак Почёта» - "за успешное выполнение заданий Правительства по охране государственной безопасности".

В 1941–1942 гг. начальник Отдела специальных поселений НКВД СССР.

В 1943–1944 гг. начальник Оперативно-чекистского отдела Управления исправительно-трудового лагеря и строительства НКВД Широковской, Вилухинской государственной электростанции.

Полковник ГБ(1943).

В 1944–1946 гг. председатель Комиссии проверочно-фильтрационного пункта (Кишинев).

В 1947–1948 гг. управляющий трестом «Каззолото» МВД (Степняк).

В 1948–1956 гг. директор завода «Труд» МВД (Новосибирск).

В 1956 г. директор п/я 284 (Красноярский край).

С октября 1956 г. на пенсии.

Умер в 1976 году в Рязани.

1. Буданцев Сергей Федорович. 1896 — 1940.

В 1915 - 1916 гг. был студентом историко-филологического факультета Московского университета. В 1916 - 1918 гг. Буданцев побывал в Персии в составе 25-го Восточно-Персидского отряда Всероссийского Земского союза, затем работал журналистом на Кавказе (в «Известиях Бакинского Совета») и в Астрахани (редактировал газету «Красный воин»).

Жена — поэтесса и переводчица Вера Ильина.

В 1916 опубликовал несколько стихотворений, отмеченных влиянием Маяковского, в 1920 году вышла единственная поэтическая книга Буданцева «Пароходы в Вечности. Стихи 1916—1920».

Известность Буданцеву принёс роман «Мятеж» (1922), в котором описаны разногласия между большевиками и эсерами. Для того, чтобы подчеркнуть экспериментальный характер своей богатой стилистики, Буданцев использовал при наборе романа различные типографские шрифты. По договорённости с Д. Фурмановым, который в 1925 опубликовал роман с таким же названием, роман в 1927 переименован в «Командарм».

В 1927 году принял участие в коллективном романе «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк».

Среди других его сочинений — фантастическая повесть «Эскадрилья Всемирной Коммуны» о всемирной революции и падении капиталистического строя. Одним из персонажей повести был Бенито Муссолини, согласно автору, казнённый восставшим народом (как это и произошло на самом деле, но годом позже). Один из авторов книги "Канал имени Сталина" (1934).

В 1938 году переехал в Рязань, но 26 апреля был арестован НКВД и приговорён к 8 годам лагерей по обвинению в «контрреволюционной пропаганде».

Летом 1939 года был этапирован на Колыму, где работал забойщиком на золотом прииске. Последнее письмо его жена, поэтесса и переводчица В.В.Ильина, получила в 1939 году. Умер в лагерном пункте «Инвалидный».

После реабилитации у Сергея Буданцева в 1959 году вышли две книги, в том числе неопубликованный ранее роман «Писательница», созданный в 1933-36 гг.

1. Иванов Иван Иванович. 1904 - 1976. К вопросу об ответственности за массовый террор.

1929 - техник, преподаватель, заведующий учебной частью специальной школы по подготовке железнодорожных кадров, Рязань.

1937 - секретарь комитета ВКП(б) Рязанского железнодорожного узла

1938 - секретарь Рязанского городского комитета ВКП(б).

1941 - 2-й секретарь Рязанского городского комитета ВКП(б).

1941 - 1947 - 2-й секретарь Рязанского областного комитета ВКП(б).

1950 - 1958 - 1-й секретарь Фрунзенского городского комитета КП(б)- КП Киргизии.

Награды: орден Трудового Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, Орден «Знак Почёта».

Умер в Душамбе в 1976 году.

1. Старостин Илья Устинович. 1895 г.р

Арестован ОГПУ 24 августа 1930 года. Обвинялся по ст. 58 УК в том, "что проводил активную работу против колхозов, занимался антисоветской агитацией, срывал мероприятия Советской власти".

На момент ареста имел семерых малолетних детей. Жена Старостина Ирина Павловна, 1893 г.р.

Тройкой при ПП ОГПУ Московской области 10 ноября 1930 года приговорен к высылке в Западно-Сибирский край на три года условно.

Реабилитирован.

Архивное уголовное дело N 2569 хранится в УФСБ по Рязанской области.

1. Ефанов Сергей Павлович. 1906 - ? НКВД. К вопросу об ответственности за массовый террор.

В органах госбезопасности: помощник оперуполномоченного 2-го отделения 3-го отдела 1-го управления НКВД по г. Москве и Московской обл. 28.10.1938—01.02.1939.

Следователь следственной части УНКВД по г. Москве и Московской обл. 01.02.1939—01.02.1940.

Ст. следователь следственной части УНКВД по г. Москве и Московской обл. 01.02.1940—09.12.1940.

Ст. оперуполномоченный 2-го отделения 3-го транспортного отдела УНКВД по г. Москве и Московской обл. 09.12.1940—03.1941.

Ст. оперуполномоченный 8-го отделения СПО УНКГБ по г. Москве и Московской обл. 03.1941—14.11.1941.

Ст. следователь ОО НКВД 1-го воздушно-десантного корпуса 14.11.1941—08.09.1942.

Сотрудник ОО НКВД Сталинградского фронта 08.09.1942—05.01.1943.

Сотрудник ОКР «Смерш» авиации дальнего действия, 05.01.1943—30.11.1944.

Сотрудник ОКР «Смерш» 18-й воздушной армии, 27.12.1944—01.06.1946.

Сотрудник Управления охраны № 1 МГБ СССР, 01.06.1946—12.02.1947.

Сотрудник Главного управления охраны МГБ СССР, 12.02.1947—03.06.1952.

Сотрудник отдела «Б» МГБ СССР, 03.06.1952—15.04.1953.

Сотрудник 2-го спецотдела МВД СССР, 15.04. 1953—01.04.1954.

Сотрудник 2-го спецотдела КГБ при СМ СССР, 01.04.1954-11.06.1959.

ОТУ КГБ при СМ СССР, 1961–1962.

На пенсии с 03.08.1962.

1. Принцев Сергей Петрович. 1919 - 1992 НКВД - КГБ. К вопросу об ответственности за массовый террор.

Образование: в 1941 г. окончил Ленинградский юридический институт, в 1965 г. — курсы при ВКШ КГБ при СМ СССР.

В органах государственной безопасности с 1940 г. — младший следователь ОО НКВД Северного фронта.

В Особых Отделах в Ленинградском военном округе в 1941–1945 гг.

В 1955 г. назначен начальником ОО КГБ при СМ СССР по Ленинградской военно-морской базе, Кронштадтской военно-морской крепости Ленинградского военного округа.

В 1959–1961 гг. — начальник ОО КГБ при СМ СССР по 1-й армии Киевского военного округа, затем до 1965 г. — начальник ОО КГБ при СМ СССР по Прибалтийскому военному округу.

В 1965–1966 гг. — заместитель начальника ОО КГБ СССР по Белорусскому военному округу, потом до 1971 г. — начальник ОО КГБ при СМ СССР по Туркестанскому военному округу.

С декабря 1971 г. по январь 1976 г. — начальник ОО КГБ при СМ СССР по Белорусскому военному округу.

В 1976 г. назначен начальником ОО КГБ при СМ СССР по Южной группе войск.

В 1978 г. уволен в запас КГБ по болезни.

Умер в 1992 г.

Награжден: орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 12 медалями.

Почетный сотрудник госбезопасности.

1. Лебедева Наталья Ивановна. 1894-1978. Биография.

В 1922 году рязанский городской отдел народного образования направил ее в Московский университет для специализации по археологии и этнографии. В 1924–1925 гг Лебедева училась в аспирантуре Археологического института. Работая в Государственном центральном музее народоведения (1922–1931 гг), Лебедева работала в экспедициях в Рязанской, Московской, Тульской, Калужской, Псковской, Новгородской, Смоленской областях, в Белоруссии.

В сентябре 1933 года Лебедева была арестована по сфабрикованному ГПУ групповому делу "Русская национальная партия" и сослана в Тюмень. Из-за резкого ухудшения здоровья в 1934 году ГПУ разрешило Лебедевой отбывать ссылку в Рязани.

Из-за репрессии к научной деятельности Лебедева смогла вернуться лишь в конце 1940-х годов. В 1951 году работала в составе комплексной археолого-этнографической экспедиции кафедры истории СССР Рязанского государственного педагогического института и Рязанского краеведческого музея. Исследования проводились в Шацком, Сараевском и Сасовском районах Рязанской области. В 1960 году работала в составе рязанского отряда Русской комплексной экспедиции Института этнографии АН СССР, исследования проводились в Кораблинском и Ряжском районах Рязанской области. При участии Лебедевой были разработаны маршруты отрядов комплексной экспедиции Института этнографии АН СССР в Рязанскую область в 1960, 1961, 1963 годах. "Выдающимся советским этнографом" назвал Лебедеву журнал Академии Наук СССР "Советская этнография".

В 1964 году Лебедева была реабилитирована "за отсутствием состава преступления". Работала в архиве Рязанского горисполкома.

Скончалась Наталья Ивановна Лебедева 19 марта 1978 года, похоронена на Скорбященском кладбище города Рязани.

Источники: Чельцова Нина. Репрессированная память / "Новая газета-Рязань" [Электрон. ресурс]. URL: http://novgaz-rzn.ru/nomer17072014_27/1747.html (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

Трибунский Павел. Н.И. Лебедева: начало пути / "Рязанская старина" [Электрон. ресурс]. URL: http://www.starina.ryazan.ru/27c.htm (дата обращения: ноябрь 2014 г.).

ГАРО

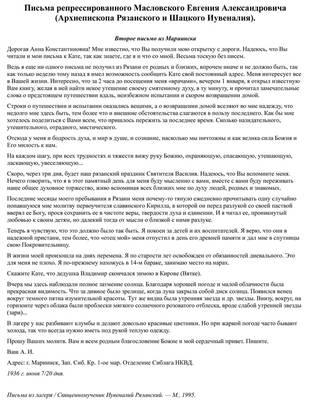

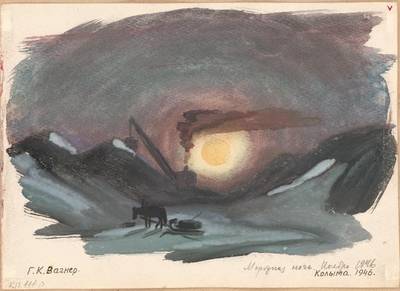

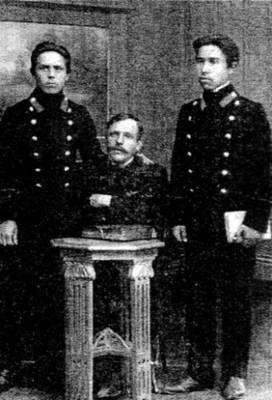

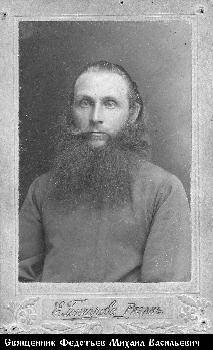

1. Фотографии Масловского Евгения Александровича (Иувеналия, архиепископа Рязанского и Шацкого).

Архиепископ Иувеналий (Ювеналий), в миру Евгений Александрович Масловский, родился 15 (27) января 1878 года в городе Ливны Орловской губернии в семье дворянина Александра Масловского и его жены Анны. Окончил гимназию, Казанскую духовную академию (1903 год) со степенью кандидата богословия. 10 февраля 1901 года пострижен в монашество. С 25 февраля 1901 года — иеродиакон, с 3 июня 1902 года — иеромонах. С 1903 года — член Урмийской духовной миссии (в Персии). С 1904 года — преподаватель Псковской духовной семинарии. С 4 октября 1906 года — настоятель общежительного Спасо-Елеозарова монастыря Псковской епархии; 6 октября епископом Псковским Арсением (Стадницким) возведён в сан игумена. С 23 октября 1910 года — настоятель Новгородского Юрьевского первоклассного монастыря, 14 ноября того же года возведен в сан архимандрита.

Высочайшим повелением от 29 июля 1914 года назначен епископом Каширским, викарием Тульской епархии (вместо Евдокима (Мещерского). Хиротонисан во епископа 24 августа того же года в Петербурге. Прибыл в Тулу 9 сентября 1914 года. С 28 июля 1917 года — епископ Тульский и Белевский. Участник Поместного собора Собора 1917—1918 годов.

С 1919 года — епископ Тульский и Венёвский. С 1920 года — епископ Тульский и Одоевский. В 1922 году на колокольне тульской Крестовоздвиженской церкви была найдена икона Божьей Матери. К церкви началось массовое паломничество, перед иконой совершались непрерывные молебные пения. Власти разогнали народ, отняли икону и арестовали свыше 50 человек, в том числе и епископа Иувеналия, который некоторое время находился в тюрьме, но затем был освобождён. С 17 октября 1923 года — архиепископ Курский и Обоянский.

В феврале 1924 года был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Работал сторожем. Участвовал в составлении «Соловецкого послания» находившихся в лагере архиереев советским властям, в котором предлагалось проводить в жизнь принцип взаимного невмешательства государства и церкви в дела друг друга.

В условиях лагерного заключения начал трудиться над «Архиерейским Торжественником», составившим впоследствии три тысячи страниц (в совершенстве знал церковный устав и поражал своих современников исключительной памятью на церковные песнопения). Сделал попытку связать практику древне-русских архиерейских служб, содержащихся в Чиновниках Московского Успенского собора, Холмогорско-Преображенского собора, Нижегородского Преображенского собора и Новгородского Софийского собора с современной церковной практикой, подведя различные местные особенности под единые правила для всех архиерейских служб. Рукопись была утрачена в 1935 году (она находилась у его знакомых на сверке при перепечатывании и случайно погибла в огне).

Сохранил верность митрополиту Сергию (Страгородскому) после опубликования «Декларации», в которой содержались существенные уступки советской власти. По его ходатайству был освобождён из лагеря. В мае 1928 года митрополит Сергий направил архиепископа Иувеналия для достижения согласия к отделившемуся от него после выхода «Декларации» митрополиту Ярославскому Агафангелу. Владыке удалось смягчить конфликт между двумя митрополитами.

С 27 апреля 1928 года — архиепископ Рязанский и Зарайский. С 7 августа 1929 года — архиепископ Рязанский и Шацкий. Принимал в епархию возвращающихся из ссылок священнослужителей, давая им приходы и помогая материально. В 1935 году арестованный священник из Старожиловского района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бежал из-под стражи и около недели скрывался в доме архиепископа, но был кем-то выдан, вновь арестован и сослан. Вернувшемуся из ссылки игумену Кириллу (Зеленину) дал приход, а после того, как власти изгнали его за организацию общины верующих и работу с молодёжью, также скрывал и его, спустя некоторое время направив на новый приход. О переживаниях владыки в конце его пребывания на Рязанской кафедре, можно судить по следующим его словам: «Жить стало трудно, никому нельзя довериться, так как не знаешь, какими людьми окружен. Люди продают себя и становятся агентами ГПУ».

22 января 1936 году был арестован, отправлен в Москву (содержался в Таганской и Бутырской тюрьмах) и приговорён к пяти годам лагерей. Обвинён в том, что «являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников, систематически с духовенством из числа арестованных вёл контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе Церкви на нелегальное положение, лично сам служил в церкви торжественную панихиду по бывшему русскому царю Николаю 2-му, произнес в церкви речь контрреволюционного содержания во время своего 20-летнего юбилея, он же разрешал производство тайных постригов, комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь…» (под юбилеем имелось в виду 20-летие архиерейский хиротонии, которое состоялось еще в 1934 году).

Был этапирован в Сиблаг, куда прибыл 15 июля. Примерно в это время писал в одном из писем: «Как бы мне хотелось поделиться с Вами всем, что пришлось пережить за последнее время. Сколько назидательного, утешительного, отрадного, мистического. Отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе, и сознание, насколько мы ничтожны и как велика сила Божия и Его милость к нам. На каждом шагу, при всех трудностях и тяжести вижу руку Божию, охраняющую, спасающую, утешающую, ласкающую, увеселяющую…».

Был направлен в лагпункт в селе Чистюнька при станции Топчиха Томской железной дороги, затем в лагпункт села Ворошиловка. Работал счетоводом-картотетчиком в финансовой части, бухгалтером, на общих работах (по десять часов в день), заведующим кладовой рабочего инструмента, сторожем. 30 июня 1937 года по состоянию здоровья переведён в Томскую инвалидную трудовую колонию.

Был арестован и 13 октября 1937 года Тройкой при УНКВД по Новосибирской области приговорён к расстрелу. В ночь с 24 на 25 октября расстрелян на Каштачной горе в Томске, где и похоронен в общей могиле.

Переписка рязанской учительницы, прихожанки архиепископа Иувеналия Анны Константиновны Арнольди прервалась с ним еще летом 1937 года. И долгие годы ничего не удавалось узнать о дальнейшей судьбе Иувеналия. Даже в 1989 году на запрос рязанского архиепископа Симона начальник рязанского УКГБ Чичелов продолжал скрывать правду о гибели Иувеналия: "... Для отбытия наказания был направлен в Сиблаг (г. Мариинск Кемеровской области). Сведениями о дальнейшей судьбе Масловского Е. А. не располагаем."

Официально реабилитирован как политически репрессированный 16 января 1989 года.

Прославлен в Соборе Рязанских святых 23 июня 1992 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 для общецерковного почитания.

В Рязани создан Фонд священномученика Иувеналия Рязанского. 25 октября 2004 года в рязанском Театре на Соборной состоялось торжественное заседание, посвященное памяти священномученика Иувеналия.

В 2004 году митрополит Курский и Рыльский Иувеналий (Тарасов) ушёл на покой и принял схиму с именем священномученика Иувеналия (Масловского), служившего на Курской кафедре до заключения в Соловки.

1. Побединка – Победное Скопинского района Рязанской области на карте

1. ЛВЗ на схеме города Рязани и спутниковой карте.

1. "О борьбе рязанских чекистов с контрреволюционным духовенством". Воспоминания рязанских чекистов, записанные сотрудниками Агитпропотдела Рязанского Губернского комитета ВКП(б): "Из истории и организации Рязанской губернской Чрезвычайной комиссии, борьба с контрреволюцией в губернии".

1. Киреев Владимир Александрович. 1925 - ?

1942-1945 – надзиратель тюрьмы № 1 УМВД Херсонской области.

1945-1946 – курсант Киевской офицерской школы МВД СССР

1946-1948 – оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом УМВД Киевской области

2948-1950 – старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом УМВД Киевской области

1950 – прораб Гидроузла МВД СССР

1950-1951- начальник лагерного отделения № 6 Цимлянского гидроузла МВД СССР

1951-1952 – старший оперуполномоченный Лагерного отделения № 7 Стройуправления Цимлянского Гидроузла

1953 – старший инспектор-ревизор отдела снабжения Управления Нижне-Донского ИТЛ МЮ

1953-1955 – заместитель начальника отдела по режиму 1 отдела Чукотского ИТЛ УСВИТЛа ГУЛАГА МВД СССР

1955 – оперуполномоченный ОБХСС УМ УМВД Балашовской области в г. Урюпинске

1956-1959 – заместитель начальника спецлагпункта строгого режима УМВД Балашовской области

1959-1960 – начальник тюрьмы № 2 ОМ3 УВД Сталинградской области

1960-1967 – начальник ИТК-5 ОМ3 УВД Сталинградской области

1967-1968 – заместитель начальника ОПЖС, начальник отдела материально-технического обеспечения ХОЗО УООП Волгоградского облисполкома

1968-1973 – начальник ИТК-12 ОИТУ УВД Волгоградской области

1973 – помощник начальника ВСШ по хоз. части

1974 – уволен в запас по болезни

1. Новиков Александр Нефедович. 1904–1963 гг. К вопросу об ответственности за массовый террор.

с 1939 г. — ответственный инструктор Ленинского РК ВКП(б) (г. Москва);

с июля 1939 г. — зам. начальника, начальник отделения Отдела кадров НКВД СССР;

с 5 апреля 1942 г. — начальник Отдела кадров и зам. начальника ГУЛАГа по кадрам;

с 2 сентября 1947 г. — помощник начальника У МТС МВД СССР;

с 16 февраля 1948 г. — зам. начальника УМТС МВД СССР;

с 18 июля 1956 г. — зам. начальника ОМТС МВД СССР;

с 25 августа 1956 г. — начальник отдела оборудования ГУВС МВД СССР;

с 30 октября 1957 г. — начальник квартирно-топливного отдела ГУВС МВД СССР;

с 1960 г. — зам. начальника отдела материалов УВС МВД РСФСР;

с 8 декабря 1961 г. — начальник Центральной объединенной базы УВС МВД РСФСР;

Спецзвания: с 16 мая 1941 г. — старший лейтенант гб; с 15 мая 1942 г. — капитан гб; с 17 июля 1944 г. — полковник гб.

Награды: орден «Знак Почета» (3 июля 1943 г., за строительство аэродромов); орден Красной Звезды (29 декабря 1944 г., за выполнение заданий правительства в годы войны).

Умер 4 мая 1963 г.

1. Попов Митрофан Николаевич. 1902 – ? гг. К вопросу об ответственности за массовый террор.

Партстаж с 1922 г.. В органах госбезопасности с 1932 г.

Образование — высшее (Московский гидротехнический институт в 1929 г.).

С 15 января 1932 г. — инженер проектного отдела строительства канала «Москва — Волга» ОГПУ;

с 1 июня 1935 г. — начальник отдела проверок (там же);

с 9 ноября 1935 г. — начальник отдела оперативного планирования и нормирования (там же);

с 1 апреля 1936 г. — начальник планово-производственного отдела (там же);

с 22 февраля 1939 г. — начальник Гидротехнического отдела ГУЛАГа НКВД СССР (г. Москва);

с 13 июня 1939 г. — начальник Гидротехнического отдела и зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР;

с 17 августа 1940 г. — начальник Управления промышленного и капитального строительства и зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР;

с 25 сентября 1941 г. — зам. начальника Главпромстроя НКВД СССР;

с 3 апреля 1942 г. — начальник Гидротехнического отдела и зам. начальника Главпромстроя НКВД СССР;

с 5 июня 1943 г. — зам. начальника УОС НКВД СССР (Куйбышевская область);

с 5 ноября 1943 г. — зам. начальника ГУЛТМП НКВД СССР (г. Москва);

с 3 октября 1945 г. — начальник Планового отдела НКВД СССР;

с 1 ноября 1948 г. — зам. начальника Главгидростроя МВД СССР;

с 1950 г. — зам. Министра сельского хозяйства СССР.

Спецзвания:

с 22 апреля 1940 г. — майор гб; с 18 февраля 1943 г. — инженер-полковник.

Награды: орден «Ленина» (14 июля 1937 г., за строительство канала «Москва — Волга»).

1. Сергеев Иван Трофимович. 1908 -? гг. К вопросу об ответственности за массовый террор.

Партстаж с 1930 г. В органах госбезопасности с 1939 г.

Образование — низшее.

С 27.02.1939 — зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР и нач. Лесного отдела ГУЛАГа;

с 09.03.39 — зам. нач. ГУЛАГа и нач. Управления лесной промышленности ГУЛАГа;

с 01.03.41 — нач. Беломорско-Балтийского УИТЛ и комбината НКВД (г. Медвежьегорск);

с 08.09.41 — нач. Карело-Финского УОБР НКВД (по совместительству) (г. Петрозаводск);

с 01.06.42 — нач. 9 района Тагилстроя НКВД (г. Нижний Тагил);

Спецзвание: с, 05.03.39 — майор гб;

Награды:

орден Трудового Красного Знамени;

орден «Знак Почета» (1940 г., за обеспечение государственной безопасности страны). С 1939 г. — депутат Верховного Совета РСФСР.

1. Именем Урицкого в Рязани (с советской эпохи) названа улица.

Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918). В октябре 1917 года член Военно-революционного центра большевистской партии по руководству вооружённым переворотом и свержением правительства России. С 10 марта 1918 председатель Петроградской Чрезвычайной Комиссии. С апреля 1918 совмещал этот пост с должностью комиссара внутренних дел Северной области. Ответственен за аресты и казни противников большевистского переворота и репрессии по отношению к представителям враждебных, по мнению большевиков, социальных классов.

После октября Урицкого назначили членом Военно-революционного комитета, временным комиссаром ВРК в Министерстве иностранных дел и комиссаром по делам Учредительного собрания, а после переезда правительства в Москву – председателем ПетроЧК и наркомом Северной Коммуны по иностранным и внутренним делам. Рекомендовал его на этот пост Ленин, причем несмотря на то, что Урицкий был непримиримым противником Брестского мира с Германией.

Видимо, здесь сыграло свою роль крайне вызывающее поведение Урицкого во время ареста членов императорской семьи и разгона Учредительного собрания. Например, на заявлении одного из арестованных по поводу отвратительных условий содержания в камере он написал следующую резолюцию: «Не мы строили, не вам жаловаться». Ответ чисто ленинский, особенно если учесть, в каких тепличных условиях содержался в Лукьяновской тюрьме при царизме сам Урицкий.

Как вел себя Урицкий на посту председателя ПЧК, достаточно хорошо известно. Вот, например, что пишет Маргулиес в своей книге «Год Интервенции»: «Секретарь датского посольства Петерс рассказывал, как ему хвастался Урицкий, что подписал в один день 23 смертных приговора». Говорят, что от природы Урицкий не был жесток. Но его положительные задатки стали исчезать в кровавой обстановке первого года революции. Возможно, что прав и Алданов (Ландау), в своем очерке «Убийство Урицкого» написавший, что такое поведение Урицкого можно объяснить его поздним присоединением к большевикам, породившим у него чувство вины перед революцией.

Но не стоит сбрасывать со счетов и его слабоволие и нежелание противостоять кровожадному напору Зиновьева и Ленина. Особенно ярко это проявилось после убийства 20 июня 1918 года Володарского, когда Ленин направил Зиновьеву следующую телеграмму: «26 июня 1918 г. Также Лашевичу и другим членам ЦК. Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-можно! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает».

Урицкий прекрасно знал, что в те дни ни в одной из питерских газет и ни на одном митинге не было призывов к массовому террору. Но противостоять Ленину и Зиновьеву не решился. Именно этот массовый террор и послужил главной причиной смерти Урицкого, так как одной из его жертв был некто Перельцвейг, близкий друг Каннегисера. 30 августа 1918 года Урицкий был убит в вестибюле Народного Комиссариата внутренних дел Леонидом Каннегисером, который заявил, что мстил за расстрел своего друга, кадета Михайловского артиллерийского училища.

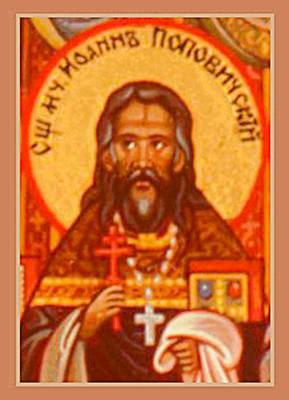

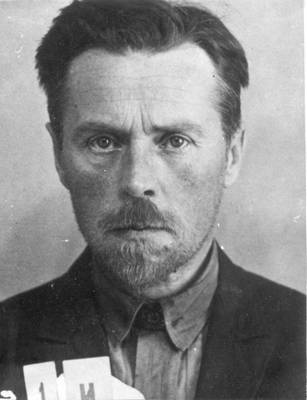

1. Алонин Матвей (Матфей) Александрович. 1879 - 1937.

Родился в 1879 году в Рязанской губернии, с. Стенькино.

Из семьи священника Александра Алонина.

Священник. После окончания Рязанской Духовной семинарии был рукоположен в 1899 году в сан диакона, а в 1909 - в священника. В 1929 году возведен в сан протоиерея.

В годы гражданской войны с женой Марией, сыном Михаилом (1905 г.р.) и дочерью Софией (1908 г.р.) проживал в селе Лысые Горы Новозыбковского уезда Черниговской губернии и служил в местной церкви.

Затем перевелся в Рязанскую епархию, где служил в селах Хавертово и Поляны.

С 1918 года как священнослужитель лишен избирательных прав представителями советских властей.

Последние годы жизни служил в храмах Коломенского района Подмосковья. В Никольской церкви в селе Погост Старки, а в 1936 году, его перевели в Успенский храм в селе Мячково (Церковь Успения Пресвятой Богородицы село Мячково).

В 1937 году советская власть решила Успенский храм в селе Мячково закрыть и переделать в зернохранилище.

Для обоснования закрытия церкви представителями власти было проведено собрание граждан. Коммунисты готовили высказывания за немедленное закрытие храма. Однако верующие, пришедшие на собрание, резко высказались против.

Подозрение чекистов в "срыве собрания" пало на священника. В октябре 1937 года сотрудники Коломенского районного отделения УНКВД арестовали Матвея Александровича.

Для дачи "показаний" было подготовлено несколько жителей села Мячково, которые подписали необходимые НКВД показания.

31 октября 1937 года протоиерей Алоин был заключен в Коломенскую тюрьму. Священник не признал своей вины и отверг все обвинения в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности.

Был этапирован из Коломны в Таганскую тюрьму Москвы.

14 ноября 1937 года тройка УНКВД по Московской области приговорила его к расстрелу.

Протоиерей Матфей Александрович Алонин был казнен 25 ноября 1937 года и тайно захоронен на полигоне НКВД Бутово.

Реабилитирован 17.06.1989 года.

Пречислен к священномученикам 17 июля 2002 года.

1. Тимофеев Николай Тимофеевич. 1885 - 1937. К вопросу об ответственности за террор.

В 1907 - 1908 гг. организовывал Боевую дружину большевиков. Был арестован, приговорен к 9 годам каторги. Освобожден после Февральской революции 1917 года.

На партийной работе, член ВЦИК и ЦИК СССР.

С ноября 1927 года - член Рязанского Губкопа партии, работал заведующим орготделом. В сентябре 1929 года после образования Рязанского округа избран секретарем окружного Комитета ВКП(б). На этом посту служил по май 1930 года. Несет ответственность за проведение репрессивной политики компартии по отношению к крестьянству в ходе насильственной коллективизации.

Затем работал в Оренбургской области, на Средней Волге, делегатом 16 и 17 съездов ВКП(б).

В 1937 году, будучи начальником политотдела Экспедиции подводных работ особого назначения, был репрессирован НКВД.

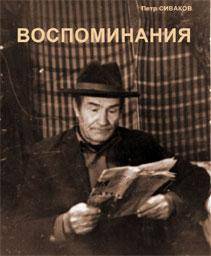

1. Сиваков Петр Никитич. 1913 - 1986. Биография.

Его прадед был крепостным крестьянином князей Гагариных.

От природы Петр Никитич обладал феноменальной памятью. С раннего детства стал вести дневниковые записи.

Его детство и отрочество выпало на годы насаждения на селе Советской власти, сопровождавшиеся голодом и кровопролитием .

Он был свидетелем волостного антисоветского крестьянского восстания осенью 1918 года, свидетелем боевых анти-большевистских акций крестьянских антоновских отрядов в 1921 году.

Рассказывал о конфискации имущества Белореченской церкви представителями Советской власти в 1922 году, о борьбе селян, пытавшихся не допустить разорения храма.

Семья Сиваковых жила в бедности: изба топилась по-черному, хлеб делали из «липовой муки», на всех детей не хватало обуви и одежды.

В 1931 году по рекомендации комсомола Петя Сиваков был принят на курсы при педагогическом училище в городе Шацке.

Во время учебы Петр Сиваков, как и других комсомольцы, был привлечен к операциям по раскулачиванию и выселению зажиточных крестьянских семей. Предупредил семью «кулаков» о грядущей акции.

Работал учителем в школах Можарского района. Заочно окончил учительский институт.

В 1953 году вернулся в своё родное село Белоречье. Был фотографом и художником (в Белореченской школе висели его картины. По его эскизу выполнен барельеф героя Советского Союза белореченца Александра Васина на памятнике погибшим землякам в годы Второй Мировой войны).

Петр Никитич помогал односельчанам грамотно составлять просьбы и заявления к властям, в его доме всегда было многолюдно.

Он не был ортодоксальным коммунистом, но искренне верил в справедливость социалистического общества. Осуждал сталинский режим и верил, что так называемые «враги народа» когда-нибудь будут реабилитированы.

Жил в Сараевский район Рязанской области.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов, основываясь на своих дневниковых записях, написал небольшие мемуары о своей жизни в селе и событиях, свидетелем и участником которых он был.

В день своего семидесятилетия Петр Никитич Сиваков передал рукопись младшему сыну Владимиру с просьбой придать ее гласности после его смерти.

Умер 26 декабря 1986 года.

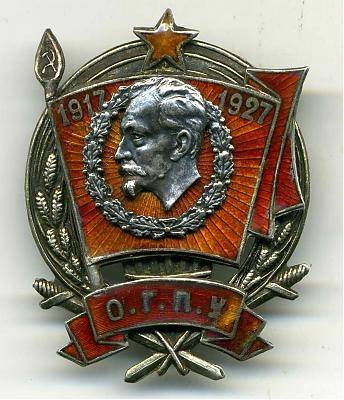

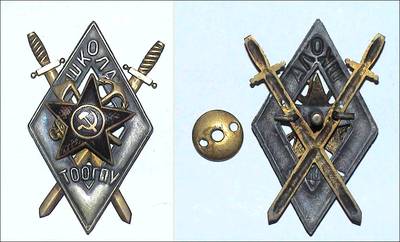

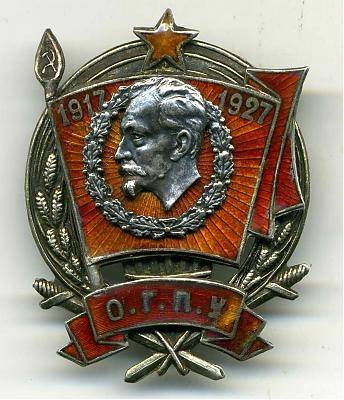

1. Нагрудный знак 5 лет ВЧК-ГПУ. "Почетный чекист". ( Знаки и награды ЧК - НКВД )