Государственный архив Рязанской области ГАРО

Имена (1743)

Дела (67)

Документы (162)

1. Именной список лиц, лишенных избирательных прав, по селу Добрые Пчелы Захаровского района Рязанского округа. 1934.

ГАРО. Ф. Р-28. Оп. 2. Д. 2. Л. 36.

Именной список лиц, лишенных избирательных прав, по селу Добрые Пчелы Захаровского района Рязанского округа. 1934. Протоколы собраний сельских советов о лишении избирательных прав.

В соответствие с инструкциями ВКПб и ОГПУ списки людей, лишенных избирательных прав, вывешивались на видных местах не позднее, чем за 20 дней до выборов. Списки "лишенцев" составлялись по всему городу району (в городе), рабочему поселку или селению.

Причинами лишения избирательного права советские власти и ОГПУ определили следующие категории населения:

- Лица, прибегавшие к наемному труду с целью извлечения прибыли;

- Лица, живущие на нетрудовой доход;

- Торговцы, посредники и т.п.;

- Служители религиозных культов;

- Бывшие служащие и агенты полиции и т.п.;

- Лишенные прав по суду;

- Умалишенные и подопечные;

- Члены семей от 18 лет, находящиеся на иждивении лиц, лишенных избирательных прав.

Ограничения в правах для "лишенцев" касались не только права избирать и быть избранным. Лишенцы не могли получить высшее образование, часто фактически лишались права проживать в Москве, Ленинграде, некоторых крупных городах. Лишенцы не имели возможности «занимать ответственные должности, а равно быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном». Они не имели право получать пенсию и пособие по безработице.

Лишенцам не позволялось вступать в профсоюзы, в то же время не члены профсоюза не допускались в руководство промышленных предприятий и организаций. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой низшей категории. Была проведена кампания по выселению лишенцев из коммунальных квартир, а также исключению их детей из школ. Они были лишены возможности учиться в старших классах и получать образование в ВУЗах. Вместо призыва в армию сыновья лишенцев зачислялись в так называемое «тыловое ополчение». В советских анкетах, заполняемых при приёме на работу, был пункт "лишались ли права голоса, когда и за что".

1. Место захоронения казненных большевиками заложников в ночь на 25 сентября 1918 года на территории Старого кладбища города Данков Рязанской губернии

Место захоронения казненных большевиками заложников в ночь на 25 сентября 1918 года на территории Старого кладбища города Данков Рязанской губернии [ныне Липецкой области].

В 2011 году на окраине старого городского кладбища г. Данков Липецкой (бывш. Рязанской губ.) области был установлен Памятный Знак одиннадцати расстрелянным в ночь на 25 сентября 1918 года большевиками заложникам *. От центра города до некрополя около 1,5 км. Примерно в 1 километре от кладбища находится собор Тихвинской иконы Божией матери (Советская площадь). Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CDtx4W1N

Долгие годы родственница расстрелянной в ту ночь данковской учительницы Любови Безменовой – Тамара Безменова – охраняла это место в поле за Данковским городским кладбищем, огораживала старой кладбищенской оградой, сажала деревья, приносила камни, – чтобы место захоронения заложников не запахали под зерновые.

Из документов Государственного Архива Рязанской области (ГАРО. Ф.Р-49.Оп.1, Д.373, л. 45) известно, что в Данковском уезде Рязанской губернии после покушения на Ленина большевиками было арестовано 250 заложников. Со многими из заложников местные советские функционеры просто сводили личные счеты. В частности, среди 11 расстрелянных большевиками в Данкове заложников была учительница [Любовь Безменова], отказавшаяся стать женой секретаря коммунистической партийной ячейки.

В ночь на 24 сентября 1918 года в Данкове был совершен антисоветский теракт – бомба была брошена в общежитие Данковского уездного Совета.

В 4 часа утра 25 сентября 1918 года чекисты и данковские большевики на окраине городского кладбища расстреляли одиннадцать заложников: Голева Алексея, купца; Окорокова Петра, бывшего исправника; Демидова Ивана, купца; Безменову Любовь, учительницу; Харкевича Михаила, служащего; Бардина Степана, купца; Трунина Виталия, бывшего начальника тюрьмы; Грищенко Никиту, служащего; Соболева Степана, техника; Веселовзорова Ивана, псаломщика церкви; Харламова Александра, правого эсера.

Одновременно были опубликованы списки новых заложников Рязанской Губчека, которые были освобождены лишь 12 октября 1918 года.

Памятный Знак и место захоронения казненных заложников, по сообщениям данковских СМИ, поддерживается в порядке. Учащиеся данковской средней школы N 6 и других учебных заведений, в День памяти жертв политических репрессий 30 октября посещают место захоронения, убирают его территорию.

* * *

Заложник — человек, удерживаемый силой с целью заставить кого-либо (родственников заложника, представителей власти или т. п.) совершить определённые действия, выполнить некие обязательства или воздержаться от совершения нежелательных действий ради освобождения заложника, недопущения его убийства или нанесения вреда его здоровью.

Взятие заложников широко применялось советской властью во время Гражданской войны в России и красного террора в 1918—1922 годах. Целый ряд из вовлеченных в гражданскую войну на стороне большевиков (по мнению ряда историков – до 40% от их общего числа) старых дореволюционных военных специалистов было принуждено красными воевать (работать) на их стороне под угрозой расстрела членов их семей, превращенных в заложников.

Примером взятия заложников государственными органами исполнительной власти является приказ Народного комиссара внутренних дел Г. И. Петровского от 3 сентября 1918 года, опубликованный в Еженедельнике ВЧК: "...Все известные правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должно быть взято значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления должен применяться массовый расстрел." (Еженедельник ВЧК. 1918. N 1. С. 11.).

1. Корнев Василий Степанович

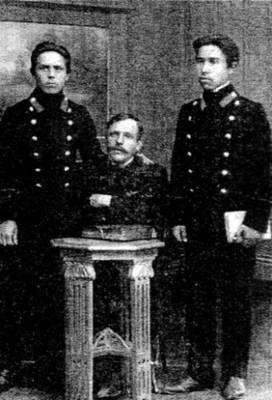

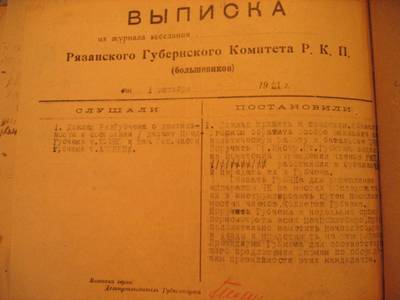

Корнев Василий Степанович, (23 (11) марта 1889 - 9 июня 1939). Родился в с. Старо-Кленское Раненбургского уезда Рязанской губернии. Учился в Александровской учительской семинарии и Московском учительском институте. Работал учителем. В 1916 году окончил Александровское военное училище в Москве. После чего поступил на службу прапорщиком в Русскую Императорскую армию. Участник Первой Мировой войны, награжден двумя орденами. В 1918 году в плену в Румынии. Военком Рязанской губернии. В 1918-1919 годах председатель Рязанского губернского комитета РКП(б). 6.1918 — 3.1919 — председатель Исполнительного комитета Рязанского губернского Совета. 23.8 — 11.1919 — председатель Рязанского губернского революционного комитета. 1920 — военком Харьковской губернии. 1920 — заместитель председателя Военного Совета войск военизированной охраны ВЧК при СНК РСФСР. 1920 — начальник войск военизированной охраны ВЧК при СНК РСФСР. 18.1.1921 — начальник Штаба войск ВЧК при СНК РСФСР. 5.2.1921 — 19.6.1922 — начальник Рабоче-крестьянский милиции НКВД РСФСР. Один из главных организаторов подавления крестьянского восстания в Тамбовской губернии. 1922—1924 — председатель Исполнительного комитета Томского губернского Совета. 1924—1925 — председатель Исполнительного комитета Омского губернского Совета. 1925—1929 — председатель Сибирского краевого СНХ. 11.6.1929 — 3.1930 — заместитель народного комиссара внутренних дел РСФСР. 3 — 8.1930 — председатель Всероссийского Союза молочной кооперации (Маслоцентр) Центрального Союза потребительских обществ РСФСР. 13.8.1930 — 2.1932 — заместитель председателя ВСНХ РСФСР. 2.1932 — 9.1933 — начальник Управления парфюмерной промышленности Народного комиссариата лёгкой промышленности РСФСР. 2.1932 — 9.1933 — заместитель народного комиссара лёгкой промышленности РСФСР. 1933—1937 — начальник строительства Ташкентского текстильного комбината. 1937—1938 — управляющий трестом Лесосиндиката. В 1938 году арестован НКВД, а 9 июня 1939 года расстрелян. (По другим данным - умер в тюремной санчасти до расстрела). Реабилитирован посмертно в 1956 году.

1. Мкртич Будагян. Из "Дела заключенных офицеров Армянской армии"

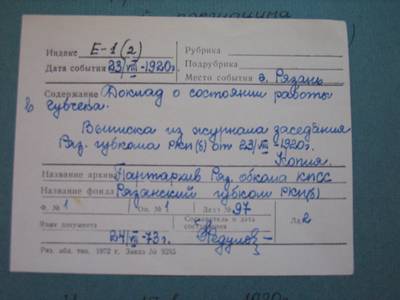

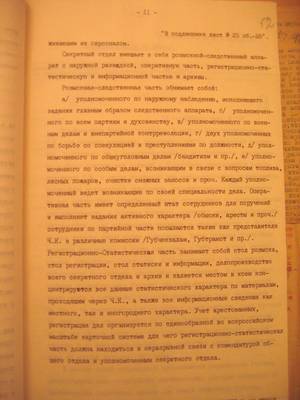

1. Путеводитель по информации о составе и содержании документов Партийного архива Рязанского обкома КПСС

1. Кисель - Загорянский Николай Николаевич. 1871 - 1953. Биографическая справка.

Родился в 1871 в Москве. Биографы говорят о происхождении Кисель - Загорянских от польско-украинского дворянского рода Киселей.Отец Кисель-Загорянский Николай Петрович, из потомственных дворян. Майор в отставке, делопроизводитель воинского начальника Московской губернии. Отец владел усадьбой и землями у с. Образцова Московской губернии.

Мать Кисель-Загорянская Екатерина Илиодоровна, урожденная Ляпина.

У Николая Николаевича были братья Александр Николаевич и Иван Николаевич Кисель-Загорянские.

В 1894 Николай Николаевич окончил юридический факультет Московского университета. Был кандидатом на судебные должности при Московской судебной палате.

Был женат на дочери потомственного почетного гражданина Ватсон Маргарите Васильевне. У супругов было двое сыновей (Николай и Владимир) и две дочери (Мария и Вера).

С 1896 — земский начальник Богородского уезда Московской губернии.

С 1908 — предводитель дворянства Богородского уезда, статский советник.

С 1910 года — являлся председателем Московского губернского санитарного совета и уездного отделения Общества попечительства о тюрьмах.

В 1914 — вице-губернатор в Твери.

В 1914 — губернатор в Рязани. Камергер.

Среди счастливых обладателей 141 автомобиля "Руссо-Балт", выпущенных Русско-Балтийским автомобильным заводом, был и Н.Н. Кисель-Загорянский. За его семьей значилось три таких автомобиля с кузовами торпедо, ландоле, панара. На одном из них новый губернатор торжественно проехал по Рязани. Известна фотография его поездки на таком редком для Рязани авто по улице Соборной.

Как отмечают исследователи биографии Кисель-Загорянского, Рязанская губерния оказалась под его руководством накануне Первой Мировой войны. В военные годы губернатору пришлось столкнуться с массой серьезных проблем: беженцы (68 000 человек!), перебои с продовольствием, военнопленные и интернированные, необходимость изыскивать средства на выплату пособий семьям мобилизованных

За годы губернаторства Н.Н. Кисель-Загорянского в Рязани в 1915 году был открыт городской художественно-исторический музей и первый в России женский учительский институт.

Министерство внутренних дел оценило его деятельность орденом св. Владимира 3-й степени и медалью "За труды по мобилизации". От императора Кисель-Загорянский получил в 1915 году "Высочайшую благодарность".

За Н.Н. Кисель-Загорянским числилось 210 десятин земли в Богородском уезде Московской губернии, 1100 десятин в Новгородской губернии, и дом в Москве.

28 февраля 1917 года в Рязань пришла телеграмма о переходе власти к Временному Комитету Государственной Думы. Губернатор Н.Н.Кисель-Загорянский приказал не оглашать телеграммы о текущих событиях.

2 марта 1917 года известные деятели местных органов самоуправления были приглашены к губернатору на совещание. Сообщив о переходе власти к Временному Комитету Государственной думы, губернатор предложил на следующий день собрать экстренное заседание Рязанской городской Думы в его присутствии.

Он надеялся на мирную передачу власти, а с целью предупреждения возможных беспорядков приказал выставить вооруженные караулы у наиболее важных государственных учреждений.

Узнав, что лидеры рязанских общественных организаций сформировали Временный исполнительный Комитет и заявили свои претензии на власть в губернии, Кисель-Загорянский вызвал к себе вице-губернатора С.С. Давыдова, начальника гарнизона генерал-лейтенанта А.С.Гласко, командиров полков, председателя и прокурора окружного суда.

Собравшиеся признали Временное Правительство для "поддержания порядка и спокойствия".

Вечером 3 марта 1917 года рязанский губернатор Н.Н. Кисель-Загорянский был арестован и помещен под стражу.

«П.С. Рубан делает доклад о посещении арестованных, положение которых поручено было выяснить П.С. Рубану, А.А. Рязанову, Л.И. Кученеву как губернскому комиссару и прокурору суда. Заключительными словами при посещении арестованного г. Киселя-Загорянского, бывшего губернатора, были: «Леонид Иванович, обращаюсь к Вам, как комиссару по гражданской части, я считаю необходимым засвидетельствовать и передать мою благодарность за вполне корректное и любезное к нам отношение во время содержания нас под арестом». На это член бюро исполнительного комитета П.С. Рубан ответил: «Я, как представитель Исполнительного комитета, принимаю Ваше заявление с особым удовлетворением главным образом потому, что при старом правительстве такие заявления от арестованных никогда не поступали». Постановлено: просить начальника гарнизона организовать для арестованных прогулки»./Из журнала заседаний бюро исполнительного комитета. 9 марта 1917 года. // ГАРО. Ф. 3023. Оп. 1. Д. 4. Л. 8.

18 марта 1917 года арестованный губернатор просил телеграммой Министерство внутренних дел освободить его из-под стражи "в связи с болезнью жены, которая нуждалась в лечении".

Во второй половине марта Кисель-Загорянского отправили под конвоем из Рязани в Москву.

В 1924 году Николай Николаевич Кисель-Загорянский был арестован ЧК и содержался в московской Бутырской тюрьме. Был освобожден по ходатайству Политического Красного Креста (Помполита).

Его родной брат - Александр Николаевич - был арестован ЧК 30 октября 1920 года с группой офицеров Хамовнических казармах Москвы, приговорен к 3 годам концлагеря. По ходатайству юридического отдела Московского Политического Красного Креста оставлен отбывать наказание в Бутырской тюрьме. Осенью 1923 года — освобожден. В 1926 году вновь был арестован, приговорен к заключению в концлагерь и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. Освобожден после 1929 года по ходатайству Помполита. Скончался в 1935 году.

Второй его родной брат - Иван Николаевич - был арестован 18 декабря 1920 года по политическим мотивам и заключен в Бутырскую тюрьму Москвы. 27 октября 1921 был по ходатайству юридического отдела Московского Политического Красного Креста освобожден, его дело было прекращено.

Примечательно, что племянник рязанского губернатора Николая Николаевича Кисель-Загорянского– Константин, – сын его родного брата Ивана, в Гражданскую войну служил в Красной армии, в 20-м легком артдивизионе 20-й дивизии разведчиком батареи, в 1921-м был награжден грамотой Реввоенсовета за подписью Орджоникидзе.

Второй племянник рязанского губернатора - Владимир Николаевич, был в марте 1924 года арестован ЧК и приговорен к 3 годам концлагеря. Его намеревались отправить его в Соловецкий лагерь особого назначения, но его бабушка, Изабелла Оттовна Шнауберг, просила ходатайства Помполита, чтобы его не этапировали на Соловецкие острова. Весной и летом 1924 года находился в Бутырской тюрьме, работал в тюремной библиотеке. Освобожден в марте 1927 года.

Николай Николаевич Кисель-Загорянский эмигрировал из России, жил в Турции, в Стамбуле. Есть версия, что Николай Николаевич не хотел покидать могилу сына, офицера Белой армии, умершего в эвакуации в Турции. Его сын, корнет лейб-гвардии кирасирского полка Н.Н. Кисель-Загорянский, с ноября 1918 года воевал в рядах Вооруженных сил Юга России, а затем в Русской (Белой) армии офицером-пулеметчиком, дослужился до чина ротмистра, умер 23 мая 1922 года в Константинополе.

Кисель - Загорянский Николай Николаевич, последний Рязанский губернатор Российской Империи скончался в Турции 8 февраля 1953 года в возрасте 82-х лет.

За годы службы Николай Николаевич Кисель-Загорянский был награжден орденами св. Анны 3-й и 2-й, св.Станислава 2-й, св. Владимира 4-й степеней, и званием камергера. Статский советник.

В его бывшем рязанском доме (на ул. Свободы, 79) теперь находится Музей молодежных движений.

1. Шелаев Иван Власович (о. Мина). 1882 - 1937.

Место рождения: Московская губ., Дмитровский уезд, с. Пересветово.

Священник.

Место жительства: г. Рязань.

Архимандрит Мина был арестован 5 января 1936 г. в числе 27 рязанских священно-церковнослужителей и заключен в Рязанскую тюрьму.

Обвинение "участие в контрреволюционной группе архиепископа Иувеналия (Масловского), а/с агитация среди населения о гонении на Церковь, закрытии церквей"

Статья ст.58-10,58-11 УК РСФСР.

Приговор 5 лет ИТЛ.

6 апреля 1936 г., этапирован в Кемеровская обл., Сиблаг НКВД, Мариинские лагеря.

В 1937 году вместе с заключенным протоиереем Александром Андреевым, настоятелем Скорбященской церкви г.Рязани, о.Мина был этапирован в Новосибирская обл., Сиблаг НКВД, Сусловский лагерный пункт.

В сентябре 1937 года на него было заведено новое дело о "существовании в лагере к/р группы" под руководством заключенного здесь архиепископа Серафима (Самойловича). В вину 15-и проходившим по делу политзаключенным вменялось саботирование работ, контрреволюционная и религиозная пропаганда. О. Иоанн виновным себя не признал.

Во время следствия находился в арестном помещении Сусловского ОЛП.

Осужден в сентябре 1937 г. Тройкой УНКВД по Новосибирской обл. к расстрелу.

Расстрелян 04.11.1937 года.

Реабилитирован.

Канонизирован РПЦ.

1. Справка о групповом деле "Скопинской антисоветской военно-офицерской организации". Рязанская область. 1937.

В ночь 5 января 1938 года в городе Рязань сотрудниками УНКВД были казнены фигуранты "скопинского офицерского дела":

Волков Георгий Иванович, 1898 г.р. (40 лет), Техник-мелиоратор, Скопинский район

Юрин Павел Семенович, 1877 (61 год), Техник-проектировщик, Скопинский район

Грацианский Владимир Павлович, 1892 г.р. (46 лет), Товаровед, Скопинский район

Грико Филарет Иванович, 1904 (34 года), Служащий, Скопинский район

Добротворский Аркадий Васильевич, 1881 (57 лет), Счетовод тубдиспансера, Скопинский район

Кичкин Михаил Васильевич, 1892 (46 лет), Бухгалтер Скопинского Снабсбыта

Комаров Александр Степанович, 1898 (40 лет), Заведующий начальной школой, Скопинский район

Маршалов Пантелеймон Констанинович, 1879 (59 лет), Бухгалтер больницы, Скопинский район

Матусевич Константин Антонович, 1882 (56 лет), Преподаватель курсов горных мастеров шахтоуправления, Скопинский район

Орехов Леонид Сергеевич, 1901 (37 лет), Преподаватель Военно-строительного техникума, Скопинский район

Патрикеев Борис Александрович, 1891 (47 лет), Инспектор нархозучета райисполкома, Скопинский район

Подлесных Михаил Федорович, 1892 (46 лет), Инспектор районного финансового отдела, Скопинский район

Самороков Александр Ионович, 1878 (60 лет), Рабочий, Скопинский район

Яценко Федор Степанович, 1892 (46 лет), Бухгалтер пивзавода, Скопинский район

Иванов Николай Николаевич, 1870 (68 лет), Пенсионер, Скопинский район

Борисов Иван Васильевич, 1870 (68 лет), Пенсионер, Скопинский район

Филиппов Василий Иванович, 1894 (44 года), Инспектор райсобеса, Скопинский район

(Проходившие по этому же делу Вязов Иван Степанович, 1886 (51 год), инспектор Скопинского райпотребсоюза, был казнен 23 декабря 1937 года. Заикин Алексей Петрович, 1893 (44 года), завстоловой педучилища, приговорён к 10 годам лишения свободы, умер в заключении. Мошелов Валентин Павлович, 1822 (56 лет), делопроизводитель Скопинского военно-строительного техникума, являвшийся фигурантом "скопинского офицерского дела", был осужден 29 мая 1938 года в рамках другого процесса на 8 лет лишения свободы).

Активное участие в создании "дела о военно-офицерском заговоре" принимали участие сотрудники Рязанского УНКВД:

Карамышев Петр Васильевич, 1905, заместитель начальника управления капитан госбезопасности

Уваев Иван Алексеевич, начальник 3-го отделения 3-го отдела УГБ УНКВД по Рязанской области. младший лейтенант госбезопасности

Карпов Иван Яковлевич, начальник 3-го отдела УГБ УНКВД по Рязанской области, капитан госбезопасности

.

Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/446066934 (дата обращения 2018 г.).

1. Чернышов Василий Васильевич. К вопросу об ответственности за террор.

Один из ответственных за операцию НКВД 1940 года по массовым расстрелам польских граждан и политзаключенных тюрем западной Украины и Белоруссии (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 552. Лл. 207-210. Подлинник.).

18.02.1939 - 26.02.1941 - начальник ГУЛАГ НКВД СССР. Комиссар ГБ 2 ранга, генерал-полковник.

1. Репрессии в Рязанской губернии. Как это начиналось

Читать онлайн на Issuu: http://issuu.com/memorial62/docs/makarenko-katy

1. Дом заключения. Рязань. 1923. 1930.

Из информсводки Заместителя Окрпрокурора Рязанского округа Тарасова Прокурору Московской области от 17 июня 1930 на циркуляр № 38/с от 3/ІV-1930г. Совершенно секретно: "За последнее время произведена разгрузка мест заключения Рязанского округа. На местах (в районах) поручено Нарследователям проверить правильность содержания под стражей заключенных при арпомещениях и домзаках (Касимов и Ряжск). По Рязанскому Домзаку произведен пересмотр всех арестантских дел; освобождено из-под стражи заключенных по сравнению с прошлой разгрузкой на 60% больше. В настоящий момент состояние мест заключения приняло нормальное положение, о чем говорит помещенная ниже таблица. По Рязанскому домзаку: Всего заключенных 234 чел. Из них: числящихся за Окротделом ОГПУ 85 чел. Коллегией ОГПУ 3 чел. Следователями 28 чел. ОДТО ОГПУ 9 чел. Прокурором 25 чел. Угрозыском 35 чел.

Нарсудами 8 чел. Окрсудом 8 чел. Кассационной инстанцией 29 чел."

ГАРО, ф. Р-5, оп. 2 (вн. 1), д. 5, л. 1010-1026.

1. Заключенные Рязанского Концлагеря – пленные в/служащие Польской армии Советско-Польской войны. 1920 – 1923.

По данным М. Мельтюхова, польских пленных в Советской России было около 60 тысяч человек, в том числе интернированные лица и заложники. Из них в Польшу вернулось 27 598 человек, около 2 000 осталось в РСФСР. Судьба оставшихся 32 тысяч человек неясна.

В отечественных открытых источниках упоминается о 33 лагерях, в которых содержались польские пленные Советско-Польской войны. На 11 сентября 1920 года по данным, полученным Польсекцией от 25 лагерей, в них содержалось 13 тысяч человек. Одним из такие лагерей был советский Рязанский Концлагерь принудительных работ. Пленные использовались на принудительных работах. В Главном Управлении общественных работ и повинностей НКВД на 1 декабря 1920 года имелся план распределения работ на пленных.

1. Мкртич Будагян. Из "Дела заключенных офицеров Армянской армии"

1. Яхонтов Степан Дмитриевич . 1853—1942.

Степан Дмитриевич Яхонтов родился 19 декабря 1853 года в селе Ухорь Пронского уезда Рязанской губернии в семье псаломщика. Выпускник Скопинского Духовного училища, золотой медалист Рязанской Духовной семинарии, Московской Духовной Академии, магистр. С.Д.Яхонтов преподавал в Екатеринославской и Рязанской Духовных семинариях, до революции читал курсы и лекции в большинстве учебных заведений Рязани. С 1884 года он входил в состав Рязанской учёной архивной комиссии (РУАК), с 1894 года являлся бессменным редактором её «Трудов», с 1905 года председатель комиссии. Яхонтов принимал участие в разработке проекта архивной реформы в Российской империи. После революций 1917 года С. Д. Яхонтов заведовал Рязанским архивом и одновременно был директором Рязанского краеведческого музея.13.12.1929 года Яхонтов был арестован сотрудниками ГПУ и заключен в Рязанскую тюрьму. В своих дневниках Яхонтов писал о "покрытых плесенью стенах камеры, по которым стекала вода, невообразимую тесноту - между нарами мог пройти только один человек. Камеры тюрьмы не отапливались, несмотря на наличие печей. Спали на мешках, набитых соломой". О сотрудниках рязанской тюрьмы того времени историк писал: "Это грубые, специфически грубые люди. Нравственных убеждений никаких. Святого ничего". Яхонтов вспоминал о прогулках заключенных в рязанской тюрьме: "Ходили кругом, как лошадей гоняли на корте. Представьте себе круг из 150 человек или около того, мерно шагающих. Свободно (а это самое главное) ходить нельзя; от тесноты сталкивались...» "<...> Теперь уже нет личности человека, нет человеческого достоинства. Все низвергнуто! Это было началом издевательства в новом обществе. Я почувствовал, что наступило время, когда личность человека - ничто... " - писал в дневниках историк Яхонтов. В начале июня 1930 года состоялся суд по "делу рязанских краеведов" Степана Дмитриевича Яхонтова и Ивана Ивановича Проходцова. Яхонтову было запрещено в течение 3 лет работать в органах Центрархива. В последние годы жизни Степан Дмитриевич Яхонтов писал мемуары и вёл дневники.

Умер Степан Дмитриевич Яхонтов умер 6 января 1942 года и был похоронен на семейном участке старого Скорбященского кладбища г. Рязань. С 2000 года в г. Рязань проводятся Яхонтовские исторические чтения.

* * *

Документы, связанные с Яхонтовым С.Д., хранящиеся в Госархиве Рязанской области (ГАРО), Ф. Р — 2798, 79 ед. хр., 1885—1942 гг., инв. оп.:

Яхонтов, Степан Дмитриевич (1853—1942гг.), председатель Рязанской губернской ученой, комиссии, историк; с 1917г. по 1929г. заведовал Рязанским архивом и одновременно был директором Рязанского краеведческого музея.

Дипломы, почетные грамоты и похвальные листы, выданные С. Д. Яхонтову и его родственникам.

Адрес, преподнесенный Яхонтову сотрудниками Рязанского музея в связи с его 75-летним юбилеем (1 января 1929г.).

Дневники Яхонтова (март 1917г. — март 1918г.).

Рукопись речи на торжественном собрании по поводу 100-летия Отечественной войны 1812г. в Рязанской семинарии.

Рукописи речей, посвященных 50-летию Рязанской Мариинской женской гимназии (19 октября 1916г.) и другим событиям.

Рукописи публичных выступлений о Я. П. Полонском, И. П. Пожалостине, И. Ф. Селиванове, П. А. Некрасове*, о Черепнине.

Рукопись доклада о жизни и деятельности В. О. Ключевского, Н. И. Надеждина (1894г.).

Рукопись работы о Рязанском архиерейском доме — памятнике архитектуры XVII—XIX вв. и опись имущества, находящегося в нем (1927—1941гг.).

Рукописи статей: «Первый князь рязанский — Ярослав Святославович», «500 лет со дня смерти рязанского князя Олега Ивановича», статьи об истории городов: Владимира, Переяславля-Рязанского и других городов Рязанской губернии.

Статья о поездке в город Киев на XI археологический съезд (1899г.).

План исследования Старой Рязани.

Рукописные копийные документы о русско-японской войне (1904—1905гг.).

Рецензия на книгу Самоквасова «Архивное дело в России».

Планы г. Рязани, соборов, церквей и монастырей г. Рязани и губернии, составленные Яхонтовым.

Материалы (планы, доклады, отчеты, черновые наброски, фотографии) об археологических раскопках в Старой Рязани, о работе краеведческого музея и описание его витрин.

Описание древностей, хранящихся в церквах Рязанской губернии.

Конспекты уроков, проведенных в Рязанской женской гимназии по всеобщей истории, по истории педагогики, психологии и методике истории (1904г.).

Черновые наброски по истории сельских церквей и монастырей.

Портрет Н. А. Некрасова, подаренный Яхонтову Пожалостиным с автографом последнего.

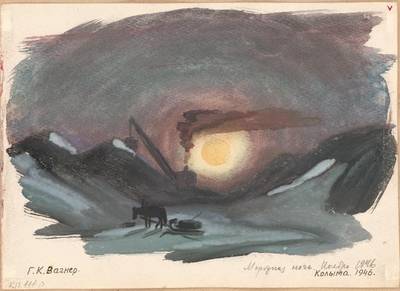

1. Вагнер Георгий Карлович. 1908-1995.

Осужден ОСО НКВД СССР на 5 лет ИТЛ. Срок отбывал на Колыме, в УСВИТЛе (прииски Мальдяк и им. Водопьянова). Жил в палатках при морозе в 40-50 градусов. Арестован вновь в мае 1938 на Колыме как участник заговора против советской власти на Колыме.

Отправлен на штрафную командировку в Нижний Хаттыннах. Болел цингой, вскоре начал работать вольнонаемным художником, писал лозунги и декорации для самодеятельности.

Освобожден в 1942 с запретом выезда с Колымы до окончания войны. В 1945 на всеколымской выставке изобразительного искусства получил 3-ю премию за портрет.

После войны вернулся в Рязань. В 1947-1949 вместе с Ариадной Эфрон преподавал в Рязанском художественном училище, он - историю искусства, она - графику.

19.01.1949 новый арест. В июне 1949 ОСО НКВД СССР приговорен к пожизненной ссылке. Ссылку отбывал в пос. Бельск Удерейского (Мотыгинского) р-на КК. Работал чертежником в геолого-разведочной партии.

Освобожден в 1954. После реабилитации поступил на работу в Институт археологии РАН на должность старшего лаборанта. В 1968 году представил к защите кандидатскую диссертацию, но ему в особом порядке (вследствие исключительной значимости научных трудов) была присуждена степень доктора искусствоведения.

В 1980 году награждён золотой медалью Академии художеств СССР. В 1983 году получил Государственную премию СССР. Почётный гражданин г. Рязани (1992). Его имя носит Рязанское Художественное училище (РХУ).

Вагнер о рязанской тюрьме 1937 года: «<...> Во двор НКВД въехал «черный ворон», в кузове которого были устроены такие кабины, в которых можно было только стоять. Нас стали грубо заталкивать в них, и вскоре мы выгрузились во дворе Рязанской тюрьмы. Это четырехугольное здание с круглыми башнями по углам стоит около моста через железную дорогу, недалеко от Московского1 вокзала. Оно было построено в 20-х годах XIX века в стиле «ампир», и я хорошо знал его внешне, занимаясь изучением архитектуры Рязани. Теперь мне предстояло изучить его изнутри <...> В тюрьме меня поместили в угловую башню, которая выходила к железнодорожной насыпи. Камера (на третьем этаже) состояла из трех коек. Одну из них занимал пожилой мужчина, слесарь или железнодорожник из соседнего села Канищева. Его посадили как бывшего эсера. Второй был колхозник, сорвавший со стены и порвавший портрет Ленина. Потом его сменил молодой красноармеец, посаженный за то, что «нехорошо отозвался на смерть Дзержинского». В камере между коек можно было делать пять-шесть шагов взад-вперед <...> Иногда приходила комиссия по проверке содержания, а нет ли у кого каких-либо жалоб. На что я мог тогда пожаловаться? На слишком широкое толкование следователем понятия «контрреволюционное»? Это было бы смешно. Тогда жалоба на недостачу хлеба уже считалась контрреволюционной <...>

Читать книгу воспоминаний Георгия Вагнера ОНЛАЙН можно здесь: http://issuu.com/memorial62/docs/vagner-georgij-karlovich

1. Вышегородцев Максим Тимофеевич. 1876-1937

Он обвинялся в «сокрытии от изъятия церковных ценностей», был заключен в рязанскую тюрьму. Вышегородцев был лишен избирательных прав на 10 лет. Вновь арестован и заключен в Рязанскую тюрьму в 1931 году по обвинению "невыполнении хлебозаготовок", освобожден через несколько месяцев.

В 1933 году Максим Вышегородцев вновь арестован по аналогичному обвинению и опять заключен в рязанскую тюрьму. Отпущен через несколько месяцев.

В 1934 году псаломщик снова оказывается в рязанской тюрьме! Теперь по фантастическому обвинению как "участник кулацкой группы, провоцировавшей появление Николая II"... Через несколько месяцев он все-таки был из тюрьмы освобожден «за недоказанностью обвинения».

В 1937 году власти постановили закрыть храм в селе Петрово и использовать церковное здание для хранения зерна. Максим Вышегородцев за протест против закрытия храма был арестован и снова этапирован в рязанскую тюрьму. Затем переведен в одну из московских тюрем.

Тройкой при УНКВД по Московской области псаломщик был приговорен к расстрелу. Чекисты казнили Максима Тимофеевича Вышегородцева 9 сентября 1937 года и тайно захоронили на Бутовском полигоне НКВД под Москвой.

1. Офицеры – заключенные Ряжского Концлагеря. 1920-1921. Офицеры Белых армий, бывшие офицеры Российской Императорской армии. ЧАСТЬ 1.

-----------------------------

(Для получения сведений об узниках Рязанского (в т.ч. Ряжского) Концлагеря рекомендуем обратиться к исследовательской работе А.А. Григоров, А.И. Григоров "Заключенные Рязанского губернского концлагеря..." (см. электронную версию):

https://www.genrogge.ru/riazanskiy_konclager_1919-1923

1. Расстрел бывш. министра Булыгина Александра Григорьевича. Рязань. 1919.

"...Булыгины занимали довольно большую квартиру, но встречала я в ней только самого старика Булыгина, его жену, Хвощинскую и Абрика. Чтобы пройти к англичанке [на занятия - прим. АКРМ], надо было миновать большую гостиную, коридор, и уже оттуда дверь вела в комнату. Вход в дом был через террасу со двора, и там в кресле-качалке обычно сидел Булыгин. Он был парализован, не говорил, но обязательно отвечал наклоном головы на мое приветствие, а в руке держал маленький молитвенник, как я однажды заметила, вверх ногами. Мы всегда с ним раскланивались, и всякий раз он делал попытку чуть-чуть привстать. Англичанка как-то сказала мне, что старик в безнадежном состоянии.

Однажды осенью, придя на урок, я увидела, что качалка пуста. В гостиной было много чекистов, некоторые из них сидели на диване. Привыкнув к обыскам, я спокойно шла через комнату, пока один из них не остановил меня, спросив, куда я иду. Я ответила, что на урок. Хвощинская, стоявшая у стены, как мне показалось, на грани полнейшего изнеможения, подтвердила мои слова, и меня пропустили. Абрика у мисс Банзенгер не было, и она тотчас же усадила меня заниматься. Но в голову мне занятия не шли, я сидела у самого окна, выходившего на улицу, видела стоявшую у подъезда пролетку чекистов и совсем не слышала, что мне говорила англичанка. Вдруг на тротуаре появилась группа чекистов. Они волокли несчастного старика Булыгина, как мешок, ноги его волочились по тротуару, затем они бросили его на дно пролетки, сели сами и уехали. Больше мы Булыгина не видели, а его близкие поспешили скрыться из города. Кажется, их отпустили. И только шесть лет спустя, находясь во внутренней тюрьме Рязанского ГПУ, от охранников, довольно славных ребят, я узнала, что старика Булыгина прямо в арке тюремных ворот расстрелял из нагана все тот же Стельмах...". (Из книги Гарасева А. М. "Я жила в самой бесчеловечной стране…" М. : Интерграф Сервис, 1997, стр. 69.)

1. Булыгин Александр Григорьевич. 1861-1919.

"...Булыгины занимали довольно большую квартиру, но встречала я в ней только самого старика Булыгина, его жену, Хвощинскую и Абрика. Чтобы пройти к англичанке [на занятия - прим. АКРМ], надо было миновать большую гостиную, коридор, и уже оттуда дверь вела в комнату. Вход в дом был через террасу со двора, и там в кресле-качалке обычно сидел Булыгин. Он был парализован, не говорил, но обязательно отвечал наклоном головы на мое приветствие, а в руке держал маленький молитвенник, как я однажды заметила, вверх ногами. Мы всегда с ним раскланивались, и всякий раз он делал попытку чуть-чуть привстать. Англичанка как-то сказала мне, что старик в безнадежном состоянии.

Однажды осенью, придя на урок, я увидела, что качалка пуста. В гостиной было много чекистов, некоторые из них сидели на диване. Привыкнув к обыскам, я спокойно шла через комнату, пока один из них не остановил меня, спросив, куда я иду. Я ответила, что на урок. Хвощинская, стоявшая у стены, как мне показалось, на грани полнейшего изнеможения, подтвердила мои слова, и меня пропустили. Абрика у мисс Банзенгер не было, и она тотчас же усадила меня заниматься. Но в голову мне занятия не шли, я сидела у самого окна, выходившего на улицу, видела стоявшую у подъезда пролетку чекистов и совсем не слышала, что мне говорила англичанка. Вдруг на тротуаре появилась группа чекистов. Они волокли несчастного старика Булыгина, как мешок, ноги его волочились по тротуару, затем они бросили его на дно пролетки, сели сами и уехали. Больше мы Булыгина не видели, а его близкие поспешили скрыться из города. Кажется, их отпустили. И только шесть лет спустя, находясь во внутренней тюрьме Рязанского ГПУ, от охранников, довольно славных ребят, я узнала, что старика Булыгина прямо в арке тюремных ворот расстрелял из нагана все тот же Стельмах...". Из книги Гарасева А. М. "Я жила в самой бесчеловечной стране…" М. : Интерграф Сервис, 1997, стр. 69.

1. Егорова Татьяна Прокопьевна (Татиана Гиблицкая). 1879 - 1937.

--------------------------------

ВЕРОЯТНОЕ МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ: http://stopgulag.org/object/63313156

----------------------------------------------------

Сфальсифицированное сотрудниками НКВД осенью-зимой 1937 года групповое дело против священнослужителей, активных верующих, "кулаков" и "белогвардейцев" в Бельковском районе (Бельковский район — территориально-административная единица РСФСР c 1935 года по 1959 год. Территория нынешних Касимовского и Тумского районов Рязанской области). Архивно-следственное дело N 2544 (896) в УФСБ по Рязанской области (ок. 500 листов). "<...> В Бельковском районе Рязанской области на протяжении 1937 года существовала контрреволюционная повстанческо-террористическая организация, в состав которой входили бывшие белые офицеры и попы <...> Данная организация ставила перед собой задачу подготовить вооруженное восстание против Советской власти с целью её свержения. Наряду с этим участники организации вели подготовку террористических актов над руководителями ВКП(б) и членами Советского Правительства <...>" По этому групповому делу были обвинены 27 человек. Арестованные содержались в Касимовской тюрьме, затем в тюрьме областного города Рязань. По делу проходили: Алякров И.Ф., Бажанов Константин Васильевич, Берденев Григорий Иванович, Бочкарев А.Л., Волынский П.Ф., Ганин Семен Абрамович, Глинкин Сергей Степанович, Динариев Николай Александрович, Егорова Татьяна Прокопьевна, Жидков Ф.Ф., Карасев Николай Никитич, Ивашкина Анна Поликарповна, Климашев Дорофей Алексеевич, Когтев Лавриентий Дмитриевич, Правдолюбов Анатолий Авдеевич, Туберовский Александр Михайлович, Устюхина Александра Потаповна, Харьков Евгений Яковлевич, Якунькин Михаил Иванович.

1. Дмитриев (Дмитрев) Михаил Андреевич (св. Михаил Касимовский). 1873-1937.

Был арестован ОГПУ в 1930 году за "неуплату налога и огнестрельные патроны", но был освобожден по многочисленным ходатайствам прихожан.

На 1937 год проживал в Рязанской области, Касимовском районе, селе Селищи, где служил в церкви с 1911 года.

Арестован НКВД 18 (19).09.1937 года. Содержался в Касимовской и Рязанской тюрьме.

Осужден 21.11.1937 года Тройкой УНКВД по Рязанской области по ст. 58 УК РСФСР за антисоветскую агитацию и клевету.

Расстрелян сотрудниками НКВД в Рязани 02.12.1937 года.

Реабилитирован.

Канонизирован РПЦ в 2000 году.

1. Из воспоминаний рязанского историка Яхонтова Степана Дмитриевича. 1917-1919 гг. Судьба семьи бывшего министра Булыгина А. Г. в Рязани. Рязанский лесопромышленник Солодов Г.И. в Рязанском революционном Трибунале. О пытках и принуждению к самооговору сына Яхонтова в ОГПУ. О бессудных казнях на рязанских улицах.

1. Священник Николай Анатольевич Правдолюбов

1. Казанский Явленский женский монастырь. Рязань. Концлагерь.

----------------------------------------------

Рязанский губернский Концлагерь. Краткая справка

В 1919–1923 гг. в городе Рязани на территории закрытого советскими властями к тому времени Казанского Явленского женского монастыря функционировал «Рязанский губернский концлагерь», потом имевший названия – «Рязанский губернский концентрационный лагерь принудительных работ», «Рязанский губернский лагерь принудительных работ .

Из Доклада члена Коллегии ВЧК Уралова (Кислякова) Сергея Герасимовича о деятельности РязГубЧК от 12 июля 1919 года: "Концентрационный лагерь принудительных работ организует Губчека под наблюдением Губисполкома, средства по смете получает из Особого Отдела при Всероссийской Чрезвычайной Комиссии." [см. ГАРО. Ф.1. Оп.1. Д.63. Л.7-об.]

Рязанский Концлагерь использовался в качестве места заключения для следующих категорий репрессированных: заложников ( около 10 категорий, в том числе – "для выкупа" (!); "социально-чуждого элемента"; осужденных как контрреволюционеров (к.р.); "за антисоветскую пропаганду" (а.с.а.); взятых в плен участников крестьянских восстаний против большевиков; лиц, противившихся распоряжениям советской власти; уклоняющихся от насильственной мобилизации в Красную армию; для заключения некоторых категорий граждан, лишенных свободы без предъявления обвинения.

Несколько примеров:

Алфеев Михаил Михайлович. 1870 г.р. (49 лет). Уроженец Рязанской губернии, Спасский уезд, с. Богородское (Лунино). Священник Богородицерождественской церкви в с. Богородское. 2 сентября 1919 года осужден Рязанским губернским революционным трибуналом по обвинению в агитации против советской власти к лишению свободы до окончания Гражданской войны.

Кострова Александра Федоровна. 1864 г.р. (55 лет).Уроженка с. Федотьево Спасского уезда Рязанской губернии. Проживала в Рязани. Заключена в Рязанский Концлагерь в 1919 года как заложница "за перебежку к белым сына" и "как вдова священника".

Афонасов Илья Иванович. 1860 г.р. (59 лет). Купец из города Скопин Рязанской губернии. В 1919 году заключен в Рязанский Концлагерь как "заложник для выкупа". В документах содержится пометка "болен".

Баграмов Иван Сергеевич. 1860 г.р. (61 год). Арестован ЧК в 1921 году и заключен в Рязанский Концлагерь как генерал-майор армии Республики Армения.

Барташевич Эдуард Иосифович. 1901 г.р.(18 лет). Уроженец г. Москвы. Ученик 5 реального училища. Давал домашние уроки. Арестован ЧК "как тайный враг советской власти и заложник" и заключен в Рязанский Концлагерь.

* * *

С середины 1919 года Рязанский концлагерь стал специализированным местом заключения и «фильтрации» для военнопленных Гражданской войны 1918-1922 гг. – чинов Белых и национальных армий (Армении, Грузии и Азербайджана), а также военнопленных чинов Польской армии [плененных в ходе "польско-большевистской войны" 1920 года].

* * *

С 1920 года, в связи с переполнением Рязанского концлагеря, были открыты дополнительные лагерные отделения в населенных пунктах Рязанской губернии: Ряжске, Александро-Невске, Раненбурге, Алешне, куда из Рязанского концлагеря была переведена часть заключенных.

* * *

Заключенных Рязанского Концлагеря использовали на разнообразных принудительных работах: на сельхоз.работах ближайших к Рязани хозяйствах; они занимались перевозкой сена и доставкой воды; работали на мельницах и трудились в различных отраслях жилищно-коммунального хозяйства Рязани (ремонт домов, пилка дров, заготовка торфа, разгрузка угля, уборка помещений и улиц, вывоз мусора и снега, установка телеграфных столбов, вообще, выполнение любой черновой работы).

* * *

Кроме того, часть заключенных работала в открытых на территории концлагеря мастерских, на ремонте железной дороги и на открытом в 1918 году в Рязани Гос.ДОЗе – Деревообделочном заводе (ныне – Рязанский приборный завод).

* * *

Единовременно в Рязанском губернском концлагере в различные периоды его деятельности (1919–1923 гг.) находилось от 900 до 6000 заключенных. Общее количество репрессированных, прошедших через Рязанский губернский Концлагерь в 1919-1923 годах – более десяти тысяч человек.

* * *

В связи с большой скученностью, антисанитарией, плохим питанием и тяжелыми бытовыми условиями в концлагере, в особенности в начале его работы в 1919–1920 гг., среди заключенных имела место высокая смертность, особенно, во время эпидемии тифа в конце 1920 г.

* * *

20 февраля 1923 г. Рязанский губернский лагерь принудительных работ был расформирован. Находившиеся на этот момент в концлагере заключенные частью были переведены в другие места лишения свободы, частью – освобождены (по истечении срока заключения, по амнистии, либо условно-досрочно).

* * *

Освобождаемые заключенные, изъявившие желание вернуться на родину, должны были дождаться от местных органов ЧК согласие на их возвращение. В случае получения такого согласия администрация лагеря выдавала им бесплатные проездные документы, одежду, паёк в дорогу. По приезду на родину они становились на специальный учет в местных ЧК и военных комиссариатах, после чего имели возможность прописаться на новом месте и устроиться на работу.

* * *

Если желающие вернуться в родные места не получали согласия на возвращение от местных органов ЧК, они либо оставались на жительство в Рязанской губернии, находясь на учете в РязГубЧК, либо должны были выбрать другое место дальнейшего проживания, откуда также необходимо было получить согласие местных органов ЧК.

* * *

Целый ряд бывших заключенных Рязанского Концлагеря было вновь репрессированы в годы Большого Террора в 1937-1938 годах.

* * *

30 ноября 2019 года у входа в Казанский храм одноименного женского монастыря состоялось торжественное открытие и освящение Памятного знака узникам Рязанского Концлагеря (1919-1923). В церемонии приняли участие митрополит рязанский и михайловский Марк; священнослужители и монахини рязанской епархии; историки и краеведы; члены общественных организаций региона; родственники жертв политических репрессий. Памятный знак был создан по инициативе и усилиями исторической общественности Рязани. Памятный знак узникам Рязанского концлагеря открыт для посещений на улице Фурманова, 40. Точные координаты: 54.631558, 39.763171. Местоположение на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CGdVeVKA

----------------------------

Источники:

Григоров Александр Игоревич, Григоров Александр Александрович. Заключенные Рязанского губернского концлагеря (губернского лагеря принудительных работ) 1919-1923гг. М., 2013.

Заключенные Рязанского Концлагеря. 1919-1923. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/114095365 (дата обращения апрель 2019 г.).

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг. Том 2. YMCA-PRESS, Paris, 1973.

Гарасева А.М. Я жила в самой бесчеловечной стране…: Воспоминания анархистки. М., Интерграф Сервис, 1997.

Мартиросян Г.А. Офицеры Республики Армении в концлагере города Рязани., Рязань, 2002.

Блинушов А.Ю. Политические репрессии в Рязани. Путеводитель. Красноярск : ПИК "Офсет", 2011.

------------------

(Для получения сведений об узниках Рязанского Концлагеря рекомендуем обратиться к исследовательской работе А.А. Григоров, А.И. Григоров "Заключенные Рязанского губернского концлагеря...":

https://www.genrogge.ru/riazanskiy_konclager_1919-1923

1-1. Об "особой роте военнопленных при Рязанском государственном деревообделочном заводе" и др. 1920 год.

"Подотдел общественных работ и повинностей, согласно Положению об отделах управлении при Исполкомах, утвержденному коллегией НКВД 3-го мая с. г., должен подразделяться на отделение трудовой повинности и на отделение лагерей принудительных работ, но отделение трудовой повинности не организовано, т. к. проведение трудовых повинностей возложено на Губкомтруд.

В ведении отделения принудительных работ и под его наблюдением находится Рязанский и Ряжский лагери принудительных работ, особая рота военнопленных при Рязанском государственном деревообделочном заводе, группы военнопленных, работающих в Алекандро-Невском поселке Раненбургского уезда, и в Побѳденских рудниках Скопинского уезда, а также Ряжский подотдел принудительных работ и бюро принудительных работ во всех городах Рязанской губернии, за исключением гор. Ряжска.

* * *

Рязанский лагерь открыт в августе 1919 года и был рассчитан на 600 человек, но в настоящее время в нем содержится 812 человек, большинство которых военнопленные и дезертиры. Продукты получаются из Рязанского единого потребительного общества, но не всегда исправно, почему в продуктах иногда ощущается крайняя нужда и чтобы получить достаточное количество продуктов, необходимы усиленные хлопоты. Летом 1920 года трудом заключенных был обработан огород в 2 ½ десятины и собрано около 800 пуд. картофеля и 200 пуд. капусты, что до некоторой степени послужит улучшением пищи заключенных.

Занимаемые лагерем помещения нельзя назвать удовлетворительными в виду их скученности, и переполнения. К поддержанию должной чистоты принимаются все меры и состояние лагеря в санитарном отношении до некоторой степени удовлетворительно. При лагере имеется 6 каменных: конюшен, в которых для обслуживания всех хозяйственных нужд лагеря содержится 4 выездных лошади и 8 ломовых и 4 малодойных коровы. Комплекты упряжи, экипажей, саней и полков почти достаточны.

Обмундирования, белья, обуви и постельных принадлежностей почти не имеется. Об отпуске некоторого обмундирования и белья из запасов Губтюрьмы возбуждено ходатайство перед карательным отделом губернского отделом юстиции. Баня, хотя и имеется, но за отсутствием мыла недостаточно удовлетворяет заключенных.

В лагере существует лазарет, устроенный в двухэтажном здании, рассчитанный на 50 кроватей. Обслуживается 8 врачами (из них 2-мя из заключенных), 2 фельдшерами, 1 сестрой милосердия и 4 санитарами и служителями. Некоторые медикаменты хотя и добыты комендантом в Москве, но медикаментов вообще недостаточно и в них ощущается крайняя нужда.

В лагере оборудованы и обслуживают Советские учреждения мастерские шитья мужского и женского платья, белошвейная, сапожная, шорная, ткацкая, столярная, кузнечно-слесарная, фуражечная и переплетная. В мастерских и в лагерях по хозяйственным надобностям работают заключенные 2 и 3 категорий, заключенные жѳ последней категории работают и на внешних работах, по разгрузке дров, на линии железных дорог и проч. Осужденные на все время гражданской войны из стен лагеря не выпускаются, осужденных же пожизненно не имеется.

Вознаграждение труда заключенным выдается в день их освобождения из лагеря по ставкам Биржи Труда, или Профсоюзов, причем ¾ заработанной платы задерживается в доход, лагеря, и образует экономические Суммы.

Культурно-просветительная деятельность развита вполне достаточно. часто устраиваются митинги, читаются лекции по специальным предметам, преподаются иностранные языки, функционирует школа грамотности, имеется библиотека читальня, хорошо оборудованный театр, хор и оркестр, где участвуют заключенные.

Лагерь охраняется конвойной командой местного гарнизона, команда состоит из 250 человек и состоит в распоряжении коменданта лагеря. Конвоиры предварительно изучают на практике свои обязанности и при несении службы руководствуются гарнизонным уставом караульной службы.

* * *

Что же касается Ряжского лагеря , то он требует коренной реорганизации, для чего необходимо предварительно коменданта тов. Храпова заменить другим лицом, более соответствующим своему назначению и подобрать подходящий штат его сотрудников, а затем уже приступить к улучшению положения этого лагеря, но, к сожалению, подходящего кандидата на должности коменданта пока еще не найдено. Лагерь организован в августе с. г. и был рассчитан на 300-400 человек, и настоящее время в нем содержится 572 человека. Преобладающим элементом заключенных являются, военно-пленные офицеры — казаки.

Лагерь [Ряжский] находится в 3 верстах от города и в расстоянии ½ версты от железнодорожной станции, телефоном с городом еще не соединен. Двор лагеря огорожен колючей проволокой. Заключенные размещены в 3-х бревенчатых, бараках, размером на 109 куб. сажень каждый.

Постельных принадлежностей не имеется, а также нет казенного обмундирования , обуви к белья. Продовольствие заключенных крайне недостаточно, благодаря неполному отпуску Упродкомом всех полагающихся продуктов, по поводу чего подотделом неоднократно доводилось до сведения Губпродкома. При бараках имеются — баня, прачечная и дезинфекционная камера, но за неимением мыла и дезинфекционных средств, а также и по недостатку дров, почти не функционируют, отчего развились паразиты, как e заключенных, так и в помещениях. Приёмного покоя или лазарета при лагере нет и тяжело больные размещены в переполненных лазаретах в городе и на железнодорожной станции, амбулаторный осмотр больных производится в лазарете на станции, вообще врачебно-санитарное дело обстоит неудовлетворительно.

Имеющегося конвоя в 75 человек недостаточно, почему с внешних работ иногда случаются побеги, но вполне возможны побеги из лагеря, т. к. для освещения двора ни оборудования, ни материалов не имеется. Об увеличении состава конвоя и об улучшении его питания и обмундировки возбуждено ходатайство перед Губвоенкомом.

В настоящее время приступлено к организации мастерских, но это дело тормозится отсутствием инструментов. Культурно-просветительной и агитационной работы не ведется. библиотеки нет и митинги не устраиваются. Постановка канцелярского дела удовлетворительна.

Большинство перечисленных недостатков возможно было бы устранить при усиленной энергичной работе на месте, к чему можно приступить только тогда, когда удастся подобрать соответствующий штат комендантства.

* * *

В Александро-Невском поселке Раненбургского уезда , группою заключенных, преимущественно дезертиров с апреля сего года производятся работы на Рязанско-Уральской железной дороге. Всего прибыло 141 человек, но из них, в виду крайнего недостатка продовольствия бежало 20 человек. В настоящее время эта группа составляет собою отделение Ряжского лагеря. Работы производятся между станциями Александро-Невской и Большая Алешня на расстоянии 31 версты, что вызывает крайнее неудобство по наблюдению за заключенными при весьма ограниченном конвое.

Особых помещений для содержания заключенных нет и они проживают вместе с железнодорожными служащими. Помещения плохо приспособлены к жизни, с разбитыми и худыми рамами, содержится антисанитарно, нар нет и приходится спать без постелей на грязном полу. Продовольственное дело обстоит очень плохо и заключенные крайне нуждаются в одежде , обуви и постельных принадлежностях.

* * *

Затем имеется значительная группа военнопленных поляков, откомандированных на работы в Побединские рудники Скопинского уезда . Помещения для заключенных в Побединских рудниках вполне пригодны для жилья и имеют 8400 куб. арш., но печи совершенно непригодны. Всего содержится 811 человек. Помещения содержатся весьма антисанитарно. Кроме того, 600 человек находятся на работах означенных рудников,— в рудниках Грото-Мураевинском, Сергиевском — Боровке и в Углестрое.

Продовольствие в качественном и количественном отношении вполне достаточное и приравнено к пайку рабочих рудников, но заключенные совершенно не имеют обуви, платья и постельных принадлежностей, содержатся грязно и все в паразитах. К удалению всех дефектов командированным на рудники завед. информационным отделением тов. Акимушкиным предложено администрации рудников принять все меры и дана по этому поводу надлежащая инструкция.

Охрана заключенных поставлена слабо, отчего со времени прибытия на рудники военнопленных бежало до 800 человек. Следует наметить, что военнопленные, работающие на рудниках ,в ведении II отдела общ. раб. и повинностей не состоят.

* * *

Затем на Рязанском Государственном деревообделочном заводе организована особая рота военнопленных, которые работают в заводе, но большею частью на наружных работах. Продовольственный вопрос и обмундирование поставлены неудовлетворительно.

* * *

Во всех уездных городах , за исключением Ряжска, организованы бюро принудительных работ и назначены в них заведующие. В Ряжске же при отделе управления Уисполкома организован Подотдел общественных работ и повинностей. Все эта учреждения снабжены инструкциями и приступили к выполнению своих обязанностей. Организованные бюро пользуются аппаратами и средствами уездных отделов управления. На 1921 год предположено расширить деятельность и примерные штаты уездных бюро и Ряжского Подотдела. В отношении деятельности уездных бюро следует сказать, что пока через них прошло очень незначительное количество осужденных на принудительные работы без лишения свободы.

* * *

По предложению главного управления принудительных работ при НКВД, в настоящее время ведется переписка об учреждении в Рязанской губернии «Дома принудительных работ» , каковой должен быть приспособлен из какого либо арестного дома. Из полученных пока ответов от Уисполкомов видно что «Дом принудительных работ» возможно устроить только в Скопине в здании бывшего арестного дома, находящегося, в распоряжении Военкома и занятого арестованными дезертирами. Вместе с тем сделано распоряжение всем уездным бюро принять на учет в свое ведение всех заключенных в арестные дома по судебным приговорам и по постановлениям административных учреждений.

* * *

При Подотделе общественных работ и повинностей согласно приказа Реввоенсовета Республики и Народного комиссариата внутренних дел организована междуведомственная комиссия но рассмотрению дел военнопленных гражданской войны , которой разрешено до 2000 дел военнопленных, находящихся в Рязанском лагере, на Рязанском Государственном заводе и в Алексадро-Невском поселке и 296 дел содержащихся в Ряжском лагере. В отношении военнопленных некомандного состава и не служивших в войсках, постановления означенной комиссии рассмотрено Подотделом и утверждены губернским отделом управления, а рассмотрение постановлений в отношении остальных военнопленных передано в Рязгубчека. Но последней еще не рассмотрены дела на военнопленных, находящихся в Ряжском лагере, в Александре-Невском поселке, на Рязанском Государственном заводе и значительного (количество более 600) заключенных Рязанского лагеря.

Для проверки представляемых смет и расходования сумм и вообще денежной и материальной отчетности концентрационных лагерей бюро принудительных работ при Подотделе общественных работ и повинностей учрежден бухгалтерский стол, которым, между прочим, разработаны и разосланы особые формы для составления смет и отчетности уездных бюро и Ряжского Подотдела принудительных работ. Все расходы по содержанию лагерей в предстоящем 1921 году будут неукоснительно вестись по сметам, для руководства инструкции составлены и высланы комендантам, а вместе с тем предложено им упорядочить распределение рабочей силы.

В отношении большинства перечисленных выше дефектов в продовольственном, жилищном и санитарном отношениях, а также в отношении обмундирования и вообще содержания заключенных, следует сказать, что дефекты эти образовываются вследствие полного отсутствия требующихся материалов, которые, по обстоятельствам времени, достать большею частью невозможно. Затем нельзя не обратить внимание на чрезмерное переполнение всех перечисленных мест заключения, что безусловно вызывает антисанитарные условия жизни заключенных.

------------------------------

– Рязанский Мартиролог: http://stopgulag.org

– ГАРО, Ф. Р. - 4.

– Отчет о деятельности Рязанского Губисполкома и его отделов VIII Губернскому Съезду Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. Издание Рязанского Губернского Исполнительного Комитета. // Рязань. Госуд. типогр. № 1. 1920. Стр. 9-13.

– История, культура и традиции Рязанского края: https://62info.ru/history

– Записки раненбуржца: https://ranenburzhets.livejournal.com

– РОУНБ: https://rounb.ru

1-А. Начало завода "Рязсельмаш". 1904.

В 1905 г. на заводе уже трудится 50 чел. Основная продукция - плуги и бороны, а также различные заказы для железной дороги.

В августе 1913г. завод перешел в руки французского акционерного общества "Анонимное общество заводов землевладельческих машин и орудий в Рязани", правление которого находилось в Париже.

В 1914 г. чистая прибыль завода возросла по сравнению с 1913 г. в 2 раза, в 1915 г. — в 5 раз, в 1916 г. — в 10 раз.

(Издательство "Машиностроение": http://www.mashin.ru/)

1 Дегтяное. Поклонный Крест на месте расстрела в 1918 году крестьян сел Дегтяное и Санское Спасского уезда Рязанской губ.

с. Дегтяное Спасского района Рязанской области. Координаты: 54°26'15.84"С. 40°38'56.50"В.

Поклонный крест установлен в 2008 году по инициативе прихода Храма Воскресения Словущего села Дегтяное и его настоятеля иерея Константина Михайлова. Располагается поклонный крест при подъезде к селу с правой стороны на опушке леса. Какой-либо надписи (доски, информационной таблицы) на поклонном кресте и у его основания в настоящее время нет. Ежегодно 12 июня у Поклонного Креста проходят панихиды и поминания.

Из дневника рязанского историка Степана Дмитриевича Яхонтова: "Когда началось крестьянское движение против большевиков в селе Санском Спасского уезда Рязанской губернии, к нему примкнули и рабочие <...> Восстание было рассеяно Человек 18-19 из них назначались к расстрелу. Расправа производилась ужасная. Выгнали их к лесу и здесь расстреляли <...> Я услышал как был расстрелян протоиерей Павел Иванович Алфеев, мой учитель в семинарии, а затем товарищ по службе в ней. Знаток иностранных языков. Он гостил в своем родном селе Дегтяном, соседним с Санским. Во время восстания крестьяне упросили его отслужить молебен на "начало дела". Он их благословил, но сам не участвовал. Когда восстание было подавлено, он был схвачен и расстрелян. Его отвели вместе с другими к опушке леса. Здесь он помолился и, встав на колена, воскликнул "Господи! В руки твои предаю дух мой!"

2. Дело Рязанского губернского революционного трибунала по обвинению Горлова Дмитрия Михайловича в оскорблении Красной Армии. 1918

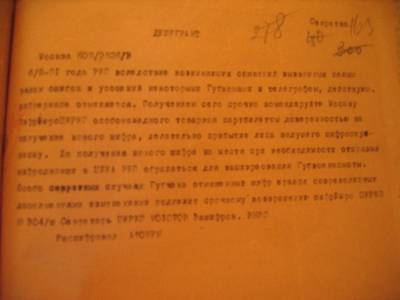

2. Дело об организации осведомительной сети ЧОН Рязанской губернии

2. Крестьянские восстания в Рязанской губернии

"...Комитетам бедноты немедленно взять на учет население сел (деревень) от 18 до 50 лет включительно, установить лиц, присоединившихся к контрреволюционным бандам, представив списки таковых в уездные Совдепы, имущество восставших крестьян, изменников делу рабочих и беднейших крестьян , взять в распоряжение комитета бедноты, принять все зависящие от них меры к поимке участвующих в восстании и доставить таковых в распоряжение уездных военных комиссариатов. Виновных в укрытии лиц, присоединившихся к контрреволюционным бандам, расстреливать на месте, а имущество их конфисковать». (Из приказа командующего вооруженными силами Рязанской губернии о мерах борьбы с восстаниями в губернии).

Читать работу онлайн на Issuu: http://issuu.com/memorial62/docs/vosstaniya-ryaza-gub-pdf

2. Ряжский Концлагерь в Отчете подотдела общественных работ и повинностей Рязанского Губисполкома за 1920 год

"<...> В ведении отделения принудительных работ и под его наблюдением находится Рязанский и Ряжский лагери принудительных работ, особая рота военнопленных при Рязанском государственном деревообделочном заводе, группы военнопленных, работающих в Алекандро-Невском поселке Раненбургского уезда, и в Побѳденских рудниках Скопинского уезда, а также Ряжский подотдел принудительных работ и бюро принудительных работ во всех городах Рязанской губернии, за исключением гор. Ряжска. <...>

* * *

Что же касается Ряжского лагеря , то он требует коренной реорганизации, для чего необходимо предварительно коменданта тов. Храпова заменить другим лицом, более соответствующим своему назначению и подобрать подходящий штат его сотрудников, а затем уже приступить к улучшению положения этого лагеря, но, к сожалению, подходящего кандидата на должности коменданта пока еще не найдено. Лагерь организован в августе с. г. и был рассчитан на 300-400 человек, и настоящее время в нем содержится 572 человека. Преобладающим элементом заключенных являются, военно-пленные офицеры — казаки.

Лагерь [Ряжский] находится в 3 верстах от города и в расстоянии ½ версты от железнодорожной станции, телефоном с городом еще не соединен. Двор лагеря огорожен колючей проволокой. Заключенные размещены в 3-х бревенчатых, бараках, размером на 109 куб. сажень каждый.

Постельных принадлежностей не имеется, а также нет казенного обмундирования , обуви к белья. Продовольствие заключенных крайне недостаточно, благодаря неполному отпуску Упродкомом всех полагающихся продуктов, по поводу чего подотделом неоднократно доводилось до сведения Губпродкома. При бараках имеются — баня, прачечная и дезинфекционная камера, но за неимением мыла и дезинфекционных средств, а также и по недостатку дров, почти не функционируют, отчего развились паразиты, как e заключенных, так и в помещениях. Приёмного покоя или лазарета при лагере нет и тяжело больные размещены в переполненных лазаретах в городе и на железнодорожной станции, амбулаторный осмотр больных производится в лазарете на станции, вообще врачебно-санитарное дело обстоит неудовлетворительно.

Имеющегося конвоя в 75 человек недостаточно, почему с внешних работ иногда случаются побеги, но вполне возможны побеги из лагеря, т. к. для освещения двора ни оборудования, ни материалов не имеется. Об увеличении состава конвоя и об улучшении его питания и обмундировки возбуждено ходатайство перед Губвоенкомом.

В настоящее время приступлено к организации мастерских, но это дело тормозится отсутствием инструментов. Культурно-просветительной и агитационной работы не ведется. библиотеки нет и митинги не устраиваются. Постановка канцелярского дела удовлетворительна.

Большинство перечисленных недостатков возможно было бы устранить при усиленной энергичной работе на месте, к чему можно приступить только тогда, когда удастся подобрать соответствующий штат комендантства. <...>

* * *

При Подотделе общественных работ и повинностей согласно приказа Реввоенсовета Республики и Народного комиссариата внутренних дел организована междуведомственная комиссия но рассмотрению дел военнопленных гражданской войны , которой разрешено до 2000 дел военнопленных, находящихся в Рязанском лагере, на Рязанском Государственном заводе и в Алексадро-Невском поселке и 296 дел содержащихся в Ряжском лагере. В отношении военнопленных не командного состава и не служивших в войсках, постановления означенной комиссии рассмотрено Подотделом и утверждены губернским отделом управления, а рассмотрение постановлений в отношении остальных военнопленных передано в Рязгубчека. Но последней еще не рассмотрены дела на военнопленных, находящихся в Ряжском лагере, в Александре-Невском поселке, на Рязанском Государственном заводе и значительного (количество более 600) заключенных Рязанского лагеря.

Для проверки представляемых смет и расходования сумм и вообще денежной и материальной отчетности концентрационных лагерей бюро принудительных работ при Подотделе общественных работ и повинностей учрежден бухгалтерский стол, которым, между прочим, разработаны и разосланы особые формы для составления смет и отчетности уездных бюро и Ряжского Подотдела принудительных работ. Все расходы по содержанию лагерей в предстоящем 1921 году будут неукоснительно вестись по сметам, для руководства инструкции составлены и высланы комендантам, а вместе с тем предложено им упорядочить распределение рабочей силы.

В отношении большинства перечисленных выше дефектов в продовольственном, жилищном и санитарном отношениях, а также в отношении обмундирования и вообще содержания заключенных, следует сказать, что дефекты эти образовываются вследствие полного отсутствия требующихся материалов, которые, по обстоятельствам времени, достать большею частью невозможно. Затем нельзя не обратить внимание на чрезмерное переполнение всех перечисленных мест заключения, что безусловно вызывает антисанитарные условия жизни заключенных. <...>"

------------------------------

– Рязанский Мартиролог: http://stopgulag.org

– ГАРО, Ф. Р. - 4.

– Отчет о деятельности Рязанского Губисполкома и его отделов VIII Губернскому Съезду Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. Издание Рязанского Губернского Исполнительного Комитета. // Рязань. Госуд. типогр. № 1. 1920. Стр. 9-13.

– История, культура и традиции Рязанского края: https://62info.ru/history

– Записки раненбуржца: https://ranenburzhets.livejournal.com

– РОУНБ: https://rounb.ru

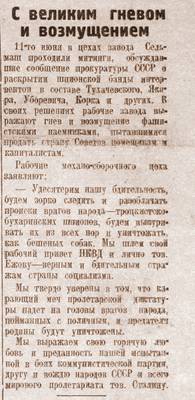

2. От имени рабочих "Рязсельмаша" предложено корчевать оппозицию клещами. 1927.

Булгакова Н.С. В борьбе за сохранение и укрепление единства партии (Страница из жизни Рязанской парторганизации) // Ученые записки Т.62. Некоторые вопросы краеведения и отечественной истории. Рязань. 1969. С 161-166.

2. Документы следственного дела. Дмитриев (Дмитрев) Михаил Андреевич (св. Михаил Касимовский). 1873-1937.

Родился в 1873 году в селе Макковеево(в другом написании - Маккавеево, ныне поселок Сынтул) Касимовского уезда Рязанской губернии. Окончил Рязанскую Духовную семинарию. Священник.

Был арестован ОГПУ в 1930 году за "неуплату налога и огнестрельные патроны", но был освобожден по многочисленным ходатайствам прихожан.

На 1937 год проживал в Рязанской области, Касимовском районе, селе Селищи, где служил в церкви с 1911 года.

Арестован НКВД 18 (19).09.1937 года. Содержался в Касимовской и Рязанской тюрьме.

Осужден 21.11.1937 года Тройкой УНКВД по Рязанской области по ст. 58 УК РСФСР за антисоветскую агитацию и клевету.

Расстрелян сотрудниками НКВД в Рязани 02.12.1937 года.

Реабилитирован.

Канонизирован РПЦ в 2000 году.

2. Из воспоминаний рязанского историка Яхонтова Степана Дмитриевича. 1917-1919 гг. Арест Яхонтова и группы рязанских интеллигентов. В Рязанском Трибунале.

3. Выписка из протокола избирательной комиссии о лишении прав. Добрые Пчелы Захаровского района Рязанского округа. 22.10.1934.

ГАРО. Ф. Р-28. Оп. 2. Д. 2. Л. 38, 38-об.

3. Назарбеков Фома Иванович (Назарбекян Товмас Ованесович). Генерал-майор, заключенный Рязанского концлагеря. 1855-1931.

Фома Назарбеков родился в 1855 году в Тифлисе (совр. Тбилиси). Окончил Московскую военную гимназию, после чего участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку и русско-японской войне, где отличился во многих битвах. В Первую мировую войну Фома Назарбеков воевал на Кавказском фронте в 14-м гренадёрском грузинском генерала Котляревского полку и прошёл все строевые должности до командира батальона включительно. С 25 марта по 19 ноября 1915 года был начальником 2-й Кавказской строевой бригады, затем развёрнутой в дивизию. Позже командовал Вторым Кавказским стрелковым корпусом. В апреле 1915 года части русской армии под командованием Фомы Назарбекова нанесли крупное поражение турецким войскам в сражении у селения Дилман. В 1916 году Фома Назарбеков со своими войсками действовали в направлении Ван-Копа. В январе 1917 года был командиром сформированного 7-го отдельного Кавказского армейского корпуса, действовавшего в составе русских войск в Персии. В 1917 году был назначен командующим отдельного армянского армейского корпуса. В 1918 году в Кара-Килисском, Баш-Абаранском и Сардарапатском сражениях армянские войска нанесли сокрушительное поражение турецким оккупантам и остановили продвижение противника вглубь Первой Республики, хотя к этому времени турки захватили большую её часть — часть Западной Армении. После образования Республики Армении Фома Назарбеков продолжал службу в армии, не состоял ни в одной партии и прилагал огромные усилия по созданию регулярной армянской армии. В 1918—1920 годах — главнокомандующий войсками страны. С марта 1919 года — председатель военного совета. Руководил армянской армией в армяно-азербайджанской войне. После аннексии[источник не указан 251 день] Армении со стороны РСФСР был арестован и в январе 1921 года переведён из Еревана в Баку, а затем содержался в концлагере в Рязани и амнистирован в мае 1921 года. После этих событий Фома Назарбеков написал ряд сочинений, в которых опубликовал свои сочинения о военных действиях на Кавказском фронте в 1914—1918 годах. Фома Иванович Назарбеков скончался 19 февраля 1931 года (согласно другим данным — 1928 года) в Тифлисе.

Награды: Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (1877, за отличие при штурме крепости Ардаган 04-05.05.1877); Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом (1878, за отличие под (Эрзерумом); Орден Святой Анны II степени с бантом (за 25 лет службы, 1878); Золотое оружие «За храбрость» (1904); Орден Святого Владимира III степени с мечами (1905); Орден Святого Станислава I степени с мечами (1915); Орден Святой Анны I степени (1915); Орден Святого Георгия IV степени (07.01.1916); Орден Святого Владимира II степени с мечами (1916).

3. Крестьянский фронт в гражданской войне

"...Как минимум три поколения не имеют представления о масштабности восстаний крестьян в первые годы советской власти, многообразии форм их сопротивления политике и методам руководства деревней в период «военного коммунизма»."

Читать работу онлайн на Issuu: http://issuu.com/memorial62/docs/osipova-krest-front-pdf

3. Назарбеков Фома Иванович (Назарбекян Товмас Ованесович). Генерал-майор, заключенный Рязанского концлагеря. 1855-1931.

Фома Назарбеков родился в 1855 году в Тифлисе (совр. Тбилиси). Окончил Московскую военную гимназию, после чего участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку и русско-японской войне, где отличился во многих битвах. В Первую мировую войну Фома Назарбеков воевал на Кавказском фронте в 14-м гренадёрском грузинском генерала Котляревского полку и прошёл все строевые должности до командира батальона включительно. С 25 марта по 19 ноября 1915 года был начальником 2-й Кавказской строевой бригады, затем развёрнутой в дивизию. Позже командовал Вторым Кавказским стрелковым корпусом. В апреле 1915 года части русской армии под командованием Фомы Назарбекова нанесли крупное поражение турецким войскам в сражении у селения Дилман. В 1916 году Фома Назарбеков со своими войсками действовали в направлении Ван-Копа. В январе 1917 года был командиром сформированного 7-го отдельного Кавказского армейского корпуса, действовавшего в составе русских войск в Персии. В 1917 году был назначен командующим отдельного армянского армейского корпуса. В 1918 году в Кара-Килисском, Баш-Абаранском и Сардарапатском сражениях армянские войска нанесли сокрушительное поражение турецким оккупантам и остановили продвижение противника вглубь Первой Республики, хотя к этому времени турки захватили большую её часть — часть Западной Армении. После образования Республики Армении Фома Назарбеков продолжал службу в армии, не состоял ни в одной партии и прилагал огромные усилия по созданию регулярной армянской армии. В 1918—1920 годах — главнокомандующий войсками страны. С марта 1919 года — председатель военного совета. Руководил армянской армией в армяно-азербайджанской войне. После аннексии[источник не указан 251 день] Армении со стороны РСФСР был арестован и в январе 1921 года переведён из Еревана в Баку, а затем содержался в концлагере в Рязани и амнистирован в мае 1921 года. После этих событий Фома Назарбеков написал ряд сочинений, в которых опубликовал свои сочинения о военных действиях на Кавказском фронте в 1914—1918 годах. Фома Иванович Назарбеков скончался 19 февраля 1931 года (согласно другим данным — 1928 года) в Тифлисе.

Награды: Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (1877, за отличие при штурме крепости Ардаган 04-05.05.1877); Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом (1878, за отличие под (Эрзерумом); Орден Святой Анны II степени с бантом (за 25 лет службы, 1878); Золотое оружие «За храбрость» (1904); Орден Святого Владимира III степени с мечами (1905); Орден Святого Станислава I степени с мечами (1915); Орден Святой Анны I степени (1915); Орден Святого Георгия IV степени (07.01.1916); Орден Святого Владимира II степени с мечами (1916).

3. "О местонахождении Ряжского лагеря принудительных работ"

Государственный архив Рязанской области сообщает, что в документах архивного фонда Ряжского уездного лагеря принудительных работ (Р-2650), в приказе коменданта лагеря N1 от 11 июля 1920 г. записано: "Сего числа мною приняты для размещения бывших офицеров от коменданта воинских зданий три барака под N37, 41 и (N утрата), в которых оказалось 52 полки, 8 столов, 6 скамеек, 1 топчан и 1 скебетка".

В докладе коменданта Ряжского уездного лагеря принудительных работ о жилищных условиях военнопленных от 1 октября 1920 г. имеется информация, что "весь лагерь с канцелярией и складом занимают пять бараков, не вполне оборудованных для зимовки за отсутствием лесных и других материалов, три барака, где размещены пленные, обнесены колючей проволокой вместе с уборной".

Комендант лагеря в докладе за май 1921 г. писал: "Культурно-просветительская работа в лагере отсутствует. В мае месяце были даны для заключенных два спектакля, один на ст. Ряжск 1-я в клубе имени Ленина, а второй в Захупотском слободском нардоме".

Постановлением Рязгубисполкома от 8 июня 1921 года лагерь принудительных работ в Ряжске был ликвидирован, а вместо него было организовано Ряжское бюро принудительных работ, которое размещалось на месте лагеря.

В докладе о деятельности Ряжского бюро принудительных работ за сентябрь 1921 г. говорилось, что его помещения оставались на старом месте, "но ввиду наступающей зимы и невозможности жилья в бараках, Бюро и канцелярия в недалеком будущем должны быть переведены в гор. Ряжск, в более удобное помещение как для заключенных, также и для канцелярии".

В докладе о деятельности Ряжского бюро принудительных работ за октябрь 1921 г. констатировалось, что "на основании распоряжения Губотдела управления от 8 октября 1921 г. и резолюции президиума Уисполкома от 8 октября 1921 г. содержащиеся в Бюро принудительных работ по суду заключенные переведены в Рязгублагерь, осужденные в административном порядке переданы в Ряжскую усовмилицию для дальнейшего отбывания наказания при арестном доме".

Комендант Ряжского уездного лагеря принудительных работ в докладе уездному исполнительному комитету от 8 октября 1920 г. писал: "Пришу Ряжский уисполком ввиду неимения достаточного количества дров и не вполне оборудованного барака для канцелярии, разрешить занять дом священника Полатебнаго Захупотского общества под комендантское управление лагеря".

Более точной информации о локализации Ряжского уездного лагеря принудительных работ в документах архива не имеется.

Основание: ГАРО. Р-2650. Оп.1. Д.1, Л.1об., Д.3. Л.2, 51., Д.45, Л.3-3-об., 11-11об, 13; Р-15, Оп.1, Д.18, Л.58об.

Директор Т.П. Синельникова

Зав отделом Е.В. Дворникова

Исполнитель: Седов Михаил Александрович

(4912) 45-67-70"

3. Физкультурницы завода "Рязсельмаш". 1930-е.

3. Дела по обвинению священнослужителей Озерского, Ниловского, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1918.

По обвинению Ивана Ивановича Озёрского, священника села Борснева Касимовского уезда, в агитации против Комитетов бедноты.

Был арестован 24 августа 1918 г. Касимовской ЧК, содержался в Касимовской тюрьме[1]. Дело было передано в Рязанский губернский Революционный трибунал.

22 ноября 1918 г. дело было закрыто [2].

По обвинению Федора Ниловского, священника села Новопанского Михайловского уезда и граждан Федора Никитича Солодухина, Степана Голихова и Егора Голубкина в контрреволюционный деятельности.

Дело началось с заявления ряда граждан села Новопанского.

«Михайловскому Уездному

Военно-Революционному комитету

При совете рабочих, солдатских

и крестьянских депутатов.

От нижеподписавшихся граждан

села Новопанского, стоящих

на страже завоеваний революции.

Заявление.