Архивная коллекция 1917-1987 гг. "Репрессированные священнослужители и прихожане Рязанских территорий".

В период советских политических репрессий произошло масштабное преследование представителей религиозных конфессий на территории СССР, повлекшее многочисленные человеческие жертвы. По данным архивных исследований, репрессивные меры затронули сотни тысяч священнослужителей и верующих различных конфессий. Результатом репрессивной политики стало также массовое уничтожение и закрытие культовых сооружений: храмов, мечетей, синагог и молитвенных домов. Представленная архивная коллекция содержит систематизированные материалы о репрессированных служителях культа и верующих, чья деятельность была связана с территорией Рязанской губернии/области в советский период. Архивная коллекция находится в процессе пополнения. Каждая новая персоналия, включенная в информационный массив Рязанского Мартиролога, способствует восстановлению исторической памяти и противодействию забвению трагических событий прошлого. Пишите нам на электронные адреса: hro.org@gmail.com И hro.julia@gmail.com

* * *

>> Именной указатель: священнослужители и прихожане <<

Темы (13)

Архивная коллекция "Истинно Православная Церковь (Истинно Православные Христиане, ИПЦ - ИПХ, "катакомбники"). Рязанский регион".

ИПЦ (ИПЦ - ИПХ) в СССР – православные приходы и группы, возникшие в 1920-х годах в ходе идеологического противостояния в российском православии при советизации церкви. Подвергались многолетним репрессиям в Советском Союзе. Не являлись единой структурой или движением. В ряде случаев наименование без должных оснований использовалось как советскими органами, так и исследователями для обозначения различных оппозиционных православных групп.

Архивная коллекция "Массовые аресты "религиозников и кулаков". Май 1931 года. Рязанские территории.

Групповое "Дело N 290 об антисоветской контрреволюционной группе церковников". Ново-Деревенский (Новодеревенский) район. Рязанская область. 1937 год.

В конце октября 1937 года УНКВД были арестованы восемь священнослужителей Новодеревенского района: протоиереи Павел Лицентов, Иоанн Болховитинов, священники Димитрий Дмитревский, Иоанн Покровов, Михал Кобызев, Иоанн Сокольский, Иоанн Лысцов, диакон Павел Бабин. Против них было инспирировано групповое уголовное дело № 290 по обвинению "в создании контрреволюционной организации церковников Новодеревенского района, враждебности к существующему строю, антиколхозной агитации". Шестеро из этих священнослужителей были расстреляны в Рязани.

Групповое "Дело N 920 антисоветского подполья церковников". Владимирская-Рязанская области.1949 год.

"<...> Управлением МГБ по Владимирской области вскрыто и в июне-августе 1949 года ликвидировано возглавляемое Рожновым П. П., нелегалом Молостовым Г. М. и Русаковым Г. В. антисоветское подполье церковников, последователей “ИПЦ”, действовавшее на территории Владимирской, Рязанской и других областей <...>"

Групповое "Дело повстанческо-террористической религиозной группы, действовавшей на территории Бельковского (Касимовского) района Рязанской области". 1937 год.

"Дело антисоветской группы церковников Назина Д.И. и др. Рязанская область". 1940 год.

Из материалов уголовного дела: "Антисоветская группа церковников организованно противодействовала выборам в Верховный Совет, в местные Советы, переписи населения, клеветала на Советскую власть, устраивала нелегальные сборища, распространяла антисоветскую пропаганду, вербовала в свою организацию церковников <...>"

Дело "кулацко-церковной повстанческой группы". Пителинский район. Рязанская область. 1937 год.

В 1937 году Рязанским УНКВД было инспирировано дело о "кулацко-церковной повстанческой группе". Часть обвиненных была казнена, часть была приговорена к длительным срокам лишения свободы. Все фигуранты дела в последствии были реабилитированы.

Дела (53)

Имена (1691)

Документы (93)

1. Биография. Киструсский Иван Иванович (еп. Иоанн). 1878-1937.

В 1901 поступил в Казанскую духовную академию и принял монашество. В 1905 окончил академию со степенью кандидата богословия и определен преподавателем в Воронежское духовное училище, рукоположен в сан иеромонаха. С 30 сентября 1906 – преподаватель Александровской миссионерской семинарии. Затем служил помощником смотрителя Чебоксарского духовного училища, инспектором Александровской духовной семинарии, преподавателем Новгородской духовной семинарии, смотрителем Тихвинского духовного училища. После революции 1917 вернулся в родительский дом в Зареченскую слободу Раненбургского уезда Рязанской губернии. Служил в местной Никольской церкви. 10 августа 1923 года в Москве хиротонисан во епископа Михайловского, викария Рязанской епархии, с поручением временного управления Рязанской епархией, в связи с тем, что архиепископ Рязанский и Зарайский Борис (Соколов), находился в тот момент под арестом. 30 ноября 1923 года избран епископом Раненбургским, викарием Рязанской епархии.Из письма епископа Иоанна Патриарху Тихону: "<...> 12 августа уже подвергся репрессиям со стороны местного ГПУ — уполномоченный ГПУ по Раненбургскому уезду Соломин запретил ему выезд в Рязань и в свой уезд, а служить разрешил лишь в 4 городских церквах <…> 4 февраля сего 1924 г. меня вызвал в учреждение начальник милиции Мазберг и объявил мне, что он запрещает мне священнослужение, так как, по его словам, без регистрации я не имею права совершать богослужения, и добавил, что и Вашему Святейшеству тоже запрещено священнослужение — регистрация же меня, как епископа, по словам начальника милиции, не может быть совершена без визы обновленческого Св. Синода, а ведь по декретам советской власти, никакой визы Св. Синода, по моему мнению, и не должно быть, так как обновленческий Синод есть в советской республике учреждение совершенно частного характера, не пользующееся никакими льготами и привилегиями со стороны правительства <...>". Летом 1924 года у епископа Иоанна возник конфликт с архиепископом Рязанским Борисом (Соколовым), который был выслан из Рязанской губернии и проживал в посёлке Перловка под Москвой, управляя епархией через викарного епископа Михайловского Глеба (Покровского). Архиепископ Борис отправил рапорт Патриарху Тихону, который 9 июля 1924 года назначил епископа Иоанна на Лукояновское викариатство Нижегородской епархии.Назначение не принял и 18 октября того же года подал прошение об увольнении на покой по болезни. 10 ноября 1924 года уволен на покой с правом проживания в Раненбурге и совершения богослужений в Николаевской (Зареченской) церкви. 29 января 1925 года запрещён священнослужении патриархом Тихоном. Указу не подчинился и продолжил служить. 21 февраля того же года патриарх Тихон подтвердил запрещение. В июне того же года запрещён в священнослужении митрополитом Петром (Полянским). В октябре 1926 года перешёл в "григорианский раскол" и назначен правящим епископом Ранненбургским. В 1933 году возведён григорианами в сан митрополита.

6 марта 1936 года был арестован. 9 марта ему было предъявлено обвинение в организации и руководстве «контрреволюционной монархической организацией». Его содержали под стражей в Воронежской тюрьме. 3 октября 1936 года особым Совещанием при НКВД СССР приговорён к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. К делу была приложена справка о состоянии здоровья следующего содержания: «Арестованный Киструсский Ив. Ив. с двухсторонней паховой грыжей и возрастными изменениями внутренних органов к физическому труду не годен». Иоанна Киструсского направляют в исправительно-трудовую колонию № 2 г. Томска. Отбывавший в той же колонии срок архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский) убедил Иоанна принести покаяние за "уклонение в григорианский раскол". В начале октября 1937 года они оба были арестованы в заключении Томским городским отделом УНКВД по Новосибирской области,– как участники «контрреволюционной кадетско-монархической организации». Были приговорены к расстрелу. Киструсский Иван Иванович (еп. Иоанн) был казнен сотрудниками НКВД 26 октября 1937 года.

1. "О борьбе рязанских чекистов с контрреволюционным духовенством". Воспоминания рязанских чекистов, записанные сотрудниками Агитпропотдела Рязанского Губернского комитета ВКП(б): "Из истории и организации Рязанской губернской Чрезвычайной комиссии, борьба с контрреволюцией в губернии".

1. Макушева Фекла Васильевна (св. исп. Фекла Полухтинская ). 1900 - 1954.

Родилась в 1900 (по другим данным - в 1901) году в крестьянской семье Чикунова Василия Андриановича, в селе Полухтино, Касимовский уезд, Рязанская губерния. Церковная активистка. Вышла замуж за Дмитрия Макушева. По сведениям Рязанской епархии РПЦ "всю жизнь провела в родном селе, растя детей, занимаясь хозяйством и помогая по храму". Арестована сотрудниками НКВД 6 ноября 1937 года. Проходила по групповому делу "Повстанческо-террористической группы, действовавшей на территории Бельковского (Касимовского) района Рязанской области". Обвинялась в том, что якобы "вела среди населения пораженческую агитацию и высказывала террористические настроения". Первоначально содержалась в тюрьме города Касимов Рязанской области. Затем была этапирована в Рязанскую тюрьму. 6 декабря 1937 года Тройкой при УНКВД СССР по Рязанской области была приговорена к 10 годам лишения свободы. Срок отбыла полностью и, по сведениям Рязанской епархии РПЦ, вернулась домой. По сведениям программы научно-информационного и просветительского центра Мемориал "Репрессии против духовенства в период 1918-1960 годов", после освобождения была одной из ближайших помощниц Георгия Матвеевича Молостова (монаха Геннадия), члена подпольных христианских общин Рязанской и Владимирской областей. 22 июня 1949 года была арестована по групповому делу "антисоветского подполья церковников" и на время следствия заключена во внутреннюю тюрьму УНКВД. 10 октября 1949 года ей было предъявлено обвинительное заключение: " <...> После освобождения из заключения возобновив свою антисоветскую деятельность, установила связь с Молостовым, вошла в число участников антисоветского подполья церковников и была одной из его доверенных лиц. Являлась активной участницей антисоветского подполья, принимала меры к сохранению Молостова от ареста органами советской власти, выполняла его поручения по связям с другими руководителями и участниками подполья". 13 февраля 1950 года была приговорена к 8 годам ИТЛ. Этапирована в Казахстан, Особлаг № 4 (Джезказганский лагерь). Умерла ок. 1954 года. Посмертно реабилитирована. Канонизирована Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 года по представлению Рязанской Епархии РПЦ. Архивно-следственное дело N 2544 (896) в УФСБ по Рязанской области.

* * *

Сфальсифицированное сотрудниками НКВД осенью-зимой 1937 года групповое дело против священнослужителей, активных верующих, "кулаков" и "белогвардейцев" в Бельковском районе (Бельковский район — территориально-административная единица РСФСР c 1935 года по 1959 год. Территория нынешних Касимовского и Тумского районов Рязанской области). Архивно-следственное дело N 2544 (896) в УФСБ по Рязанской области (ок. 500 листов). "<...> В Бельковском районе Рязанской области на протяжении 1937 года существовала контрреволюционная повстанческо-террористическая организация, в состав которой входили бывшие белые офицеры и попы <...> Данная организация ставила перед собой задачу подготовить вооруженное восстание против Советской власти с целью её свержения. Наряду с этим участники организации вели подготовку террористических актов над руководителями ВКП(б) и членами Советского Правительства <...>"

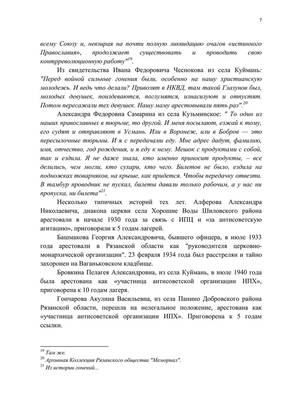

По этому групповому делу были обвинены 27 человек. Арестованные содержались в Касимовской тюрьме, затем в тюрьме областного города Рязань. Они были приговорены Тройкой УНКВД по Рязанской области (чекист С. Вершинин, облпрокурор В. Зайцев, облпартсекретарь С.Тарасов) По делу в частности проходили: бывший офицер Алякров И.Ф.; священник Бажанов Константин Васильевич; плотник судоверфи Берденев Григорий Иванович; специалист лесного хозяйства Бочкарев А.Л.; бывший офицер Волынский П.Ф.; член церковного прихода, раскулаченный Ганин Семен Абрамович; кладовщик железной дороги Глинкин Сергей Степанович; столяр Гришин Петр Алексеевич; священник Динариев Николай Александрович; крестьянка, церковная активистка Егорова Татьяна Прокопьевна; лесник Жидков Ф.Ф.; священник Карасев Николай Никитич; крестьянка, церковная активистка Ивашкина Анна Поликарповна; сапожник, член церковного совета Климашев (Климашов) Дорофей Алексеевич; техник пристани, церковный активист Когтев Лаврентий Дмитриевич; священник Правдолюбов Анатолий Авдеевич; плотник, церковный активист Тряхов Евсевий Андреевич; священник Туберовский Александр Михайлович; крестьянка, председатель церковного совета Устюхина Александра Потаповна; священник Харьков Евгений Яковлевич; кузнец, церковный активист, раскулаченный Якунькин Михаил Иванович.

1 Дегтяное. Поклонный Крест на месте расстрела в 1918 году крестьян сел Дегтяное и Санское Спасского уезда Рязанской губ.

с. Дегтяное Спасского района Рязанской области. Координаты: 54°26'15.84"С. 40°38'56.50"В.

Поклонный крест установлен в 2008 году по инициативе прихода Храма Воскресения Словущего села Дегтяное и его настоятеля иерея Константина Михайлова. Располагается поклонный крест при подъезде к селу с правой стороны на опушке леса. Какой-либо надписи (доски, информационной таблицы) на поклонном кресте и у его основания в настоящее время нет. Ежегодно 12 июня у Поклонного Креста проходят панихиды и поминания.

Из дневника рязанского историка Степана Дмитриевича Яхонтова: "Когда началось крестьянское движение против большевиков в селе Санском Спасского уезда Рязанской губернии, к нему примкнули и рабочие <...> Восстание было рассеяно Человек 18-19 из них назначались к расстрелу. Расправа производилась ужасная. Выгнали их к лесу и здесь расстреляли <...> Я услышал как был расстрелян протоиерей Павел Иванович Алфеев, мой учитель в семинарии, а затем товарищ по службе в ней. Знаток иностранных языков. Он гостил в своем родном селе Дегтяном, соседним с Санским. Во время восстания крестьяне упросили его отслужить молебен на "начало дела". Он их благословил, но сам не участвовал. Когда восстание было подавлено, он был схвачен и расстрелян. Его отвели вместе с другими к опушке леса. Здесь он помолился и, встав на колена, воскликнул "Господи! В руки твои предаю дух мой!"

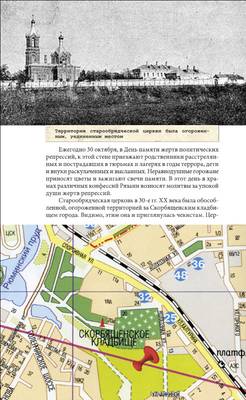

2. В этих церковных домах Старообрядческой церкви Рязани в 1937-1938 жили сотрудники НКВД и их семьи. Здесь же тайно хоронили тела казненных.

Осенью 1937 – весной 1938 года здесь производились тайные захоронения расстрелянных.

Рязань. Старообрядческий проезд (бывш. ул. Колхозная), д. 4. Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CDt-7I15

В этих церковных домах Старообрядческой церкви Рязани (у Скорбященского кладбища) в 1937-1938 жили сотрудники НКВД и их семьи. Старообрядческая церковь в 30-е годы ХХ века была обособленной, огороженной территорией за Скорбященским кладбищем города. Церковь была закрыта, а в двух кирпичных домах, находящихся на территории, были поселены семьи сотрудников Рязанского управления НКВД. Рязань, Колхозный проезд, ныне - Старообрядческий проезд. По меньшей мере под одним из двух этих домов зимой 1937 и зимой и ранней весной 1938 гг чекисты производили тайные захоронения казненных. Со свидетельскими показаниями об этом в Рязанский "Мемориал" и Рязанское УКГБ обратился в 1991 году бывший лейтенант Рязанского УНКВД Григорий Романов.

Подробнее см. "Скорбященское кладбище Рязани": http://stopgulag.org/object/63313156?lc=ru

2. О борьбе Рязанской ЧК с "реакционным духовенством" в Данковском уезде Рязанской губернии

2. Мемориальная доска на Стене Памяти у Старообрядческого храма над братской могилой казненных НКВД. Скорбященское кладбище Рязани.

Осенью 1937 – весной 1938 года здесь производились тайные захоронения расстрелянных.

Памятная доска на стене над захоронением расстрелянных в 1937-1938 гг. Вход в комплекс Старообрядческого храма. Рязань, Старообрядческий проезд, 4. Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CDt-7I15Надпись на доске гласит: "Это не должно повторится! В братской могиле за этой стеной покоится прах жертв политических репрессий 30-х годов в Рязани." Доска была установлена по инициативе депутатов городского Совета и Рязанского общества Мемориал в 1992 году, в соответствие с решением Рязгорсовета. В День памяти жертв политических репрессий - 30 октября - к этой стене приезжают родственники расстрелянных и страдавших в тюрьмах и лагерях в годы террора, дети и внуки раскулаченных и высланных. Неравнодушные горожане приносят цветы и зажигают свечи памяти. Подробнее см. здесь: http://stopgulag.org/object/63313156?lc=ru

3. Дела по обвинению священнослужителей Озерского, Ниловского, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1918.

По обвинению Ивана Ивановича Озёрского, священника села Борснева Касимовского уезда, в агитации против Комитетов бедноты.

Был арестован 24 августа 1918 г. Касимовской ЧК, содержался в Касимовской тюрьме[1]. Дело было передано в Рязанский губернский Революционный трибунал.

22 ноября 1918 г. дело было закрыто [2].

По обвинению Федора Ниловского, священника села Новопанского Михайловского уезда и граждан Федора Никитича Солодухина, Степана Голихова и Егора Голубкина в контрреволюционный деятельности.

Дело началось с заявления ряда граждан села Новопанского.

«Михайловскому Уездному

Военно-Революционному комитету

При совете рабочих, солдатских

и крестьянских депутатов.

От нижеподписавшихся граждан

села Новопанского, стоящих

на страже завоеваний революции.

Заявление.

Настоящим имеем честь донести до сведения Военно-Революционного комитета о нижеследующем: в связи с государственным политическим переворотом в нашем обществе создалась организация из сознательных граждан, которая в курсе Российской революции всеми силами и политическими знаниями старались основать жизнь на новых демократических началах, вопреки этому в нашем обществе явились люди противники революции и новому демократическому строю: старались дезорганизовать нашу организацию и всегда мешали вести собрания, дабы сорвать его и так как между организации вредных элементов как мы называем контрреволюционеры всегда возникали серьёзные конфликты на почве проведения в жизнь демократических идей. Одним из таких лиц является священник Ниловский и буржуй капиталист имеющий отцовского капитала более 100000 руб. Федор Никитич Солодухин, Степан Голихов и прапорщик Егор Ильич Голубкин.

Описать точную их деятельность не представляется возможным, а приводим факты которые считаем серьёзными например: священник Ниловский всегда после богослужения высказывает с церковной кафедры перед народом проповедь в которой много агитации против революции и призывая народ чтобы он шел по стопам их дабы поработить завоевания свободы, приводим ещё один пример: священник Ниловский неоднократно говорил что мы доживаем последние дни ибо якобы народился антихрист и категорически заявлял, что демократическая власть хочет закрыть церкви, всегда говоря что Советская власть это ни что иное, как германские шпионы. Совместно в контакте с священником идёт и буржуй Солодкин, который точно так же агитирует на тему попа и несколько раз говорил что придёт Каледин и насечёт вам задницу.

<…> Сообщая о вышеизложенном покорнейше просим Уездный Военно-Революционный комитет срочно сделать обыск у Солодухина так как он высказывался что у него имеется два револьвера 2 бомбы и винтовка и священника Ниловского» [3].

Заявление подписали 13 человек, дата составления документа отсутствует.

В ходе обыска у Солодухина Ф.Н. был изъят револьвер системы «Смита и Вассона» с патронами, разрешение на револьвер было оформлено 28 августа 1911 г. [4].

Решением Рязанского губернского Революционного трибунала Солодухин Ф.Н. был оштрафован на 1000 рублей, в случае неуплаты было предписано заключить его в тюрьму на 2 месяца, священнику Ниловскому было вынесено общественное порицание, Голихов и Голубкин признаны невиновными [5].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 74. Л. 2.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 74. Л. 15.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 42. Л. 5.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 42. Л. 11.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 42. Л. 65.

3. Поклонный Крест на месте захоронения казненных в 1937-1938. Территория Старообрядческого Храма Рязани, Старообрядческий проезд, 4.

Поклонный крест - памятный знак непосредственно на захоронении казненных политзаключенных в 1937-1938. Двор Старообрядческеого храма Рязани. Старообрядческий проезд, 4. ("Захоронение на Скорбящинском"). Крест установлен прихожанами Храма. В День памяти жертв политических репрессий - 30 октября - к этой стене приезжают родственники расстрелянных и страдавших в тюрьмах и лагерях в годы террора, дети и внуки раскулаченных и высланных. Неравнодушные горожане приносят цветы и зажигают свечи памяти.

4. Дела по обвинению священнослужителей Алабина, Соколова, Доронкина, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1918.

2 мая 1918 г. ревизионной комиссией при Комиссариате по духовным ведомствам был назначен первый день собрания по ведению церковно-кладбищенской отчетности. Ревизия Скорбященской церкви не состоялась, т.к. настоятеля церкви Владимира Алексеевича Алабина в тот день не смогли застать на месте. На следующий день он заявил, что считает комиссию неправомочной и в дальнейшем часто не являлся в церковь в дни ревизии, или сильно опаздывал. Комиссия по ревизии обвинила священника в саботаже [1].

Трибунал вынес Владимиру Алексеевичу Алабину общественное порицание [2].

По обвинению священника Соколова в нарушении декрета об отделении церкви от государства и провоцировании Советской власти.

Соколов Павел Григорьевич, житель села Свинчус [3].

Обвинялся в самовольной раздаче хлеба крестьянам и невыплате излишек. Говорил: «Не всё ли равно, кто раздаст бедным хлеб, Совет или священник» [4].

Выписка из протокола заседания общего собрания граждан села Свинчус Занинской волости Касимовского уезда Рязанской губернии от 5 декабря 1918 г.

27 января 1919 г. дело было прекращено, Соколов из под стражи освобожден [6].

По обвинению священника Доронкина, бывшего учителя Карамышевской второклассной школы в контрреволюционной агитации.

Дело началось с подачи Доронкиным заявления в Касимовскую уездную коллегию просвещения об уплате ему дополнительного жалования, 24 декабря 1918 г. заседание коллегии просвещения, учло слухи о контрреволюционной агитации, якобы проводимой Доронкиным и направила заявление в ЧК с просьбой рассмотреть личность священнослужителя [7].

Анонимка Касимовского коммуниста

За последнее время среди населения Касимовского уезда ходят слухи о том, что в Рязанских губернских организациях работают, часто на ответственных местах люди, при царе кошмаром давившие народ. Правда, эти люди проходят на ответственные места, как специалисты, как нужные люди, но не надо давать им козырь в руки и надо осторожно относиться к этим «специалистам». Я – учитель, работаю на ответственной должности, коммунист-фанатик и мне обидно слышать, что те люди, которые угнетали и давили слабых работают в губернии. Работает там некто Доронкин. Это тот, который был заведующим второклассной школой в селе Карамышеве и мне пришлось проучиться в этой школе у Доронкина 2 года.

Прежде всего это – зверь. Души и человеческих чувств у этого человека нет. В самое последнее время (14 - 15 [8]), он истязал ужасно малолеток – учеников за небольшие провинности. Нас взрослых, готовившихся к учительскому экзамену он не бил, но слова его были хуже плети. Никто не смел сказать в критике его ни одного слова, установи среди нас шпионаж и если кто ему не нравился, то нападал ни за что ни про что и по выходе молодого человека из школы не давал ему куска хлеба, т.е. места. Все трепетали от одного его взгляда, так деспотичен и груб был поп Доронкин.

Жаловаться никуда было нельзя, вся церковная власть в уезде принадлежала ему. Пичкал нас одним катехизисом да акафистами и молебнами за царя и прочую сволочь.

Когда произошла февральская революция он был даже недоволен буржуазной властью и всем говорил в частных разговорах, что этого не надо и надо бы только устроить конституцию как в Англии, но на собраниях выступал и хвалил новое правительство, а народ там в Карамышеве темный, набожный, чуть не молятся на Доронкина, ну и давай его качать.

Потом его Касимовский Уисполком предал трибуналу за что-то, его судили и присудили не выезжать из Рязани, теперь же говорят, что он работает в трибунале. И если со мной, по неопытности случится ошибка и меня будут судить в трибунале, то каково мне будет, то каково мне будет, когда я увижу в рядах моих судей иезуита, который вечно издевается над нашими юными душами и он мне скажет тогда: «Вот вы мальчишки ненавидели меня, а я опят власть».

Товарищ Лырёв, Вы человек, я слышал умный и я думаю Вы сочувствуете этому голосу советского и партийного работника крестьянина бедняка, примите же все меры к тому, чтоб не было за одним столом с честными коммунистами черного, грязного попа и подобных ему.

1919 г. февраля 11 дня.

21 марта 1919 г. Рязанский губернский Революционный трибунал сообщил, что священника Доронкина в числе служащих трибунала нет. Дело было закрыто [10].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 39. Л. 13.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 39. Л. 15.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 287. Л. 1а.

[4] ГАРО. Ф.Р-2639. Оп.1. Д. 287. Л. 4.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 287. Л. 23.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 287. Л. 24.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 603. Л. 3.

[8] Вероятно имеются в виду 1914 – 1915 гг.

[9] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 603. Л. 15.

[10] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 603. Л. 23.

5. Дела по обвинению священнослужителей Остроумова, Соколова, Пронского, Виноградова, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1918.

Был арестован Касимовской уездной ЧК 29 июля 1918 г. 27 августа был переведён в Рязанскую губернскую тюрьму [1]. Постановлением следственной комиссии Рязанского губернского революционного трибунала от 6 сентября был освобождён под подписку о невыезде. Обвинялся в нарушении правил об отделении церкви от государства: не подчинился распоряжению Касимовского совета о внесении всех постоянных доходов, в том числе и арендной платы за использование церковных помещений в местное казначейство [2].

Решение по делу отсутствует.

По обвинению священника села Стубля Новопанской волости Михайловского уезда Пронского Николая Александровича в антисоветской агитации.

19 декабря 1918г на литургии в селе Пушкари на праздник Николы, священник произнёс проповедь, которая и стала причиной его ареста. «Коснулся тут же партии коммунистов (большевиков), обливая таковых разной грязью, доказывая, что в данной партии не место православному христианину, а тем более священникам. Высказал порицание священникам, которые проповедуют атеизм, говорил, что убеждённый православный не может быть дарвинистом и марксистом» [3].

Также, священник утверждал, что: «В партию вошли лица не настоящие коммунисты, а преступные люди, прикрывающиеся коммунизмом» [4]. Был обвинён в антисоветской агитации.

В протоколе от 15 февраля 1919 г. указано, что Пронский Н.А. 1878 г.р., имеет семью, 7 детей в возрасте от 1 до 16 лет [5].

Михайловская ЧК начала следствие и усмотрела в действиях Пронского антисоветскую агитацию. «…можно уверенно сказать, что Пронский порицал партию коммунистов и потому, что он занимает место священника, поэтому по своему социальному положению не может быть сочувствующим Советскому правительству» [6].

Рязанский губернский революционный трибунал принял дело к своему производству.

В марте 1919 г. священник [под арестом] умер [7].

8 ноября 1919 г. дело было прекращено ввиду смерти обвиняемого [8].

По обвинению Николая Тимофеевича Виноградова, священника села Малый Сапожок, в агитации против Советской власти.

Волостной комитет партии и волостной исполнительный комитет направили дело священника Виноградова в Рязанский губернский Революционный трибунал, с обвинением последнего в агитации против советской власти. «В настоящее время платформу своей политики не изменил, агитация ведётся усиленно среди тёмного кулачества и дезертиров, которыми он поддерживается, как руководитель чёрной реакции» [9].

Священник обвинялся в контрреволюционных высказываниях, произнесённых на собрании церковного совета 12 мая 1919 г.: «Большевики – это шайка бандитов, забравших власть с ножом в руках. Я советской власти не признаю» [10]. 13 мая Николай Виноградов был арестован.

Во время допроса священника волостным комитетом партии 10 июня 1919 г., его сын Дмитрий, стал бить в набат, собравшиеся жители села потребовали освободить священника Виноградова. В связи с произошедшим, Дмитрий Виноградов был обвинён в организации кулацкого выступления.

29 июля 1919 г. Рязанский губернский Революционный трибунал принял постановление привлечь в качестве обвиняемого Николая Тимофеевича Виноградова, избрав мерой пресечения содержание в губернской тюрьме [11].

18-ти летний Дмитрий виноградов также привлекался по делу о кулацком выступлении и содержался в Рязанской губернской тюрьме [12].

3 октября 1919 г. дело по обвинению священника Николая Виноградова в антисоветской агитации было прекращено [13].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 568. Л. 27.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 568. Л. 3.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 544. Л. 9.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 544. Л. 21.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 544. Л. 8.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 544. Л. 10.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 544. Л.26.

[8] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 544. Л. 28.

[9] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 526. Л. 1.

[10] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 526. Л. 3.

[11] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 526. Л. 10.

[12] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 526. Л. 11-16.

[13] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 526. Л. 27.

5. "Дом НКВД"

Рязань. Старообрядческий проезд (бывш. ул. Колхозная), д. 4. Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CDt-7I15

В этих церковных домах Старообрядческой церкви Рязани при Скорбященском кладбище Рязани в 1937-1938 жили сотрудники НКВД и их семьи. Старообрядческая церковь в 30-е годы ХХ века была обособленной, огороженной территорией за Скорбященским кладбищем города. Церковь была закрыта, а в двух кирпичных домах, находящихся на территории, были поселены семьи сотрудников Рязанского управления НКВД. По меньшей мере, под одним из этих домов рязанские чекисты производили тайные захоронения расстрелянных. Адрес на письмах, посылаемых жильцам этого дома в те годы, именно так и выглядел: Рязань, улица Колхозная, Дом НКВД. Подробнее см. здесь: http://stopgulag.org/object/63313156

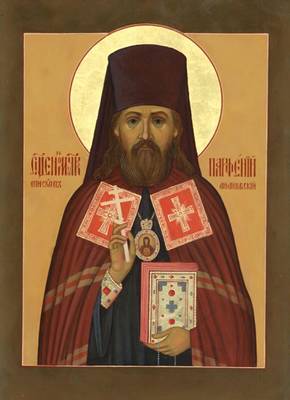

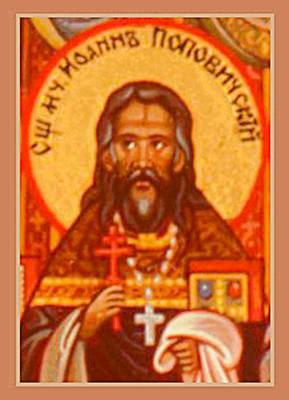

6. Лебедев Иван (Иоанн) Федорович. 1896-1937

Образование среднее духовное. Протоиерей церкви дер. Пронюхлово. преподавал в церковно-приходской школе, а также в Секиринском, а затем Мендюкинском земских училищах. Член Правления Зарайского духовного училища. Место жительства: МО, Зарайский р-н, д. Пронюхлово.

В 1930 - в тюрьме г. Коломна. 3 февраля 1930 года Тройка ОГПУ приговорила протоиерея Иоанна к трем годам ссылки в северный край.

По отбытии ссылки вновь стал служить в храме в селе Пронюхлово.

Арестован 21.08.1937. Содержался в тюрьмах Коломны и Москвы.

Осужден 08.09.1937 Тройкой УНКВД по МО по обв. в систематической провокационной агитации пораженческого характера среди колхозников.

Расстрелян 09.09.1937. Место расстрела: в Москве. Захоронен на Бутовском полигоне НКВД под Москвой.

Реабилитирован в июле 1989 г. Канонизирован РПЦ (Священномученик Иоанн Поповичский).

6. Дела по обвинению священнослужителей Перцева, Орлова, Чувиковского, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1918.

Дело была заведено 4 ноября 1918 г. Рязанской губернской ЧК и направленно в следственную комиссию при Рязанском губернском Революционном трибунале.

Священник был арестован и содержался в Рязанской губернской тюрьме. Неповиновение власти выразилось в невыполнении приказа комбеда о возврате 22 пудов овса гражданину села Костемерево Бугуславскому и антисоветской агитации [1].

К делу были приложены следующие документы:

В комитет бедноты села Костемерева

Гражданина села Костемерева

Андрея Ивановича Стерликова

Прошение

Прошу Комитет бедноты принять самые инигричные меры к местному священнику Перцеву. Как таковой с начала октябрьской революции ведёт контрреволюционную агитацию против Советской власти, возбуждая прихожан что большевики запрут церковь не допустят совершать таинства в настоящее время переходит от слов к делу в подтверждение выше изложенного прошу вызвать и допросить свидетелей граждан Ивана Дмитриева Журавкина, Романа Федорова Ситникова, Андрея Федорова Зайцева. К сему и подписуюся Андрей Иванович Стерликов [2].

Документ подписан автором, дата составления документа отсутствует.

Протокол

От 16 октября 1918 г.

От общества граждан села Костемерева совместно с деревней Московкой быв собран сего числа сельский сход под председательством сельского совета за председателя.

«…просит общество села Костемерева и деревни Московки» сделать снисхождение нашему священнику Николаю Перцеву, потому что общество не замечало за ним священником Перцевым никаких преступлений и контрреволюционных слов он не выяснял» [3].

31 октября 1918 г. Рязанская губернская ЧК ходатайствовала об освобождении священника из под стражи [4].

26 ноября 1918 г. Николай Павлович Перцев был освобожден из тюрьмы под поручительство Василия Алексеевича Восходова [5].

Дело было прекращено Рязанским губернским Революционным трибуналом 22 мая 1919 г. [6].

По обвинению настоятеля Георгиевской церкви села Новые Кельцы Скопинского уезда Орлова в неповиновении Советской власти [7].

Дело было заведено ЧК и направлено в Рязанский губернский революционный трибунал 18 ноября 1918 г.

Священник обвинялся в пререкании и нежелании исполнить предписание Скопинского уездного Совнаркома о предоставлении в семидневный срок статистических метрических сведений, мотивируя отказ отсутствием письменных принадлежностей [8].

13 мая 1919 г. Рязанский губернский Революционный трибунал дело прекратил, священник Орлов был освобожден из под стражи [9].

По обвинению священника села Остро – Пластикова Ивана Чувиковского в служении о даровании победы царям (в контрреволюции).

Дело было заведено Скопинской ЧК и направлено в Рязанский губернский Революционный трибунал.

25 декабря 1918 г. (на Рождество) в церкви села Остро - Пластикова Сапожковского уезда, священник Чувиковский прочёл обычный в этот день молебен об избавлении России в 1812 г. от нашествия «галлов и с ними 20-ти языков». В молебне присутствовала фраза: «...благочестичейшего же царя нашего Александра Павловича венчал еси оружием благоволения твоего».

Об этом молебне комиссар Сапожковской ЧК от Остро – Пластиковской волости донес в Сапожковскую ЧК, обвиняя Чувиковского в том, что он служил молебен о даровании царям победы [10].

20 февраля 1919 г. Рязанский губернский Революционный трибунал дело прекратил «Принимая во внимание, что в молитве, прочитанной Чувиковским, нет просьбы о даровании победы царям, а имеется благодарность Богу, что он дал Александру победу над внешними врагами, что таким образом в его действиях не заключается элемента агитации против Советской власти» [11].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 379. Л. 9.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 379. Л. 2.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 379. Л. 13.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 379. Л. 20.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 379. Л. 33.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 379. Л. 44.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 373.

[8] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 373. Л. 6.

[9] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 373. Л. 38.

[10] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 370. Л. 6.

[11] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп.1. Д. 370. Л. 12.

6. Казанский Явленский женский монастырь. Рязань. Концлагерь.

--------------------------------

Рязанский губернский Концлагерь. Краткая справка

В 1919–1923 гг. в городе Рязани на территории закрытого советскими властями к тому времени Казанского Явленского женского монастыря функционировал «Рязанский губернский концлагерь», потом имевший названия – «Рязанский губернский концентрационный лагерь принудительных работ», «Рязанский губернский лагерь принудительных работ .

Из Доклада члена Коллегии ВЧК Уралова (Кислякова) Сергея Герасимовича о деятельности РязГубЧК от 12 июля 1919 года: "Концентрационный лагерь принудительных работ организует Губчека под наблюдением Губисполкома, средства по смете получает из Особого Отдела при Всероссийской Чрезвычайной Комиссии." [см. ГАРО. Ф.1. Оп.1. Д.63. Л.7-об.]

Рязанский Концлагерь использовался в качестве места заключения для следующих категорий репрессированных: заложников ( около 10 категорий, в том числе – "для выкупа" (!); "социально-чуждого элемента"; осужденных как контрреволюционеров (к.р.); "за антисоветскую пропаганду" (а.с.а.); взятых в плен участников крестьянских восстаний против большевиков; лиц, противившихся распоряжениям советской власти; уклоняющихся от насильственной мобилизации в Красную армию; для заключения некоторых категорий граждан, лишенных свободы без предъявления обвинения.

Несколько примеров:

Алфеев Михаил Михайлович. 1870 г.р. (49 лет). Уроженец Рязанской губернии, Спасский уезд, с. Богородское (Лунино). Священник Богородицерождественской церкви в с. Богородское. 2 сентября 1919 года осужден Рязанским губернским революционным трибуналом по обвинению в агитации против советской власти к лишению свободы до окончания Гражданской войны.

Кострова Александра Федоровна. 1864 г.р. (55 лет).Уроженка с. Федотьево Спасского уезда Рязанской губернии. Проживала в Рязани. Заключена в Рязанский Концлагерь в 1919 года как заложница "за перебежку к белым сына" и "как вдова священника".

Афонасов Илья Иванович. 1860 г.р. (59 лет). Купец из города Скопин Рязанской губернии. В 1919 году заключен в Рязанский Концлагерь как "заложник для выкупа". В документах содержится пометка "болен".

Баграмов Иван Сергеевич. 1860 г.р. (61 год). Арестован ЧК в 1921 году и заключен в Рязанский Концлагерь как генерал-майор армии Республики Армения.

Барташевич Эдуард Иосифович. 1901 г.р.(18 лет). Уроженец г. Москвы. Ученик 5 реального училища. Давал домашние уроки. Арестован ЧК "как тайный враг советской власти и заложник" и заключен в Рязанский Концлагерь.

С середины 1919 года Рязанский концлагерь стал специализированным местом заключения и «фильтрации» для военнопленных Гражданской войны 1918-1922 гг. – чинов Белых и национальных армий (Армении, Грузии и Азербайджана), а также военнопленных чинов Польской армии [плененных в ходе "польско-большевистской войны" 1920 года].

С 1920 года, в связи с переполнением Рязанского концлагеря, были открыты дополнительные лагерные отделения в населенных пунктах Рязанской губернии: Ряжске, Александро-Невске, Раненбурге, Алешне, куда из Рязанского концлагеря была переведена часть заключенных.

Заключенных Рязанского Концлагеря использовали на разнообразных принудительных работах: на сельхоз.работах ближайших к Рязани хозяйствах; они занимались перевозкой сена и доставкой воды; работали на мельницах и трудились в различных отраслях жилищно-коммунального хозяйства Рязани (ремонт домов, пилка дров, заготовка торфа, разгрузка угля, уборка помещений и улиц, вывоз мусора и снега, установка телеграфных столбов, вообще, выполнение любой черновой работы).

Кроме того, часть заключенных работала в открытых на территории концлагеря мастерских, на ремонте железной дороги и на открытом в 1918 году в Рязани Гос.ДОЗе – Деревообделочном заводе (ныне – Рязанский приборный завод).

Единовременно в Рязанском губернском концлагере в различные периоды его деятельности (1919–1923 гг.) находилось от 900 до 6000 заключенных. Общее количество репрессированных, прошедших через Рязанский губернский Концлагерь в 1919-1923 годах – более десяти тысяч человек.

В связи с большой скученностью, антисанитарией, плохим питанием и тяжелыми бытовыми условиями в концлагере, в особенности в начале его работы в 1919–1920 гг., среди заключенных имела место высокая смертность, особенно, во время эпидемии тифа в конце 1920 г.

20 февраля 1923 г. Рязанский губернский лагерь принудительных работ был расформирован. Находившиеся на этот момент в концлагере заключенные частью были переведены в другие места лишения свободы, частью – освобождены (по истечении срока заключения, по амнистии, либо условно-досрочно).

Освобождаемые заключенные, изъявившие желание вернуться на родину, должны были дождаться от местных органов ЧК согласие на их возвращение. В случае получения такого согласия администрация лагеря выдавала им бесплатные проездные документы, одежду, паёк в дорогу. По приезду на родину они становились на специальный учет в местных ЧК и военных комиссариатах, после чего имели возможность прописаться на новом месте и устроиться на работу.

Если желающие вернуться в родные места не получали согласия на возвращение от местных органов ЧК, они либо оставались на жительство в Рязанской губернии, находясь на учете в РязГубЧК, либо должны были выбрать другое место дальнейшего проживания, откуда также необходимо было получить согласие местных органов ЧК.

Целый ряд бывших заключенных Рязанского Концлагеря было вновь репрессированы в годы Большого Террора в 1937-1938 годах.

----------------------------

Источники:

Григоров Александр Игоревич, Григоров Александр Александрович. Заключенные Рязанского губернского концлагеря (губернского лагеря принудительных работ) 1919-1923гг. М., 2013.

Заключенные Рязанского Концлагеря. 1919-1923. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/114095365 (дата обращения апрель 2019 г.).

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг. Том 2. YMCA-PRESS, Paris, 1973.

Гарасева А.М. Я жила в самой бесчеловечной стране…: Воспоминания анархистки. М., Интерграф Сервис, 1997.

Мартиросян Г.А. Офицеры Республики Армении в концлагере города Рязани., Рязань, 2002.

Блинушов А.Ю. Политические репрессии в Рязани. Путеводитель. Красноярск : ПИК "Офсет", 2011.

.

7. Дела по обвинению священнослужителей Лосева, Шебалина, Солидова, Успенского, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1919.

4 июля 1918 г. на приходском собрании в селе Машково священник Лосев высказался против Декрета СНК о передаче церковных регистрационных книг волостному совету. Был составлен приговор сельского общества о его коллективном нежелании передавать волостному совету регистрационные книги.

10 июля священник был арестован Михайловской ЧК «…как вредный элемент в окружающей среде населения, могущий и спешно, как авторитетное лицо склонить всех своих прихожан к открытому контрреволюционному выступлению против Совета, а почему применяя способ пресечения этого выступления заключить предварительным арестом при Михайловской тюрьме» [1].

Жена священника Екатерина Лосева также находилась под стражей с 13 по 14 июля 1918 г., была освобождена под залог в размере 500 рублей и подписку у невыезде с места жительства.

Дело было прекращено 7 июля 1919 г. [2]

По обвинению священника села Ивановское Нечаевской волости Егорьевского уезда Шебалина Михаила Акимовича в контрреволюционном выступлении.

Дело завела Рязанская губернская ЧК по доносу комиссара секретно-оперативного отдела.

«В Рязанскую губернскую ЧК

Секретно-Оперативный отдел

Комиссара секретно-оперативного

Отдела С.Г. Пухова

Священник Шебалин представляет из себя явного контрреволюционера, который до мозга костей пропитан монархическим строем, который десятки лет твердил этому строю Многая лета. А теперь когда находится в преклонном возрасте, а именно 59 – 60 лет он никак не может смириться с новыми положениями Советской власти, и старается по старости лет, или умышленно, мешать проведению положения об учёте церковного имущества и контроле подобных святых отцов.

<…> Как население так и уездный Президиум Совета в лице товарища Антипова и Горшкова просят немедленно удалить таких личностей которые ни в коем случае не могут по своим преклонным годам и долголетнему привилегированному положению при старой власти быть сочувствующим Советской власти

21 апреля 1919 г.» [3].

Дело было прекращено 16 июля 1919 г. Рязанским губернским Революционным трибуналом в связи с тем, что следствие ничего контрреволюционного в деятельности Шебалина не обнаружило

[4].

По обвинению священника села Кутуково Иссадской волости Спасского уезда Петра Солидова в агитации против Советской власти.

Псаломщик церкви села Кутуково Григорий Добычин донёс в Спасскую ЧК, что местный священник Пётр Солидов в разговоре о запрете преподавания Закона Божия говорил: «… разве вы не знаете, кто у нас стоит у власти? Ведь у нас правят 35 жидов»[5].

21 октября 1918 г на собрании церковно-приходского схода, когда обсуждался вопрос о ведении приходских книг, Солидов говорил, сейчас не возьмётся их вести, потому что «...за каждую копейку его могут предать Советской власти» [6].

Вызванные по делу свидетели (6 человек) слова Добычина не подтвердили.

Дело было закрыто [7].

По обвинению Александра Петровича Успенского, священника деревни Покровской Егорьевского уезда в агитации против Советской власти.

Находился под стражей с 23 сентября 1919 г. при Дубовском Волостном совете Егорьевского уезда за агитацию против мобилизации [8].

11 октября дело было передано в Рязанскую губернскую ЧК [9], 16 октября ЧК направила дело священника Успенского в Рязанский губернский Революционный трибунал [10].

2 декабря 1919 г. дело было закрыто Рязанским губернским Революционным трибуналом, А.П. Успенский из под стражи освобожден [11].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 424. Л. 11.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 424. Л. 16.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 463. Л. 2.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 463. Л. 25.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 694. Л. 44.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 694. Л. 44.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 694. Л. 46.

[8] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 652. Л. 14.

[9] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 652. Л. 3.

[10] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 652. Л. 2.

[11] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 652. Л. 14.

7. Католический храм Рязани

Большинство христиан, исповедующих католицизм, поселились в Рязани в середине XIX века. Многие из них были сосланными участниками восстаний за независимость Польши и членами их семей.

Они неоднократно обращались к царю с просьбой разрешить в Рязани строительство католического храма. В 1894 году храм был построен на Абрамовской улице Рязани (ныне улица Салтыкова-Щедрина) по проекту архитектора Шреттера.

Он назывался Римско-католическим Храмом во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В обиходе рязанцы именовали храм «католическим костелом» и «польским костелом».

По данным краеведов последним настоятелем католического храма в Рязани был Стефан Николаевич Войно, выполнявший ранее функции викария и назначенный на этот пост в 1918 году.

Но уже в начале 1918 году началась первая волна репрессий против католической общины. Было изъято ценное имущество общины, а сам Войно, по некоторым данным, спасаясь от ареста в Рязани, вынужден был бежать в Москву.

В 1935 году рязанская католическая община подверглась второй волне репрессий.

По решению советских властей имущество католического храма было полностью и окончательно конфисковано, а здание передано художественному училищу.

Сначала в храме разместили студенческое общежитие, затем - учебные мастерские. И до сих пор (2012) католический храм не возвращен рязанской общине, несмотря на многочисленные ходатайства и обещания властей.

В 1944-1947 гг в Рязани, а также в Скопинском и Молославском районах Рязанского области существовали крупные католический общины численностью в несколько тысяч (!) человек.

Но общины эти были – подпольными, так как создавались они тайно в лагерях, «рабочих колоннах» и трудпоселках НКВД.

Состояли эти общины из поляков, участников подпольных и партизанских антифашистских групп, которых НКВД интернировал в Польше и «кресах» в Литве и Украине, опасаясь сопротивления с их стороны установлению коммунистического режима.

В упомянутых подпольных католических общинах в рязанских лагерях тайно проводили службы и отправляли обряды несколько священников.

В частности, известный о. Рафаил Керницкий (после освобождения с 1948 г. он служил во Львовском кафедральном соборе, был посвящен во епископа и стал викарием епископа Львовского).

Как известно из мемуаров и интервью, польские заключенные, работавшие вне лагеря, в частности – шоферы, тайно приходили к зданию рязанского католического храма, пытаясь молиться там.

Примечательно, что польским заключенным рязанского лагеря НКВД N178-454 в конце-концов удалось добиться разрешения лаг администрации на проведение по значимым религиозным праздникам публичного отправления католических богослужений.

Улицы Рязани. Рязань достопримечательности. Рязань фото. История Рязани. Рязанцы.

8. Дела по обвинению священнослужителей Маслова, Гусева, Сныткина, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1919.

15 января 1919 г. на собрании Полянского кредитного товарищества сказал, что «В нынешнее время у власти служат одни только шкурники» [1].

6 июля 1919 г. Рязанская губернская ЧК, рассмотрела дело по обвинению священника села Поляны Сергея Маслова в оскорблении словами Советской власти «…и принимая во внимание, что деяние это тем более со стороны священника подсудно Революционному трибуналу» [2], приняла решение о передаче дела в Рязанский губернский Революционный трибунал.

26 сентября дело было прекращено за недостаточностью улик. Сергей Маслов был приговорён к денежному штрафу в размере 3000 рублей [3], в случае невыплаты штрафа было предписано заключить его в концентрационный лагерь [4].

По обвинению Фёдора Алексеевича Гусева, священника села Буховое Дубовской волости Раненбургского уезда в агитации против Советской власти и неподчинении власти.

Содержался под стражей с 5 по 15 августа 1918 г. [5] и с 9 сентября по 3 декабря 1918 г .[6]

15 августа был освобождён под залог в размере 500 руб.

Обвинялся в том, что 1 апреля 1918 г. огласил воззвание Патриарха Никона по поводу декрета об отделении церкви от государства, чем вызвал волнение и возмущение среди граждан. Также обвинялся в отказе сдать Волостному Совету метрические книги без соответствующего решения сельского схода [7].

«1 апреля 1918 г. священник с. Буховое, Дубовской вол., Раненбургского уезда, Фёдор Алексеевич Гусев в церкви огласил воззвание Патриарха Никона по поводу Декрета Народного Комиссариата об отделении церкви от государства. Чтением указанного воззвания и личным объснением к нему, Гусев вызвал волнение и возмущение среди граждан с. Буховое, против мероприятий Советской власти, об этих действиях Гусева было заявлено гражданином Пожидаевым Комиссару при Дубовском Волостном Совете.

В июле месяце 1918 г., к священнику Фёдору Гусеву явился председатель Дубовского Совета Пётр Яковлевич Гусев и заявил, что согласно предписания Комиссара Юстиции, священник Гусев должен сдать метрические книги с Волостной Совет.

Священник Фёдор Гусев на предложение председателя Волостного совета ответил, что без разрешения схода он книги отдать не может. Председатель Волостного совета, дав согласие на созыв схода, уехал по делам службы. Вернувшись спустя некоторое время к церкви Председатель совета получил от священника Гусева категорический отказ сдать книги» [8].

1 февраля 1919 г. Рязанским губернским Революционным трибуналом был приговорён к 5 годам лишения свободы с несением принудительных работ [9].

6 марта 1919 г определением Кассационного отдела приговор был смягчен до 1 года [10].

По обвинению Сныткина Александра Ивановича, священника села Овсянниково Пронского уезда, в агитации против Советской власти.

Был арестован 23 февраля 1919 г. Пронской уездной ЧК.

Под стражей находился с 23 по 28 февраля 1919 г. был взят на поруки.

«2 февраля 1919 г. священник в церкви после заутрени говорил прихожанам, что он не может совершать церковную службу, ибо Сельский Совет выгоняет его на работы чистить железнодорожные пути и обращался к Совету за помощью против Совета [11], вследствие чего посыпались возгласы и угрозы по адресу Совета и после службы к председателю Сельского совета явился председатель Церковного Совета и просил освободить священника от работ.

Кроме того священник Сныткин жаловался по деревням, что на него наложили Чрезвычайный налог говоря, что лучше бы он внес деньги в кооператив для всего народа, а не за одно село Овсянниково и по этому поводу прихожане писали священнику какие-то приговоры.

Об изложенном Овсянниковский Сельский Совет подал письменное заявление в Суйский Волостной совет. Подписывая это заявление Председатель Сельского Совета Хоботов и Федосеев при допросе показали, что священник Сныткин и ранее вёл тайную агитацию против советской власти» [12].

5 ноября 1919 г. Рязанский губернский Революционный трибунал дело прекратил на основании постановления ВЦИК об амнистии от 5 ноября 1919 г. [13].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 527. Л. 2.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 527. Л. 4.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 527. Л.26.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 527. Л. 28.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 1357. Л. 12, 22.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 1357. Л. 53, 100.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 1357. Л. 5.

[8] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 1357. Л. 21.

[9] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 1357. Л. 123.

[10] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 1357. Л. 26.

[11] Вероятно священник обращался к Церковному Совету против Сельского Совета.

[12] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 727. Л. 12.

[13] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 727. Л. 16.

8. Путеводитель. Рязанский концлагерь (территория Казанского Явленского женского монастыря Рязани)

Путеводитель. Рязанский концлагерь (территория Казанского Явленского женского монастыря Рязани)

"Политические репрессии в Рязани. Путеводитель / Сост. А.Ю. Блинушов. – Красноярск : ПИК "Офсет", 2011. – 232 страницы." Стр. 39-49. (Читать в pdf-файле) + (Часть вторая, читать в pdf-файле).

9. Интервью с Чесноковым Иваном Федоровичем об общине ИПЦ, часть которой была расстреляна НКВД 25.11.1941 в Ряжском РОНКВД Рязанской области

Шуваловский лес, место захоронения казненных политзаключенных Ряжской тюрьмы. Ряжский район Рязанской области. 25 ноября 1941 года сотрудниками Рязанского УНКВД и Ряжского РОНКВД в подвале райотдела было расстреляно 36 человек, заключенных Ряжской пересыльной тюрьмы. Одиннадцать казненных - женщины. Непосредственно в расстреле участвовали: заместитель начальника Ряжского РОНКВД Евдокимов Григорий Иванович; политрук Ряжского РОНКВД Колчин Василий Александрович; оперуполномоченный Ряжского РОНКВД Шкирков Иван Мартынович; представитель 1-го спецотдела Рязанского УНКВД сержант госбезопасности Фролов Василий Николаевич; помощник прокурора Рязанской области Рязанцев Антон Федорович. Кроме расстрела заключенных эта группа участвовала в убийстве участкового уполномоченного Ряжского РОНКВД Мешкова А.Е. (по некоторым данным отказавшегося принять участие в казни осужденных). Тела казненных были тайно захоронены в районе "Шуваловской Дачи" в Шуваловском лесу под городом Ряжск Рязанской области.

9. Дела по обвинению священнослужителей Ключарева, Шебалина, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1919.

Ключарев Александр Андреевич 1869 г.р., родился в селе Субботино Остроуховской волости Михайловского уезда, жил в селе Невзорово Скопинского уезда Рязанской губернии.

Дело завела Скопинская уездная ЧК в августе 1918 г. 18 июля 1919 г. был приговорён к 5 годам лишения свободы условно с взысканием издержек в размере 500 рублей [1].

«Вел агитацию против Советской власти, развивая мысль, что генерал Деникин несет за собой все блага мира: белый хлеб, водку и прочее.

И в богослужебные дни перед церковной сторожкой неоднократно распространял среди несознательных граждан ложные сведенья об успехах Колчака и Деникина и подрывал авторитет советской власти: утверждая что Рабоче-крестьянская власть находится в руках не избранников народа, а самочинно захвативших её хулиганов, коммунистов и жидов, которым в недалёком будущем грозит ниспровержение и петля»

[2].

Был арестован во второй раз 1 сентября 1919 г. Рязанской губернской ЧК.

Дочь осуждённого Ключарева Юлия направила заявление с просьбой отпустить отца на поруки в ВЧК. Заявление было передано в Рязанскую губернскую ЧК с предписанием: «Президиум ВЧК предлагает Вам использовать священника для целей борьбы в среде духовенства»

[3].

Осужден 29 ноября 1919 г Рязанским губернским Революционным Трибуналом за агитацию и противодействие Советской власти.

Приговорён к 10 годам лишения свободы, по амнистии 5 ноября 1919 г., срок сочли условным [4].

По обвинению Шебалина Михаила Акимовича, священника села Ивановское-Сергиевское в антисоветской агитации.

Шебалин Михаил Акимович 1861 г.р., житель села Ивановское-Сергиевское Троицкой волости Егорьевского уезда. Священник по месту жительства.

Егорьевским Следкомом при Совете Советов была направлена жалоба на священника Шебалина Архиепископу Рязанской губернии.

«В праздник Благовещения (25-го марта старого стиля) обратился после обедни к прихожанам с речью, что существующая власть делает гонения на православных христиан, что все предметы церковной утвари (чаша, риза, Евангелие) необходимые для Богослужения не наши уже, их приказано отвезти.

Затем спросил паству отвозить ли означенные предметы или нет. Народ конечно заволновался, послышался плачь среди женщин и говорили, что отвозить не надо. Далее его речь заключалась в том, что Советской властью воспрещено совершенно преподавание Закона Божия.

<…> 1-го апреля по старому стилю он, отец Шебалин, получивши повестку явиться в Егорьевскую Следственную комиссию по настоящему делу сказал, что его вызывают на суд, прощался с прихожанами, говоря, что они его не увидят более.

Толпа опять возбудилась и часть женского персонала он взял с собою в город на следствие, чем вызвал волнения» [5].

17 апреля Архиепископ вызвал к себе священника Шебалина и призвал его держать себя корректно по отношению к власти [6].

Священник был арестован 23 июня 1919 г. Рязанской губернской ЧК за нарушение декрета об отделении церкви от государства [7].

Осужден Рязанским губернским Революционным трибуналом 20 августа 1919 г. к 15 годам лишения свободы условно [8].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 732. Л. 99.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 732. Л. 205.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 732. Л. 216.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 732. Л. 226.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 703. Л. 1.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 703. Л. 2.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 703. Л. 60.

[8] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 703. Л. 33.

9. Евангелическо-лютеранский храм Святой Марии. Рязань.

По сведениям историка Владимира Солодовникова, 22 июня 1862 года Рязанский евангелическо-лютеранский храм был освящён во имя Святой Марии. В 1904 году приход насчитывал 615 прихожан.

После большевистского переворота октября 1917-го новая власть упразднила Тамбовско-Рязанский евангелическо-лютеранский приход, национализировав его собственность.

По свидетельствам исследователя, «отняв у верующих-лютеран храм, власти разграбили богослужебное имущество: его следов нет даже в запасниках городских музеев.

Что касается самого здания кирхи, то оно было изуродовано до неузнаваемости - изящная псевдо-готическая постройка, одним своим видом украшавшая древний русский город, отныне и отдаленно не походила на храм.

Почти вся дореволюционная документация, касающаяся церкви Святой Марии, была уничтожена.»

Точной даты роспуска общины в исторических документах не зафиксировано, но, видимо, это событие произошло в 1935 году.

Со второй половины тридцатых годов в здании храма располагались общежития Рязанского музыкального техникума.

Позже в лютеранской церкви разместили магазин «Пчеловодство».

В 1990-х годах здание лютеранской церкви было передано местной церкви евангельских христиан-баптистов.

В 2004-м году в Рязани был воссоздан Евангелическо-Лютеранский приход Святой Марии, члены которого стремятся к возвращению исторического здания храма общине.

--------------------------------

СМ. также : Обвинительное заключение по делу Никиткова Александра Валентиновича и Попова Николай Филипповича. 1979. "Права человека в России". [Электрон. ресурс]. URL: https://hro.org/node/26944 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: О преследованиях верующих евангельских христиан-баптистов в Рязанской области. 1979. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/442408793 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Открытое письмо 77 верующих Церкви ЕХБ из Рязани. 1979. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/442479811 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Никитков Александр Валентинович. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/442396542 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Редин Анатолий Сергеевич. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/454625255 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Попов Сергей Николаевич. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/436758988 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Попов Илья Никитович. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/62587400 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Попов Николай Филиппович. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/456371382 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Цыплаков Тимофей Алексеевич. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/62591486 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Чудаков Ион Семенович. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/449171946 (дата обращения 2019 г.).

СМ. также: Евангелическо-лютеранский храм Святой Марии. Рязань. Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/77234251 (дата обращения 2019 г.).

10. Дела по обвинению священнослужителей Алфеева, Кривельского, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1918-1919.

Был арестован 27 мая 1919 г. Спасским уездным управлением милиции.

1 июня дело рассмотрела Рязанская губернская ЧК и постановила передать его в трибунал [1].

12 июня был заключён в Рязанскую губернскую тюрьму [2].

В трибунал неоднократно поступали заявления граждан сёл Богородицкое и Пустое Поле с просьбой отпустить священника на поруки. 18 августа 1919 г. был отпущен на поруки гражданки Софьи Петровны Овсянниковой, проживавшей по адресу г. Рязань, ул. Селезнёвская, д. Соколовка [3].

Был осужден рязанским губернским Революционным трибуналом 2 сентября 1919 г. за антисоветскую агитацию сроком до окончания гражданской войны, отбывал наказание к Рязанском губернском лагере принудительных работ.

«Гражданин Алфеев пользуясь народной темнотой и отуманенным к себе доверием рабочих и крестьян, как к священнику наносил колоссальный вред делу проведения правительственной мобилизации трудящихся.

<…> Революционный трибунал руководствуясь своей революционной совестью и данными по делу постановил: обвиняемого гражданина Алфеева Михаила подвергнуть заключению с лишением свободы сроком до окончания гражданской войны» [4].

По обвинению Кривельского Валериана, священника села Покровское Михайловского уезда.

Кривельский Валериан (отчество неизвестно) 1893 г.р., житель села Покровское Малинковской волости Михайловского уезда. Обвинялся в сопротивлении советской власти.

«Священник села Покровское Малинковской волости, Михайловского уезда Валериан Кривельский приступил 5 сентября 1918 г. к молотьбе хлеба, собранного с земли, сдававшейся им исполу.

Председатель Малинковского волостного Совета гр. Фокин, узнав об этом явился совместно с военным комиссаром гр. Балыковским к священнику во время молотьбы и потребовали объяснить, почему им убирается хлеб, который должен убираться советами.

Священник Кривельский в присутствии толпы местных граждан стал упрекать гр. Фокина и Балыковского, говоря «стыдно Вам белоручкам разъезжать и собирать хлеб посеянный и собранный чужими руками».

Народ пришел тогда в волнение, стали раздаваться выкрики «Приехали москвичи грабить нашего священника», почему гр. Фокин, как встретивший серьёзное препятствие в проведении в жизнь закона о хлебной монополии, вынужден был уехать» [5].

Валерин Кривельский был арестован 10 сентября 1918 г. Михайловской уездной ЧК [6].

«1918 года сентября 27 дня Михайловская уездная ЧК по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией рассмотрев дело за №227 и произведённое дознание о священнике Кривельском в котором ясно установлена вина названного попа свидетельскими показаниями Малинковского Волостного военного Комиссара Балыковского и председателя Малинковского Волостного Совета Фокина, которые подтвердили в своих показаниях донесение Совета, а потому Комиссия Постановила: признать священника Валериана Кривельского виновным в ведении им открытой агитации к местному населению с целью возмущения их к избиению представителей власти во время исполнения служебного долга при проведении в жизнь закона о хлебной монополии признавая виновным в возводимом на попа обвинении. Комиссия находит нужным предать его суду Военно-Революционного Трибунала» [7].

Под стражей находился с 10 сентября по 5 октября 1918 г. 5 октября 1918 г. был освобождён под залог в размере 2000 рублей.

5 августа 1919 г. был осужден Рязанским губернским Революционным трибуналом за агитацию и сопротивление решениям советской власти сроком на 1 год условно [8].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 696. Л. 3.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 696. Л. 4.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 696. Л. 41.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 696. Л. 61.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 697. Л. 17.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 697. Л. 4.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 697. Л. 11.

[8] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 697. Л. 30.

10. Рязанская Хоральная синагога

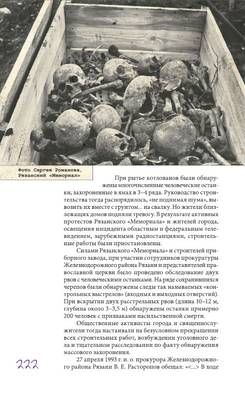

10. Лазаревское кладбище Рязани. О захоронениях жертв репрессий

Территория у Лазаревского кладбища Рязани, где в 1993 году были обнаружены захоронения жертв советского террора. Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CHVPzW5F

Улица Ленинского комсомола. Прямо на могильниках, несмотря на протесты общественности, прессы, депутатов городского Совета были построены коттеджи. Останки расстрелянных, добившись приостановки строительства, Рязанское общество Мемориал, депутаты Рязанского Горсовета, члены религиозных общин Рязани, перезахоронили на незанятом участке лагерного кладбища НКВД 178-454 на ул. Магистральной (Прижелезнодорожной) - сейчас это Мемориальный комплекс памяти жертв войны и репрессий ("Немецкое кладбище" Рязани).

Весной 2011 года в Рязани прошел открытый конкурс на Памятный Знак рязанцам-жертвам репрессий. Первое место в конкурсе заняла работа рязанских художников Василия Горбунова и Полины Бояриновой. Памятный Знак рязанцам был открыт 30 октября 2012 года на месте перезахоронения останков расстрелянных от Лазаревского кладбища в Рязани. На самом Лазаревском кладбище Рязани и прилегающей территории, несмотря на усилия общественности, память жертв политических репрессий советской эпохи так и не была пока увековечена. На кладбище регулярно проходят моления в память новомучеников и чтения имен жертв государственного террора.

* * *

Историки Рязани располагают свидетельствами как горожан, так и родственников жертв репрессий, о захоронениях у ограды Лазаревского кладбища и на его окраинах репрессированных в ходе советских массовых политических репрессий. 3 декабря 1990 года, вскоре после показа по областному ТВ сюжета, в котором рязанские старожилы рассказывали о захоронении в 1936-1937 годах у ограды Лазаревского кладбища умерших во время следствия и расстрелянных "политических", в Рязанский Мемориал обратилась жительница города Зинаида Павловна Княжская, которая рассказала:

"Это было в конце 30-х годов. Я шла под вечер мимо Лазаревского кладбища, гнала домой корову. Вижу - подъехала лошадь, запряженная в дроги. Правили двое мужчин, одетых в форму. На дрогах стоял ящик, закрытый рогожей. Мужчины остановили дроги возле стены кладбища, где была вырыта яма, огляделись. Сняли с ящика рогожу. Я увидела, что в ящике находится несколько трупов. Тела были без одежды. Мужчины свалили трупы в яму. Яму засыпали и уехали. Меня, кажется, не заметили.<...> Помню, что у забора кладбища, с той стороны, где керосиновая лавка, долго виднелись следы таких ям, такие чуть заметные холмики. Никаких табличек у этих ям и холмиков не было."

15 декабря 1990 года жительница Рязани Клавдия Михайловна Тихая сообщила журналисту рязанского областного телевидения Т.Н. Худобиной: "<...> В ночь на 2 августа 1936 года мой отец, учитель Канищевской начальной школы, Некрасов Михаил Егорович, был арестован. Его арест переживала не только семья, но и жители села, так как он был всеобщим любимцем <...> Как нам объявили, отец "неожиданно умер под следствием 11 сентября 1936 года". Нам разрешили одеть его в последний путь <...> На груди и на лице отца мы увидели кровоподтеки <...> Положили его в казенный грубо сколоченный гроб, поставили на телегу. За телегой следовала бричка, на которой сидел работник НКВД. Нам за гробом идти не разрешали. Но бабушка взяла меня за руку и хотела проводить сына в последний путь. Работник НКВД схватил кнут и стал размахивать им над нашими головами. Но наша знакомая, смелая женщина, потихоньку дошла до места захоронения. Отца похоронили почти у стены Лазаревского кладбища <...> Раньше эти захоронения простирались вдоль всей кладбищенской стены до нынешней керосиновой лавки <...> В 1938 году мы переехали из Канищево в Рязань. С мамой и бабушкой я бывала на могиле отца. Во время войны место этих захоронений распахали и посадили здесь картошку. Позже по этому месту проложили дорогу вдоль стены кладбища <...>".

В январе 1991 года Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество Мемориал обратилось с письмом в областное управление КГБ с просьбой провести проверку сообщений о тайном захоронении умерших и казненных в годы репрессий заключенных у Лазаревского кладбища. Ответ из КГБ тогда так не поступил. 3 декабря 1992 года депутатская комиссия по гласности и восстановлению прав жертв репрессий городского совета обратилась с письмом к прокурору Рязанской области с просьбой о проведении тщательной проверки. Из облпрокуратуры 29 января 1993 года был получен ответ о "невозможности вскрытия захоронения без документального указания точного места."

Предложения мемориальцев, членов ассоциации жертв политических репрессий, членов депутатской комиссии горсовета по восстановлению прав репрессированных, увековечить память мучеников знаком или мемориальной доской на месте захоронения, на стене Лазаревского кладбища, - отвергались чиновниками под различными предлогами.

Депутаты городского совета и мемориальцы продолжали вновь и вновь обращаться в правоохранительные органы и исполнительным властям города. 29 января 1993 года заместитель прокурора Рязанской области А.В. Пилипенко вновь сообщил депутату городского совета А.Ю. Блинушову: "<...> Не имея точных данных о месте захоронения, производить разрытие предполагаемого места оснований не имеется".

Однако это не помешало тогдашним городским чиновникам отвести территорию захоронений под строительство частных коттеджей. Именно на месте, которое указывали очевидцы как территорию захоронения расстрелянных, в 1993 году строительное управление Рязанского приборного завода начало возведение жилых коттеджей. Место строительства непосредственно примыкало к ограде Лазаревского кладбища Рязани (со стороны ул. Ленинского комсомола). При рытье котлованов были обнаружены многочисленные человеческие останки, захороненные в ямах в 3-4 ряда. Руководство строительством тогда распорядилось, «не поднимая шума», вывозить останки вместе с грунтом на свалку. Но жители близлежащих домов подняли тревогу. В результате протестов Рязанского Мемориала, жителей города и религиозных общин, освещения инцидента областным и федеральным телевидением, строительные работы были приостановлены.

Силами рязанского Мемориала и строителей Приборного завода, при участии сотрудников прокуратуры Железнодорожного района Рязани и представителей православных общин, было проведено обследование двух рвов с человеческими останками. На большинстве черепов были обнаружены следы так называемых «контрольных выстрелов». При вскрытии двух расстрельных рвов (длина 10–12 метров, глубина около 3-3,5 м) обнаружены останки примерно 200 человек с признаками насильственной смерти.

Общественные активисты и журналисты города тогда настаивали на безусловном прекращении всех строительных работ, возбуждении уголовного дела и тщательном расследовании по факту обнаружения массового захоронения. Однако будущие хозяева коттеджей и лица, заинтересованные в продолжении хозяйственных работ на данной территории, организовали значительное лоббирование дальнейшего строительства.

В результате трудных переговоров с участием Рязанского Мемориала, общественных активистов, строителей Приборного завода, священнослужителей, представителей политических партий и городской администрации, удалось прийти к следующему компромиссному решению:

- обнаруженные останки репрессированных перезахораниваются подобающим образом на территории кладбища лагеря НКВД N 178 на ул. Магистральной, где в то время шло оборудование городского мемориального комплекса памяти жертв войны и террора;

- строительные работы у территории Лазаревского кладбища возобновляются с соблюдением условия не разрушать места захоронений, если таковые будут обнаружены строителями;

- память жертв репрессий будет должным образом увековечена на мемориальном комплексе памяти жертв войны и террора, а также в ходе работ по будущей реконструкции и восстановлении Лазаревского кладбища Рязани.

26 мая 1993 года рязанским Мемориалом, членами Рязанской Ассоциации жертв политических репрессий и строителями Приборного завода было произведено перезахоронение останков, обнаруженных у Лазаревского кладбища, в братской могиле на территории (в незанятом квадрате) кладбища лагеря НКВД 178-454 (будущего мемориального комплекса памяти жертв войны и террора на ул. Магистральной). Были проведены гражданские панихиды, отслужены необходимые заупокойные церковные службы. На месте братской могилы впоследствии был установлен памятный закладной камень. В 2011 году наконец удалось убедить городские власти в необходимости увековечивания памяти безвинно казненных земляков: было принято постановление администрации города о Памятном Знаке на месте перезахоронения на ул. Магистральной и объявлен конкурс проектов. В 2012 году Памятный знак был открыт.

Однако у Лазаревского кладбища - в самом центре города - места тайных массовых захоронений наших репрессированных земляков так и не увековечены до сих пор.

У порога вечности / ГТРК "Ока" [Электрон. ресурс]. URL: http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=4051&cid=7&date=04-05-2008# (дата обращения: январь 2012 г.).

11. Дела по обвинению священнослужителей Корякина, Родионова, Князева, Перлова, рассмотренные Рязанским губернским Революционным трибуналом. 1918-1919.

Корякин Семён Иванович 1873 г.р. родился и жил в селе Макшеево Раменской волости Егорьевского уезда Рязанской губернии.

Отказывался сдавать Волостному Совету метрические книги, ссылаясь на то, что не имеет на это распоряжений своего церковного начальства и согласия прихожан [1].

По постановлению Егорьевской уездной ЧК был отстранён от должности за агитацию среди крестьян.

Был административно выслан в Спасский мужской монастырь г. Рязани сроком на 3 года, 2 сентября 1918 г. [2].

Обжаловал это постановление в Рязанском губернском Исполкоме и 21 мая 1919 г. уехал из монастыря.

Постановление Егорьевской ЧК об административной высылке священника было признанно губернским Исполкомом недействительным.

Дело священника Корякина было передано в Рязанский губернский Революционный трибунал.

11 сентября Рязанский губернский Революционный трибунал приговорил священника Корякина к 3 годам лишения свободы условно и денежному штрафу в размере 3000 рублей [3].

По обвинению Родионова Василия Ивановича, священника села Лоновое Раненбургского уезда Рязанской губернии, Князева Алексея Григорьевича, священника села Пиковые Рясы Раненбургского уезда Рязанской губернии, Перлова Дмитрия Алексеевича, священника села Лычное Раненбургского уезда Рязанской губернии.

Родионов Василий Иванович 1887 г.р., села Лоновое Рененбургского уезда. Был арестован по постановлению Раненбургской следственной комиссии.

Обвинялся в том, что категорически отказался сдать метрические книги в Волостной Совет [4].

7 февраля 1919 г. был приговорён рязанским губернским Революционным трибуналом к денежному штрафу в размере 1000 рублей, в случае невыплаты штрафа было предписано заключить священника в губернскую тюрьму на 6 месяцев [5].

Князев Алексей Григорьевич 1898 г.р., священник села Пиковые Рясы Рененбургского уезда. Был арестован по постановлению Раненбуржской следственной комиссии 12 августа 1918 г., 14 августа 1918г. был освобождён под подписку о невыезде с места жительства.

Обвинялся в том, что категорически отказался сдать метрические книги в Волостной Совет [6].

7 февраля 1919г. был приговорён рязанским губернским Революционным трибуналом к денежному штрафу в размере 500 рублей, в случае невыплаты штрафа было предписано заключить священника в губернскую тюрьму на 3 месяца [7].

Перлов Дмитрий Алексеевич, священник села Лычное Раненбургского уезда Рязанской губернии.

Был арестован 5 августа 1918 г. председателем Раненбургской следственной комиссии по политическим делам.

15 августа 1918г. был освобожден под залог в размере 500 рублей. Обвинялся в неподчинении распоряжениям советской власти (категорически отказался сдать метрические книги в Волостной Совет) и контрреволюционной агитации [8].

7 февраля 1919 г. был приговорён рязанским губернским Революционным трибуналом к денежному штрафу в размере 2000 рублей [9].

[1] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 684. Л. 8.

[2] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 684. Л. 2.

[3] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 684. Л. 20.

[4] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 659. Л. 15.

[5] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 659. Л. 13.

[6] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 659. Л. 16.

[7] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 659. Л. 13.

[8] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 659. Л. 14.

[9] ГАРО. Ф. Р-2639. Оп. 1. Д. 659. Л. 14.