Википедия [Электрон. ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 2008 - 2025 гг.).

Имена (58)

Дела (12)

Документы (8)

1. Жилинский Яков Григорьевич. 1853 - 1918

Владел в Рязанской губернии 1889 десятин земли. В с. Красном выстроил церковно-приходскую школу за свой счет.

Окончил Московскую частную гимназии Креймана в 1873 году.

В 1876 году окончил Николаевское кавалерийское училище. Выпущен в Кавалергардский полк в чине корнета, заведовал учебной командой полка.

В 1883 году окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба по первому разряду. С 26 ноября 1885 года — старший адъютант штаба 1-й гренадёрской дивизии. с 11 февраля 1887 года младший, с 14 февраля 1894 года — старший делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба.

Принимал участие в работах по изучению и исследованию иностранных государств, результатом чего явились многочисленные печатные труды, в большинстве засекреченные.

Со 2 мая 1898 года состоял в распоряжении начальника Главного штаба, был военным агентом при испанской армии на Кубе во время испано-американской войны (1898). О своих наблюдениях представил интересный и подробный отчёт, в котором представил полную картину войны с выяснением причин поражений и неудач испанской армии.

В 1899 году был делегатом от военного министерства на Гаагской мирной конференции.

С 18 августа 1899 года — командир 52-го драгунского Нежинского полка.

В 1900 году произведён в чин генерал-майора.

С 3 августа 1900 года генерал-квартирмейстер, с 1 мая 1903 года — 2-й генерал-квартирмейстер Главного штаба.

29 января 1904 года назначен на должность начальника полевого штаба наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева, на которой оставался до отзыва Алексеева и расформирования штаба в октябре 1904 года.

С 5 января 1905 года состоял в распоряжении военного министра. Командовал 14-й кавалерийской дивизией (с 27 января 1906 года), 10-м армейским корпусом (с 7 июля 1907 года).

Генерал от кавалерии (18 апреля 1910 года).

С 22 февраля 1911 года — начальник Генерального штаба.

С 4 марта 1914 года назначен командующим войсками Варшавского военного округа и Варшавским генерал-губернатором.

19 июля 1914 года назначен Главнокомандующим армиями Северо-Западного Фронта. По итогам боёв в Восточной Пруссии, 3 сентября 1914 года снят с поста Главнокомандующего армиями и переведен в распоряжение военного министра.

В 1915—1916 годах, представлял русское командование в Союзном совете во Франции.

Осенью 1916 года отозван в Россию.

19 сентября 1917 года оставил службу с мундиром и пенсией.

После Октябрьской большевистской революции пытался выехать за границу, но был арестован и расстрелян в 1918 году.

1. Биография. Киструсский Иван Иванович (еп. Иоанн). 1878-1937.

В 1901 поступил в Казанскую духовную академию и принял монашество. В 1905 окончил академию со степенью кандидата богословия и определен преподавателем в Воронежское духовное училище, рукоположен в сан иеромонаха. С 30 сентября 1906 – преподаватель Александровской миссионерской семинарии. Затем служил помощником смотрителя Чебоксарского духовного училища, инспектором Александровской духовной семинарии, преподавателем Новгородской духовной семинарии, смотрителем Тихвинского духовного училища. После революции 1917 вернулся в родительский дом в Зареченскую слободу Раненбургского уезда Рязанской губернии. Служил в местной Никольской церкви. 10 августа 1923 года в Москве хиротонисан во епископа Михайловского, викария Рязанской епархии, с поручением временного управления Рязанской епархией, в связи с тем, что архиепископ Рязанский и Зарайский Борис (Соколов), находился в тот момент под арестом. 30 ноября 1923 года избран епископом Раненбургским, викарием Рязанской епархии.Из письма епископа Иоанна Патриарху Тихону: "<...> 12 августа уже подвергся репрессиям со стороны местного ГПУ — уполномоченный ГПУ по Раненбургскому уезду Соломин запретил ему выезд в Рязань и в свой уезд, а служить разрешил лишь в 4 городских церквах <…> 4 февраля сего 1924 г. меня вызвал в учреждение начальник милиции Мазберг и объявил мне, что он запрещает мне священнослужение, так как, по его словам, без регистрации я не имею права совершать богослужения, и добавил, что и Вашему Святейшеству тоже запрещено священнослужение — регистрация же меня, как епископа, по словам начальника милиции, не может быть совершена без визы обновленческого Св. Синода, а ведь по декретам советской власти, никакой визы Св. Синода, по моему мнению, и не должно быть, так как обновленческий Синод есть в советской республике учреждение совершенно частного характера, не пользующееся никакими льготами и привилегиями со стороны правительства <...>". Летом 1924 года у епископа Иоанна возник конфликт с архиепископом Рязанским Борисом (Соколовым), который был выслан из Рязанской губернии и проживал в посёлке Перловка под Москвой, управляя епархией через викарного епископа Михайловского Глеба (Покровского). Архиепископ Борис отправил рапорт Патриарху Тихону, который 9 июля 1924 года назначил епископа Иоанна на Лукояновское викариатство Нижегородской епархии.Назначение не принял и 18 октября того же года подал прошение об увольнении на покой по болезни. 10 ноября 1924 года уволен на покой с правом проживания в Раненбурге и совершения богослужений в Николаевской (Зареченской) церкви. 29 января 1925 года запрещён священнослужении патриархом Тихоном. Указу не подчинился и продолжил служить. 21 февраля того же года патриарх Тихон подтвердил запрещение. В июне того же года запрещён в священнослужении митрополитом Петром (Полянским). В октябре 1926 года перешёл в "григорианский раскол" и назначен правящим епископом Ранненбургским. В 1933 году возведён григорианами в сан митрополита.

6 марта 1936 года был арестован. 9 марта ему было предъявлено обвинение в организации и руководстве «контрреволюционной монархической организацией». Его содержали под стражей в Воронежской тюрьме. 3 октября 1936 года особым Совещанием при НКВД СССР приговорён к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. К делу была приложена справка о состоянии здоровья следующего содержания: «Арестованный Киструсский Ив. Ив. с двухсторонней паховой грыжей и возрастными изменениями внутренних органов к физическому труду не годен». Иоанна Киструсского направляют в исправительно-трудовую колонию № 2 г. Томска. Отбывавший в той же колонии срок архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский) убедил Иоанна принести покаяние за "уклонение в григорианский раскол". В начале октября 1937 года они оба были арестованы в заключении Томским городским отделом УНКВД по Новосибирской области,– как участники «контрреволюционной кадетско-монархической организации». Были приговорены к расстрелу. Киструсский Иван Иванович (еп. Иоанн) был казнен сотрудниками НКВД 26 октября 1937 года.

1. Начис Леонид Владимирович (Арх. Кирилл ). 1920 - 2008.

Окончил Основную русскую школу и Двинскую правительственную русскую гимназию (1933—1938). Помогал священнику Николаю Жунде и брату, священнику Иакову Начису за богослужениями, участвовал в собраниях и кружках Двинского отделения РСХД, принимал участие в съезде РСХД в Эстонии (1938).

В 1938 году поступил в Латвийский университет, на православное отделение богословского факультета, где учился до 1940 года.

В 1940—1941 годы учительствовал в Салиенской школе Иллукстского уезда.

С 1942 по 1944 год служил псаломщиком в составе Псковской духовной миссии на оккупированной территории при брате, протоиерее Иакове Начисе на приходах в с. Выбор Новоржевского района, Псковском кафедральном Свято-Троицком соборе, Свято-Ольгинской церкви в Луге, с осени 1943 года — в градском приходе Порхова.

В феврале 1944 года вместе с братом и другими латвийскими миссионерами эвакуирован в Ригу, с марта 1944 года служил псаломщиком в Свято-Троицком соборе в Либаве (Лиепае), где священствовал отец Иаков.

В декабре 1944 года был вывезен из Курляндии в Германию, где помещен в немецкий лагерь в Кенигсберге.

После взятия города в апреле 1945 года Советской армией заключен в советский лагерь в Кенигсберге. Затем этапирован в тюрьму города Тапиау (Восточная Пруссия).

Затем — этапирован в Рязанский лагерь на станции Пехлец (Кораблинского района Рязанской области). Заключенные этого лагеря были заняты принудительным трудом на строительстве газопровода Саратов-Москва. Осенью 1945 года из Рязанского лагеря переведен лагерь в Коломну.

Затем этапирован в Грозненский лагерь.

Освобождён в апреле 1946 года. В Латвию вернулся в феврале 1947 года, работал в Даугавпилсе на предприятии «Хлебострой», затем на судостроительной верфи в Риге.

10 октября 1950 года в Риге вновь арестован, этапирован в Ленинград. В заключении в Кирове, затем в Инте Коми АССР в 1951—1955 годах.

После освобождения 15 октября 1955 года приехал к брату протоиерею Иакову, служившему священником в с. Кочпон, в окрестностях Сыктывкара в Коми АСССР.

В 1956 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1957 году реабилитирован.

14 декабря 1958 года в Свято-Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры посвящен во диакона. 25 января 1959 года в храме Смоленской иконы Божией Матери рукоположён во священника. 20 июля 1960 году пострижен в рясофор в Виленском Свято-Духовом монастыре.

В 1963 году окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Русско-сербские церковные отношения в XVIII—XIX вв». Был оставлен при Академии профессорским стипендиатом.

В 1963—1965 годы — преподаватель церковной истории и древнееврейского языка в Санкт-Петербургских Духовных школах, автор ряда богословских статей.

В 1965 году пострижен в мантию с именем Кирилл в честь святителя Кирилла Александрийского. В том же году возведен в сан игумена.

С 1965 по 1968 год служил настоятелем храма Воскресения Христова в селе Петрова Горка Лужского района, где несмотря на сопротивление властей, занимался восстановлением активной приходской жизни, реставрировал обветшавший храм. В последующие годы служил в ряде приходов Ленинградской епархии.

С 21 февраля 1973 года до 31 октября 1974 года — настоятель Собора св. апостола Павла в Гатчине. С ноября 1974 по 1976 год — настоятель Преображенской церкви в Выборге. В 1976 году возведен в сан архимандрита. В 1976—1989 годы — настоятель Покровской церкви в Егерской слободе под Ленинградом.

15 июля 1988 года был назначен духовником Ленинградских духовных школ и Ленинградской Духовной Академии. 15 ноября 1990 года был назначен духовником епархии.

В 1994 году стал первым наместником возрожденной Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

В 1996 году в связи с состоянием здоровья попросил освободить его от этой должности, но продолжал быть духовником Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии и жил в академии.

В последние годы жил при Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербургской епархии.

Скончался 10 марта 2008 года. Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

2. Дорман Михаил Антонович. 1868-1918

.

Рязанский Мартиролог. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/446067227 (дата обращения 2018 г.).

6. Мошелов Валентин Павлович. 1882-

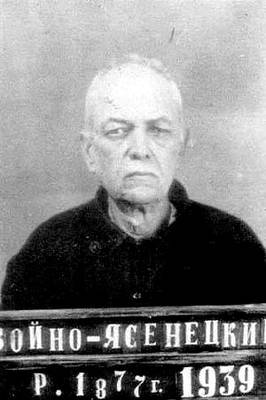

13. Храм свт. Луки Войно-Ясенецкого (Рязань)

Храм свт. Луки Войно-Ясенецкого (Рязань). Адрес: 390039 г.Рязань, Первомайский проспект, дом 25. Территория военного госпиталя. Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CDt-f8Kk

Принадлежность храма: Русская Православная Церковь (РПЦ МП), Рязанская митрополия, Рязанская епархия, Благочиние воинских храмов. Богослужения: суббота через одну – Литургия, четверг 14.00 водосвятный молебен, панихида. Святыня храма: икона святителя Луки с частицей мощей. Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, он же Архиепископ Лука (1877-1961) – выдающийся российский и советский хирург, автор фундаментальных трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Одновременно – доктор богословия, епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. Архиепископ Лука был жертвой советских государственных политических репрессий, провел под арестами, в тюрьмах, в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. Украинская православная церковь причислила архиепископа Луку к лику святых 22 ноября 1995 года. В августе 2000 года канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания. День памяти 29 мая (11 июня). Читать подробнее о Войно-Ясенецком (Архиепископ Лука): https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лука_(Войно-Ясенецкий)

32-2. Памятная доска Ивану Михайловичу Огнёву на здании Рязанского госуниверситета

Памятная доска Ивану Михайловичу Огнёву на здании Рязанского государственного ниверситета им. Есенина. Рязань, Улица Свободы, дом 46. Место на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CHgCfJm~

Огнёв Иван Михайлович (1902-1988). Выпускник исторического факультета Рязанского пединститута. Полковник, Герой Советского Союза. Был репрессирован, срок отбывал в Дальлаге НКВД. Подробнее см: https://stopgulag.org/object/681562888

39. Католический храм Рязани (Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии)

По данным краеведов последним настоятелем католического храма в Рязани был Стефан Николаевич Войно, выполнявший ранее функции викария и назначенный на этот пост в 1918 году.

Но уже в начале 1918 года началась первая волна репрессий против католической общины. Было изъято ценное имущество общины, а сам Войно, по некоторым данным, спасаясь от ареста в Рязани, вынужден был бежать в Москву. В разное время в приходе служили: Феликс Осипович Грохольский, Владислав Фомич Стефановский, Антоний Гилевский, Н. Буевич, Евгений Казимирович Круликовский, Михаил Исидорович Рутковский. В 1920-е годы администратором был Ян Павлович. В 1927—1929 гг. здесь служил Антон Дземешкевич.

В 1935 году рязанская католическая община подверглась второй волне репрессий. Храм был закрыт Постановлением Президиума Рязанского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 13.11.1935 года. Ризничий отказался выдать церковную утварь, за что был арестован. По решению советских властей имущество католического храма было полностью и окончательно конфисковано, а здание передано художественному училищу. Сначала в храме разместили студенческое общежитие, затем - учебные мастерские.

В 1944-1947 гг в Рязани, а также в Скопинском и Молославском районах Рязанского области существовали крупные католический общины численностью в несколько тысяч (!) человек. Но общины эти были – подпольными, так как создавались они тайно в лагерях, «рабочих колоннах» и трудпоселках НКВД. Состояли эти общины из поляков, участников подпольных и партизанских антифашистских групп, которых НКВД интернировал в Польше и «кресах» в Литве и Украине, опасаясь сопротивления с их стороны установлению коммунистического режима. В упомянутых подпольных католических общинах в рязанских лагерях тайно проводили службы и отправляли обряды несколько священников. В частности, известный о. Рафаил Керницкий, бывший узником Рязанского лагеря НКВД, (после освобождения с 1948 года он служил во Львовском кафедральном соборе, был рукоположен во епископа и стал викарием епископа Львовского). Как известно из мемуаров и интервью, польские заключенные, работавшие вне лагеря, в частности – шоферы, тайно приходили к зданию рязанского католического храма, пытаясь молиться там.

Примечательно, что польским заключенным рязанского лагеря НКВД N178-454 в конце-концов удалось добиться разрешения лагадминистрации на проведение по значимым религиозным праздникам публичного отправления католических богослужений.

Решением Рязоблисполкома от 24.08.1971 года за № 250 Римско-католический костел Рязани «является объектом культурного наследия регионального значения». Лишь в апреле 1999 католический приход в Рязани был вновь зарегистрирован властями. Приход долгое время добивался реституции здания храма. Власти обещали вернуть здание, но сроки много раз сдвигались. Наконец, 26 марта 2018 года было принято окончательное решение о передаче здания храма в собственность прихода. 15 апреля 2018 года архиепископом Павлом Пецци была отслужена первая месса в возвращённом храме. С этого времени службы в храме проходят периодически, параллельно идет процесс восстановления и реставрации Католического храма в Рязани.

Изображения (12)

Миляков Григорий Михайлович. 1867 г.р. Рязанская губерния, Зарайский уезд, село Дединово. Крестьянин, торговец. Член Государственной Думы 1912-1917 гг. Был лишен избирательных прав, сослан, раскулачен, приговорен к 10 годам лагерей. Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/681577873

1939 год. Рязань. Сквер имени Наташи Климовой.

Петров Григорий Константинович. 1892-1918. Левый эсер. Создатель милиции в Рязанской губернии. Расстрелян в 1918 году в числе 26 Бакинских комиссаров. В центре Рязани на Первомайском проспекте в советское время, 8 августа 1981 года, установлен памятник Григорию Константиновичу Петрову (скульптор Лев Ефимович Кербель, архитекторы Георгий Георгиевич Лебедев и Николай Иванович Сидоркин). Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/681582578

Остроумов Степан Иванович (Стефан Иоаннович). Уроженец пос. Тума, Касимовский уезд, Рязанская губерния. Протоиерей. Член Государственной Думы. Репрессирован советскими властями. Погиб в заключении. Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/681573746

Группа выпускников Высшего начального училища ст. Усть-Лабинской вместе с священником Михаилом Лисицыным. Фото нач. XX века. Лисицын Михаил Михайлович (1862-1918). Священник. Уроженец с. Екшур, Клепиковская волость, Рязанский уезд, Рязанская губерния. Расстрелян. Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/681573802

По свидетельству правнука священника, Геннадия Лисицына, в 2003 году удалось установить потерянное место захоронения священномученика, расположенное у восточной стены бывшего летнего кинотеатра (на его месте находился Николаевский храм, разрушенный советскими властями в 1930-х годах), на территории городского парка Усть-Лабинска. В 2010 году на месте убийства священника прихожане Сергиевского храма установили памятную доску. Лисицын Михаил Михайлович (1862-1918). Священник. Уроженец с. Екшур, Клепиковская волость, Рязанский уезд, Рязанская губерния. Расстрелян. Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/681573802

2014 год. На территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в московском Владыкино в 2013 году была воздвигнута часовня в память Матроны Анемнясевской. Белякова Матрена Григорьевна (блаженная Матрона Анемнясевская). 1864-1936. Уроженка д. Анемнясево, Касимовский уезд, Рязанская губерния. Религиозная целительница, проповедница. Репрессирована. Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/126327592

Лисицын Михаил Михайлович (1862-1918). Священник. Уроженец с. Екшур, Клепиковская волость, Рязанский уезд, Рязанская губерния. Расстрелян. Подробнее см.: https://stopgulag.org/object/681573802

ПОДРОБНЕЕ СМ. Рязанский Мартиролог:

http://stopgulag.org/object/497224386

ПОДРОБНЕЕ СМ. Рязанский Мартиролог:

http://stopgulag.org/object/497224386